導入の背景

短期開発のリリースに必要なのは協業体制とアジャイルスクラム開発

エネゲートでは、長年オンプレミスで自社開発し運用してきたEV充電インフラ「エコQ電」の基盤刷新として、クラウド(AWS)への移行を図るプロジェクトを推進することになりました。本プロジェクトでは、お客様にご利用いただいているインフラのため、開発を理由に稼働を停めることはできません。テクノプロ・デザイン社との協業体制のもと、アジャイルスクラム開発手法を導入し、短期間でのリリースと新サービス展開のスピード向上を両立を目指すことに。

特筆すべきは、開発から半年でAWS上に新たな開発環境を構築し、アプリのリニューアルや外部サービス連携まで完了した点にあります。

遠隔共同作業でも高い連携を保ち、技術・組織の進化も両立

当プロジェクトでプロダクトオーナーを務めている、エネゲート社 研究開発部エコQ電/EMS 基盤整備グループ マネジャーの太田衛氏は「一緒に走ってくれるパートナー、テクノプロ・デザイン社がいたからこそ、このスピード感で進められた」と語ります。既存の複雑なインフラをそのまま持ち上げるのではなく、再設計を含めた“共創”のアプローチでクラウド化に取り組んだことが成果につながりました。

スクラム開発では、RedmineやWickrによるタスク・情報管理が活用され、お互いの拠点での遠隔共同作業でも高い連携が実現しています。属人性の排除や自動化推進など、技術的・組織的な進化を同時に進めた点が本プロジェクトの大きな価値となっています。

(写真左)エネゲート 研究開発部エコQ電/EMS 基盤整備グループ マネジャー 太田衛氏 (写真右) 同 研究開発部の山本健一氏

EV業界の急速な変化にクラウドによる多拠点化が求められる状況

プロジェクトの発端は、10年以上改修を重ねてきたオンプレミス環境の限界と、EV業界の急速な変化への対応でした。

安定性重視のもと運用されていたものの、開発サイクルの長期化や災害対策への脆弱性が次第に顕在化することに。

太田氏によると「もともと『エコQ電』は2010年から運用していて、オンプレではあるものの24時間365日止められないインフラで冗長構成もしていました。BCPの観点からも多拠点化が必要だという認識はあったものの、専用通信端末と独自プロトコルで通信を行うサーバシステムという構成であったため、長らく多拠点化が実現できていませんでした」

「いざオンプレを複数拠点化しようとすると、技術的にもコスト的にもハードルが高い。正直、社内では何度も話は出たけど、“難しいなあ”で終わっていたというのが実情でした」と当プロジェクトに参加したエネゲート研究開発部の山本健一氏も当時を振り返ります。

とはいえBCPの観点からも、自社内の単一拠点運用では限界があり、クラウドによる多拠点化が求められていました。加えて、OCPPやOCPIといった国際標準プロトコルへの対応が業界の潮流となる中、既存構成では柔軟性や拡張性に課題があり、新サービスへの迅速な対応は困難となっていました。

こうした背景を受け、「もはやクラウドに乗せない選択肢はなかった」とエネゲートのエンジニア陣は語ります。テクノプロ・デザイン社との過去の連携実績を踏まえ、信頼できるパートナーとして同社が選ばれ、協働でのプロジェクトが本格的に始動することとなりました。

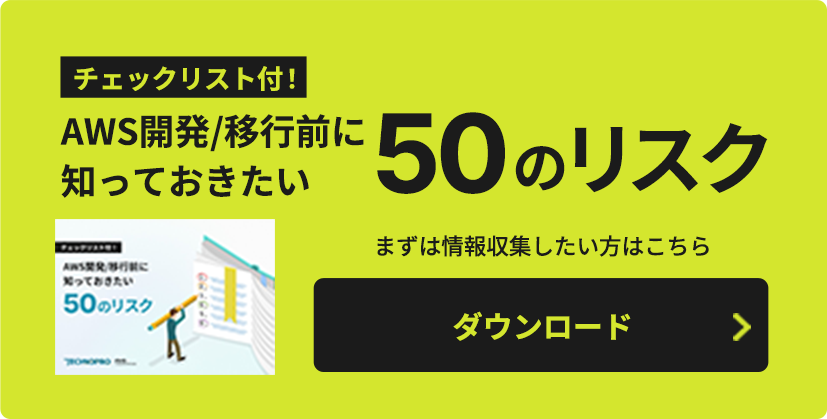

AWSの活用

遠隔で開発の透明性と柔軟性を担保、スクラムチームで現場と一緒に進行する

AWSの導入により、開発・運用体制は大きく変革しました。開発環境を迅速に立ち上げられる柔軟性はもちろん、CI/CDやIaCによる開発プロセスの近代化が実現しました。テクノプロ・デザイン社からプロジェクトに参加した根津貴司は「一般的な構成では通用しないケースが多く、現場と一緒に作り上げる形になった」と語ります。

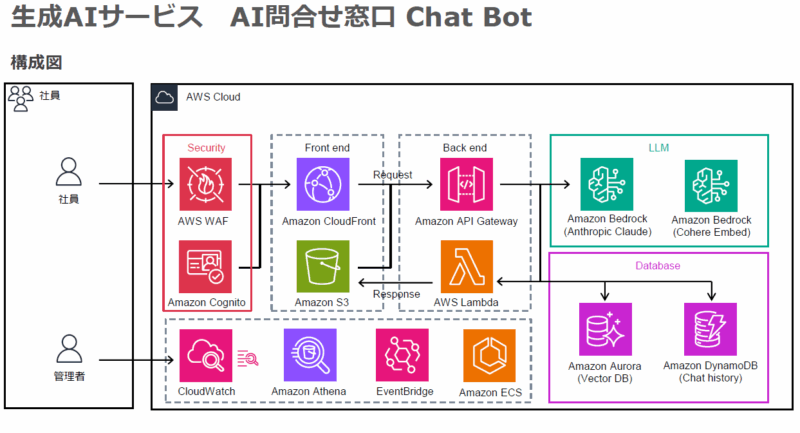

実際にプロジェクトでは、Redmineでのタスク管理、Wickrでのコミュニケーション、Teamsでの会議が日常的に用いられ、遠隔でも高密度な開発が可能となりました。アジャイルスクラム体制のもと、2週間ごとのスプリントで進行し、開発の透明性と柔軟性を担保しています。

若手が実践的なAWS構成をスピード感をもって学ぶ機会に

スクラムチームと市場リリースの役割を切り分けることで、エネゲートに従来からあるリリースフローに即した市場リリースができるように

「アジャイルスクラムを導入する提案をしたのも、やっぱり“一緒に作る”というスタンスを大切にしたかったからです。最初は戸惑いもあったと思いますが、エネゲートの皆様がすごく前向きに取り組んでいただけたのでスムーズな進捗が実現しました」(テクノプロ・デザイン社 根津)

若手メンバーにとってもAWSの現場経験は大きな財産に。「実は、AWSの勉強をせずにいきなり本番投入だったんです」と笑みを浮かべて話すのはエネゲート社研究開発部の若手エンジニア、正木秀明氏と芝拓斗氏。「知見のあるテクノプロ・デザイン社の方々から教えてもらいながら、結果的にはAWS構成の基本から実践までをスピード感をもって学べたと思う」(正木氏)。

複雑なネットワーク構成に対応するため、オンプレの制約を理解したうえでの最適化作業が繰り返され、結果的にクラウドネイティブなアーキテクチャへと進化を遂げました。

「テスト工程を自動化できたのは私たちにとって衝撃でした。今までは手動でやっていて時間も手間もかかっていたのが、誰がやっても同じ結果になる。これだけでも大きな価値を感じました」とエネゲートの芝氏は振り返っています。

(写真左)エネゲート 開発(設計・実装・テスト)担当 正木秀明氏 (写真右)同 芝拓斗氏

今後の展開

コスト最適化などの継続改善による運用高度化を進める

エネゲート社では今後さらなるAWS活用と運用の高度化に取り組む方針を掲げています。

「まずは、AWS上に集まったデータをもっと活用したいですね。EV充電の利用状況や需要の傾向を分析して、サービス改善や新しい付加価値の提供につなげたいと思っています」とマネージャーの太田氏は展望を語ります。

短期的には、データ分析やサービスの自動化に重点を置き、より効率的で付加価値の高いサービス提供を目指しています。その一方、中長期的には、コスト最適化や運用負荷の軽減も課題として捉え、継続的な改善を進めていきます。

「今回の移行はスピードを最優先に進めた部分があるので、今後はコスト最適化や運用の効率化もテーマになってくると思います。インフラや開発環境をどう運用していくか、継続的な改善が必要ですね」と根津は分析。

一方で、プロジェクトを通じて得られたクラウド開発・運用ノウハウは、社内人材の育成にも波及しています。

「私自身、AWS未経験からスタートして、今では開発・運用もこなせるようになりました。この経験を社内で共有して、次のプロジェクトでは後輩を育てる側に回れたらと思っています」とエネゲートの正木氏。「テスト自動化やスクラムのやり方も社内に浸透させたい」とし、サービス開発の質もスピードも上げることを視野に入れています。

今後もこの共創型のパートナーシップを基盤としながら、変化の激しいEVインフラ業界において柔軟かつ持続可能な成長を遂げていくことが期待されています。

最後に太田氏は笑顔でこう語りました。「お互いが“自分ごと”として関わることで、より良い成果が出せると実感しました。AWS移行はゴールではなく、これからが本当のスタートだと思っています」

テクノプロ・デザイン社の開発チーム

(写真右)ソフトウェア開発センターの根津貴司 (写真中)主に新サービス開発のコード実装業務を担当する津田裕貴、(写真左)AWSの環境構築/新規開発のサポート/ソフトウェアアーキテクチャの設計/開発環境の効率化/BCP対策など運用手順の策定などを行った荒木賢士郎