コスト削減や人材不足への対応、DX推進などを背景に、社内システムをクラウド運用へ移行する企業も増加傾向にあります。本記事では、クラウド運用についてのメリットやデメリット、課題と対策方法を解説します。また、クラウドの種類ごとの特徴や運用方法も紹介しています。

株式会社テクノプロでは、AWSやSalesforceを活用したクラウドシステム開発や運用の各種サポートやソリューションサービスを提供しています。

国内25,000人以上(※1)の技術者、大手企業を中心に2,555社との取引実績(※2)があり、AWSの「人材サービス型 AWS パートナー」認定を受けているのでエンジニア育成やDX促進面でのサポートも可能です。 ぜひご相談ください。

※1:2024年6月末時点

※2:(株)テクノプロおよび(株)テクノプロ・コンストラクション 2024年6月末時点

クラウド運用とは?概要と重要性

クラウド運用とは何か?そして、クラウドとオンプレミスの違いやクラウド運用が拡大している背景について解説します。

クラウド運用とは

クラウド運用とは、AWSやAzureなどのクラウドサービス上で構築されたシステムやアプリケーションを安定的に稼働させるための管理・保守業務を指します。

主な内容は、以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| システム監視 | リソース使用率や稼働状況の監視、アラート設定など |

| インシデント対応 | アラート受信、初動対応、原因調査、対応履歴の記録 |

| 構成管理 | インフラ設定・構成変更の管理(IaC含む) |

| セキュリティ管理 | アクセス制御、脆弱性対策、ログ監視、暗号化など |

| コスト管理 | 利用状況の可視化、リソース最適化、予算管理 |

| バックアップとリカバリ | データの定期バックアップ、自動復旧手順の整備 |

| スケーリング対応 | 負荷に応じたリソースの自動増減(オートスケーリング) |

| 運用自動化 | スクリプトやツールで定型作業を自動化(例:Lambda, Systems Manager) |

| パッチ・アップデート管理 | OS・ミドルウェアの更新管理、自動適用設定 |

| レポート作成・分析 | 運用状況の可視化、定期レポート、傾向分析と改善提案 |

クラウド運用では、インフラのコード化(IaC: Infrastructure as Code)やCI/CD(継続的インテグレーション/デリバリー)による運用自動化が注目されています。

代表的なツールとしては以下のようなものがあり、効率的かつ人的ミスの少ない運用を可能にします。

| ・AWSの「CloudFormation」 ・マルチクラウドに対応する「Terraform」 ・CI/CDを実現する「AWS CodePipeline」「GitHub Actions」 |

従来のオンプレミス運用とは異なり、スケーラビリティや自動化を活用した柔軟な運用が求められます。

AWSの運用自動化については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

クラウドとは?オンプレミスとの違い

クラウドとは、インターネット経由でサーバーやストレージ、アプリケーションなどのITリソースを必要なときに利用できるサービスです。

企業が自社内にサーバーやネットワーク機器を設置し、自ら運用・管理するオンプレミスと比較すると、初期費用を抑え、スケーラブルで柔軟な運用が可能等の特徴があります。

代表的なサービスにAWS、Azure、Google Cloudなどがあります。

クラウドとオンプレミスには、以下のような違いがあります。

| クラウド | オンプレミス | |

イメージ |  |  |

| 設置場所 | 外部のクラウド事業者のデータセンター | 自社内 |

| 初期費用 | 低い | 高い |

| 運用・保守 | ベンダーが主体、ユーザーは最小限 | 自社で対応(人員・専門知識が必要) |

| スケーラビリティ | 高い | 低い |

| 導入スピード | 早い | 遅い |

| セキュリティ管理 | ベンダーと共有 | 自社が完全に管理 |

| コスト構造 | 月額・従量課金制 | 一括購入+保守費用 |

| カスタマイズ性 | 限定的 | 高い |

| 障害対応 | ベンダーが一次対応 | 自社が直接対応 |

| 更新・拡張 | 自動更新や簡易な拡張が可能 | 手動での更新・設備の増強が必要 |

オンプレからクラウドへの移行については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

社内システムとして運用するクラウドの種類と特徴、運用方法

クラウドサービスを利用し社内システムを構築、運用する場合さまざまな種類のクラウドが選択肢となります。それぞれの特徴と運用方法を解説します。

パブリッククラウド

パブリッククラウドとは、個人利用、法人利用を問わず不特定多数を対象にクラウドを共有、提供するサービスのことです。

タイミングや必要に応じてサービスを利用でき、コストも比較的安いため導入しやすい特徴があります。

パブリッククラウドでは、ネットワークやクラウド基盤の運用についてはクラウド事業者が行いますが、障害対応やセキュリティ対策については以下のように役割分担があります。

| クラウド事業者 | ハードウェアやネットワークに起因する障害対応 |

| システム運用者 | クラウド上に立ち上げたユーザーの仮想サーバーの運用やセキュリティ対策 |

プライベートクラウド(ホステッド型)

プライベートクラウド(ホステッド型)とは、クラウド事業者がユーザーのために専用のクラウド環境を提供するサービスのことです。

以下のような特徴があります。

| ・パブリッククラウドのように他のユーザーの影響を受ける可能性がない ・システムのカスタマイズ性が高い |

プライベートクラウド(オンプレミス型)

プライベートクラウド(オンプレミス型)とは、個人や企業が自社専用のクラウド環境を構築し、本人または企業が運用および利用する方法です。

システムのカスタマイズ性が非常に高いという特徴があります。

プライベートクラウド(オンプレミス型)では、以下のようにクラウド導入におけるすべてをシステム運用者が行います。

| ・構築するためのインフラ調達から運用 ・セキュリティ対策 ・ネットワーク設計 ・障害対応 |

そのため、クラウド基盤を構築かつ運用できる人材や資金が必要です。

ハイブリッドクラウド

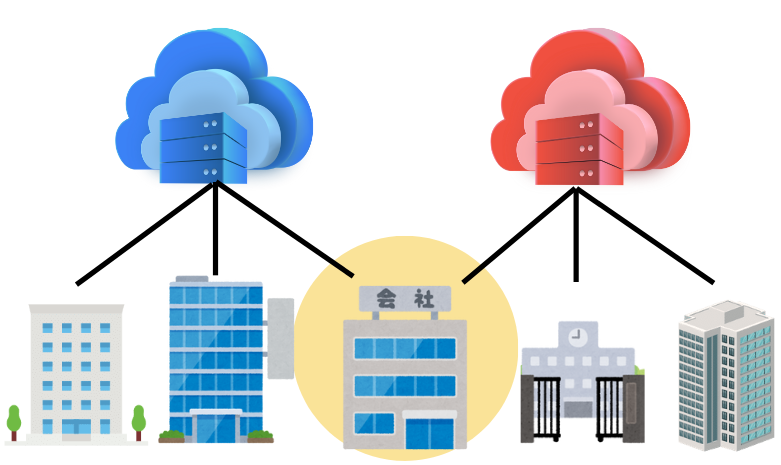

ハイブリッドクラウドとは、パブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合わせたサービスです。

柔軟性が高く、例えば以下のようなケースに向いています。

| ・既存のシステムを活用しつつクラウド化をしたい ・段階的にクラウドへ移行したい |

ただしパブリッククラウドとプライベートクラウドの複数の環境を管理する必要があるため、運用が複雑になり、負担が大きくなる可能性がある点に注意が必要です。

マルチクラウド

マルチクラウドは、複数のクラウドサービスを利用する方法です。

以下のように、各サービスのメリットや強みを享受できるという特徴があります。

| ・システムに格納するデータごとにパフォーマンスの高いサービスを選べる ・コストバランスの良いサービスを利用できる |

複数のサービスに分散することで、ベンダーロックインのリスクを軽くできるのもメリットです。

以下のような場合に、マルチクラウドが選択肢となるでしょう。

| ・リスクを多方面に分散したい ・サービス内容ごとに、候補となるクラウドサービスが違う |

異なるクラウドサービスのメリットが得られる一方で、複数のクラウド環境を管理しなければならないことで管理負担が大きくなりやすい点には注意が必要です。

また、クラウドの利用形態には、インフラからアプリケーションまでを提供するIaaS、PaaS、SaaSといった分類もあります。

たとえば、PaaSでは「Google App Engine」や「Azure App Service」などの開発基盤が提供され、開発者はインフラ管理を意識せずにアプリケーション開発に集中できます。SaaSでは「Salesforce」「Google Workspace」「Microsoft 365」などが代表例で、インストール不要・即利用可能な点が特徴です。

クラウド運用の4つのメリット

オンプレミス型のシステムからクラウドへ移行し、運用することで得られるメリットを解説します。

システム保守の負担軽減

オンプレミス型は、システムの保守や点検、障害への対応、アップデートを自社で行う必要がありますが、クラウド運用の場合はそれがなくなります。

システム運用や保守への専門知識を持つ人材がいなくても導入しやすく、メンテナンスやアップデートにかかる負担が軽減できるのがメリットです。

導入コストを抑えられる

クラウドは、オンプレミス型のようにサーバー導入やシステム構築の費用が発生しません。

メンテナンスやアップデートなども自社で行わないため、エンジニアの人件費もオンプレミスと比較すると抑えられる傾向にあります。

導入のスピードが早い

クラウドは、オンプレミス型のようにサーバー導入やシステム構築の立ち上げに時間がかかりません。スタートアップ企業や新規事業開始など、スピード感を重視したいときにも向いています。

場所を問わずに利用できる

クラウドはネットワーク上に構築されたシステムを利用するため、いつでもどこでもアクセスできるようになります。

リモートワーク導入などの働き方改革や効率化を目的としたDXなどにも向いています。

クラウド運用の5つの課題と解決方法

クラウド運用で発生するデメリットや課題と、解決方法を解説します。

サービスによってカスタマイズ性が低くなる

利用するクラウドサービスによっては、提供される機能や仕様の範囲が限定されているので、カスタマイズ性が低くなります。

▶▶対策:以下のように、搭載したい機能や構築したいシステムに合わせたサービスを選ぶことが重要です。

| ・自社に必要な柔軟なカスタマイズができるサービスを選ぶ ・オンプレミス型クラウドやハイブリッド型などを選択する |

既存システムと連携できないことがある

既存のシステムが自社独自のものである場合、クラウドサービスと連携できないことがあります。

▶▶対策:これに対して、以下のような対応が考えられます。

| ・既存のシステムとの互換性があるサービスを選ぶ ・既存システムのデータを効率よく移行できる外部サービスを利用する |

クラウドの導入・運用は、ある程度の経験がないと自社で対応することが難しいケースが少なくありません。希望する形にできる限り近い形での導入・運用を実現するためには、経験豊富なクラウド運用支援会社に相談することがおすすめです。

世界規模の製造メーカーや大手IT企業など多くの企業のシステム構築を支援してきた株式会社テクノプロ なら、クラウド導入の準備段階からビジネス設計、本稼働、運用の各段階に応じて、最適な人材で効率的に支援を行い、費用対効果の高いサービスを実現します。

セキュリティリスクが高くなる

クラウドはインターネットを介してアクセスします。自社サーバーはないため、複数のユーザーにアクセスされる可能性が高く、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクが高くなるデメリットがあります。

▶▶対策

| 多要素認証(MFA)の導入 | IDとパスワードに加えて認証コードなどを組み合わせることで、不正アクセスを防止する |

| データの暗号化 | クラウド上での通信や保存データを暗号化し、万が一漏洩しても情報の悪用を防ぐ |

| アクセス権限の適切な管理 | 利用者ごとにアクセスできる範囲を制限することで、不要な操作や内部からの情報流出を防ぐ |

| クラウドリテラシーの向上 | 社員に対してクラウドの基礎知識やセキュリティ対策の教育を行うことで、ヒューマンエラーや不適切な操作によるリスクを低減する |

特に、ハイブリッドクラウドやマルチクラウドなど、複数のクラウドサービスやプロバイダーを利用する場合は、セキュリティ管理も複雑化します。

クラウドサービス提供者が暗号化や監査ログなどの体制を整えているかどうかを事前に確認し、自社として一貫したセキュリティポリシーを構築・適用することが不可欠です。

また、クラウド環境ではアクセス管理の設計がセキュリティの要となります。AWSの「IAM(Identity and Access Management)」やAzureの「RBAC(Role-Based Access Control)」などを活用し、ユーザーやシステムごとに適切なアクセス権限を付与することが重要です。

「最小権限の原則」(必要最低限の権限のみ付与する)を徹底することで、万が一の不正アクセスや誤操作による情報漏えいを大幅に軽減できます。

人材に関する課題やリスクがある

クラウドシステムへの移行や構築、さらにシステムの運用には専門の人材を置くことが理想です。しかし人的リソースが不足している場合、普段の業務とクラウドシステム運用を兼任となるケースも少なくありません。

その結果属人化や業務負担の増加などのリスクが高まります。

▶▶対策:以下のような対応を検討しましょう。

| ・クラウドシステムに関連する人材の採用や育成の体制を構築する ・外部サービスの利用を検討する |

専門的な知識が不足している

クラウド運用にはセキュリティやネットワークに関する専門的な知識が必要です。

クラウドシステムを構築する段階までは比較的スムーズに行っても、運用においてはセキュリティ対策、コスト最適化、障害対応などさまざまな課題が発生する可能性があります。また、知識や技術が不足していれば、社内での解決も難しいかもしれません。

その結果、クラウドへ移行したシステムがうまく定着しなかったり、サービスの再選択が必要になるなどのリスクが考えられます。

▶▶対策:以下のような対応を検討しましょう。

| ・ナレッジを蓄積できる仕組みを作る ・専門的な知識を外部から得られるサービスを利用する |

クラウド運用を成功させるポイント【ダウンロードできるチェックリスト付き!】

オンプレミスのシステムからクラウドシステムへの移行、および新しくクラウドシステムを構築し、運用を成功させるためのポイントを解説します。

強固なセキュリティ対策を行う

クラウド環境は、不特定多数がアクセスしたり、複数ユーザーと共有したりするため、情報漏洩やサイバー攻撃を防ぐためのセキュリティ対策が求められます。

クラウドサービスプロバイダーが提供しているセキュリティ機能を活用するのと同時に、自社でも強固なセキュリティ対策が必要です。

具体的には以下のような方法があります。

| ・アクセス制御の強化 ・データ暗号化 ・定期的なセキュリティ監査 ・脅威の検出と対応 ・従業員のセキュリティ意識を高めるための教育や訓練 |

クラウドベースのソリューションを検討する

クラウド運用を成功させるためには、クラウドファーストの戦略を策定しましょう。

具体的には、以下のようなクラウドベースのソリューションを検討することが重要です。

| ・クラウド移行の綿密な計画を立てる ・適切なクラウドサービスの選定をする ・長期的な移行から運用までのビジョンを策定する |

クラウド環境を前提とした戦略を立てることで、クラウド運用における柔軟性や定着度、コスト効率の向上が望めるでしょう。

定期的なパフォーマンス測定と管理を行う

クラウド環境のシステムを最適化するために、定期的なパフォーマンスの測定やレビューを行いましょう。

クラウドサービスは使用した分だけ料金が発生する従量課金制を採用していることが多く、利用状況に応じて適切に管理をしなければ高額請求につながる恐れがあります。

パフォーマンスの測定と管理を行うことは、コスト管理以外にも以下のようなメリットがあります。

| ・システムの負荷を軽くする ・ボトルネックの特定 ・リソースの最適化 |

【ダウンロードOK!】クラウド運用 成功のためのチェックリスト

クラウド環境を安全かつ効率的に活用するためには、導入前の準備からセキュリティ対策、日々の運用・監視、そして教育・組織体制まで、多方面にわたる管理が欠かせません。

以下の項目を順に確認し、実践することで、トラブルの予防や迅速な対応が可能になり、クラウドのメリットを最大限に引き出すことができます。

| カテゴリ | チェック | チェック項目 |

| 導入準備 | 現在の業務・システム要件を明確にしている | |

| 導入目的(コスト削減・可用性向上など)が定まっている | ||

| 適切なクラウドの種類(IaaS/PaaS/SaaS)を選定している | ||

| クラウドベンダーの信頼性・実績を確認している | ||

| セキュリティ | 多要素認証(MFA)を導入している | |

| アクセス権限を最小限に制限している(最小権限の原則) | ||

| データの暗号化(通信・保存)を実施している | ||

| ログや操作履歴の記録・監視を行っている | ||

| ガバナンス・法令遵守の体制が整っている | ||

| 運用・監視 | 定期的なバックアップとリストアの確認をしている | |

| 障害発生時の対応フローが明確になっている | ||

| 運用自動化の仕組み(スクリプトやツール)を導入している | ||

| リソースやコストを定期的にモニタリングしている | ||

| SLA(サービス品質保証)への対応体制がある | ||

| 教育・組織体制 | 社員へのクラウド教育・セキュリティ研修を実施している | |

| 運用担当者・責任者の役割が明確になっている | ||

| クラウド活用を継続的に見直す体制がある |

実際にチェックを入れて確認したい場合や社内の多くの人に意見を聞きたい場合は、以下のGoogleスプレッドシート版チェックリストを活用してください。

これからクラウド運用を始める方はもちろん、既に運用中の方も定期的に見直す際の指針として活用してください。

まとめ

クラウド運用について、メリットや課題と解決方法を解説しました。今後もオンプレミスからクラウドへの移行や新しいクラウドシステム構築の流れは拡大することが予想されています。

経験豊富な外部支援サービスなどを活用しながら、自社の課題解決につながるクラウド運用を目指しましょう。

株式会社テクノプロでは、AWSやSalesforceを活用したクラウドシステム開発や運用の各種サポートやソリューションサービスを提供しています。国内25,000人以上(※1)の技術者、大手企業を中心に2,555社との取引実績(※2)があり、AWSの「人材サービス型 AWS パートナー」認定を受けているのでエンジニア育成やDX促進面でのサポートも可能です。

※1:2024年6月末時点

※2:(株)テクノプロおよび(株)テクノプロ・コンストラクション 2024年6月末時点