監修者

テクノプロ・ホールディングス株式会社

チーフマネージャー

中島 健治

2001年入社

ITエンジニアとして25年のキャリアを持ち、チーフマネージャーとしてテクノプロ・エンジニアリング社にて金融・商社・製造業など多業界でのインフラ基盤構築に従事してきた。2008年から2024年まで、オンプレミス環境でのストレージ・サーバ統合基盤の設計・構築を手掛け、特に生成AI・データ利活用分野のソリューション開発実績が評価されている。現在は技術知見を活かしたマーケティング戦略を推進している。

近年、多くの企業がオンプレミス環境からAWS(Amazon Web Services)へのシステム移行を検討・実施しています。

本記事では、オンプレミスからAWSへの移行を検討している企業の皆様に向けて、AWSの基本的な知識から具体的な手順、そして移行後の最適化まで、実践的なガイドラインと包括的な情報を分かりやすく解説します。

オンプレ環境からクラウドへの移行をご検討の際は、さまざまな業種業態のニーズに沿った多くの実績がある株式会社テクノプロへご相談ください。それぞれの目的に合ったクラウドへの移行方法をご提案いたします。

オンプレミスとAWSの違い

オンプレミス環境とは、自社内に物理的なサーバーやネットワーク機器等のハードウェアを設置し、自社で管理・運用するシステム環境を指します。

一方、AWSに代表されるクラウド環境では、クラウドプロバイダー(AWS)が世界中に構築した高性能データセンターのリソースを、インターネット経由で利用します。

| オンプレミス | AWS(クラウド) | |

イメージ |  |  |

| リソースの調達と管理方法 | ・設備投資として購入 ・自社で全てを管理 | ・設備を購入する必要なし ・基盤管理はAWS側 |

| 拡張性と柔軟性 | ・リソース拡張に物理的な制約あり ・拡張には時間がかかる | ・数分でグローバル規模のリソースを追加・削減可能 |

| 運用面 | ・ハードウェア保守からセキュリティ対策まで全てを自社で実施 | ・「責任共有モデル」に基づき、物理インフラの管理はAWS側で担うため、導入企業の運用負担が軽減される |

従来型のオンプレミス環境からAWSへ移行することで、ITリソースの考え方が「所有」から「利用」へと大きく変わります。

オンプレからAWSへ移行するメリットと課題

AWSは数あるクラウドプロバイダーの中でもシェアナンバー1の人気クラウドです。

ここでは、オンプレからAWSへ移行するメリットや課題を解説します。

オンプレからAWSへ移行するメリット

ここでは、オンプレからAWSへ移行する主なメリットを紹介します。

コスト最適化

AWS移行の主なメリットとしては、まずコスト最適化が挙げられます。

初期投資を抑えながら、実際の利用量に応じた柔軟な支払いモデルであるため、以下のようなコストが削減できます。

| ・サーバー機器の購入費用不要 ・機器のメンテナンス費用が不要 ・電気代や設置スペースなどの間接コスト削減 |

オンプレミスの場合は、将来的にどの程度のリソースが必要となるかを導入時に推定して決定する必要があり、無駄が生じやすいという特徴があります。

スケーラビリティ向上

スケーラビリティの向上も重要なメリットです。

スケーラビリティとは、利用者やデータ増減に応じてシステムの処理能力を簡単に変更できることを指します。

ビジネスの成長や需要の変動によって調整できるため、季節などの要因で大きく変動するようなビジネスにも容易に対応可能です。

オンプレミス環境では、リソースの拡充にはハードウェアの追加が必要なため、時間やコストがかかります。

セキュリティ

セキュリティ面では、AWSは世界最高水準のセキュリティ機能と認証を備えており、多くの国際規格に準拠しています。

専門チームによる24時間365日の監視体制も整っているため、多くの場合、自社運用よりも高いセキュリティレベルを確保できるでしょう。

一方、オンプレミスではセキュリティについても自社で管理することが基本で、専門知識が必要であることはもちろん、継続的な対策に人的リソースを取られます。そして、クラウドと比べて脆弱なケースが多いです。

イノベーションの加速が期待できる

AWSならイノベーションの加速も期待できます。

200以上のサービスを活用して、AIや機械学習、IoTなどの最新技術を迅速に導入できるため、新しいアイデアの検証から本番環境の構築までのスピードが格段に向上します。

オンプレミスでは導入や変更に時間とコストがかかる分、イノベーションにおいては不利と言えます。失敗が損失に直結するため、試行錯誤が難しくなります。

オンプレからAWSへ移行する際の課題

オンプレからAWSに移行する際、以下のような課題も存在します。

| ・既存システムとの互換性の問題 ・クラウド運用に必要なスキルセットの獲得の問題 ・大量のデータ移行の問題 ・クラウドリソースの適切なガバナンスとコスト管理 ・移行時のダウンタイム |

オンプレからAWSへの移行は、メリットと課題を理解し計画的に対応することが成功の第一歩です。

以下の記事では、オンプレからクラウドへ移行するかどうかを、チェックリストで確認することができます。

また、以下の記事ではクラウドの運用について詳しく解説しています。

オンプレからAWSへの移行準備と計画

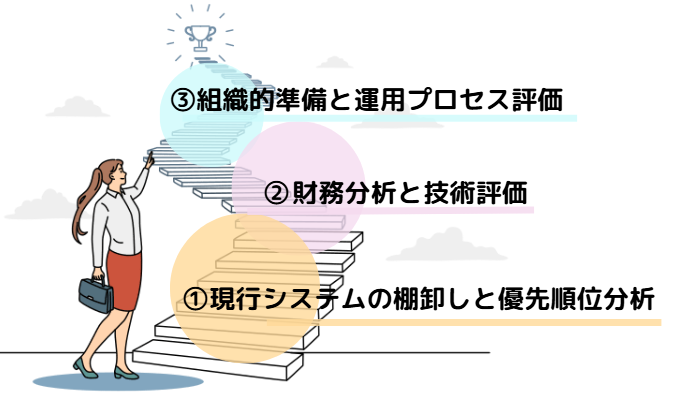

移行アセスメントとクラウドレディネスの評価

AWS移行の成功は、入念な事前評価から始まります。この段階では、現状のシステム環境を詳細に分析し、クラウド移行の準備状況(クラウドレディネス)を評価します。

現行システムの棚卸しと優先順位の分析

移行アセスメントでは、まず現行システムの棚卸しを行います。

以下の詳細をリストアップし、相互依存関係を把握します。

| ・すべてのアプリケーション ・サーバー ・データベース ・ネットワーク構成 |

次に、どのシステムから移行するか優先順位を決定します。

優先順位の決定要因は、以下のようなものがあります。

| ・ビジネス価値 ・技術的複雑性 ・リスク |

通常は、複雑性が低く効果が高いシステムから始めることで初期の成功体験を積むことが推奨されています。

財務分析と技術評価

財務面、技術面についての分析・評価を行います。

それぞれの分析には「TCO分析」と「ギャップ分析」があります。

| TCO(総所有コスト)分析 | ・財務面のメリットを検証 ・オンプレミスの維持コストとAWS利用時の予測コストを比較 ・AWSの「TCO計算ツール」等で比較的容易に概算可能 |

| ギャップ分析 | ・現行システムとAWS環境との技術的な互換性や課題を洗い出す ・特にレガシーシステム、特殊なハードウェア依存、独自プロトコルなどに注意が必要 |

組織的準備と運用プロセス評価

クラウドレディネス評価では、組織的な準備状況も重要な要素で、以下のような内容を評価します。

| ・経営層の理解と支援 ・社内のクラウドスキル ・変革への耐性 |

また、現行の運用プロセスがクラウド環境に適しているか、どのような変更が必要かを検討する必要もあります。セキュリティとコンプライアンス要件については、業界規制や社内ポリシーがAWS環境で満たせるかを入念に検証しましょう。

アプリケーションの移行適性評価では、各アプリケーションをAWSの「6つのR戦略」に照らして分類し、最適な移行アプローチを決定します。この詳細については次のセクションで解説します。

移行アセスメントの結果は、詳細な「移行計画書」としてまとめ、以降のステップの基礎資料とします。アセスメント段階でAWSのパートナー企業やプロフェッショナルサービスを活用することで、専門的な視点からの評価が可能になり、多くの落とし穴を事前に回避できます。

AWS移行サービスをご検討の際は、国内に25000人以上(※1)の技術者を擁し、大手企業を中心に2,555社との取引実績(※2)を持つ株式会社テクノプロにご相談ください。それぞれの目的に合った内容をご提案いたします。

※1:2024年6月末時点

※2:(株)テクノプロ及び(株)テクノプロ・コンストラクション 2024年6月末時点

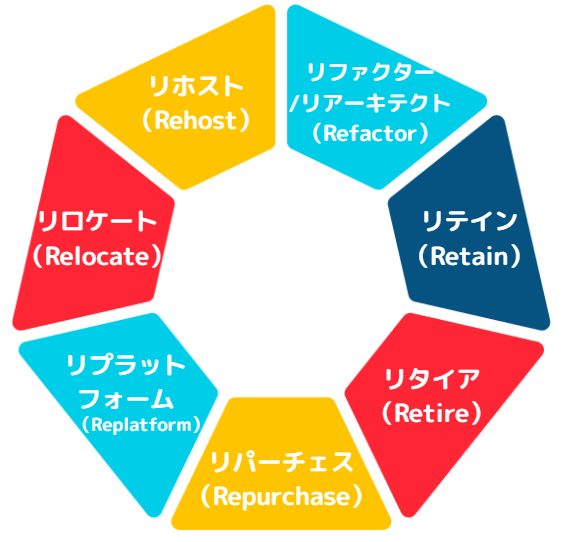

効果的なAWS移行戦略の選択方法「7つのR」

AWS移行の成功には、各システムに最適な移行戦略の選択が不可欠です。AWSでは「移行の7つのR」と呼ばれる戦略フレームワークが広く採用されています。

リホスト(Rehost)

リホスト(Rehost)は「そのまま持ち上げて移行」とも呼ばれる方法で、現行システムを最小限の変更でAWSに移行します。

迅速かつ低リスクな方法で、時間的制約が厳しい場合やクラウドの経験値を早く得たい場合に適しています。

リロケート(Relocate)

リロケートは、仮想化されたインフラ環境(例:VMwareなど)を、そのままクラウドに移す方法です。

クラウド上に仮想基盤を再現することで、システムにほぼ変更を加えずに移行できます。

Relocateの特徴は以下の通りです。

| ・仮想マシン単位での移行が容易 ・ライセンスや構成を変えずに済む ・対応クラウド基盤に制約がある場合も |

VMware Cloud on AWSなどを使った移行で利用されることが多く、既存資産を最大限活かした移行が可能です。

リプラットフォーム(Replatform)

リプラットフォーム(Replatform)は「持ち上げて若干調整」するアプローチです。基本的なアーキテクチャは維持しながら、クラウドの利点を活かすための最小限の最適化を行います。

例えば、物理サーバーからAmazon EC2への移行と同時に、データベースをAmazon RDSに移行するといった対応が含まれます。

コアシステムの変更リスクを抑えつつクラウドメリットを得たい場合や、段階的な最適化を計画している場合に有効です。

リファクター/リアーキテクト(Refactor)

リファクター/リアーキテクト(Refactor)は「クラウドネイティブに再設計」する方法です。

「クラウドネイティブ(Cloud Native)」とは、クラウドの特性を最大限に活かした設計や開発・運用をするアプローチで、アプリケーションをクラウドネイティブなアーキテクチャに再設計し、マイクロサービス化、コンテナ化、サーバーレスアーキテクチャへの移行などを行います。

リファクター/リアーキテクト(Refactor)のメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット | AWSへの移行による長期的なメリットが最大化される |

| デメリット | 初期投資が大きい |

ビジネスの俊敏性・スケーラビリティを大幅に向上させたい場合や、レガシーシステムの技術的負債を解消したい場合に適しています。

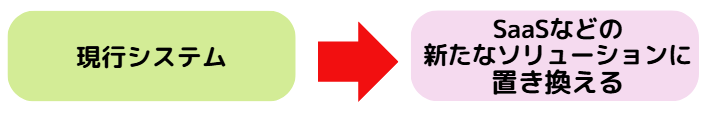

リパーチェス(Repurchase)

リパーチェス(Repurchase)は「別のソリューションに置き換える」アプローチです。現行システムをSaaS(Software as a Service)などの新しいソリューションに置き換えます。

例えば、オンプレミスのCRMシステムをSalesforceに移行するといった形です。

適しているのは以下のようなケースです。

| ・標準化されたビジネス機能 ・カスタマイズの少ないシステム ・メンテナンス負担の大きいレガシーシステム |

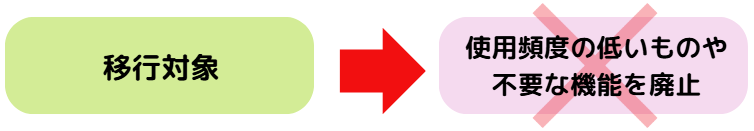

リタイア(Retire)

リタイア(Retire)は「不要なシステムの廃止」を指します。

移行アセスメントの過程で、不要または重複していると判断されたシステムを廃止します。多くの組織でIT資産の10〜20%は実質的に不要であると言われており、これらを特定することで大きなコスト削減につながります。

リテイン(Retain)

リテイン(Retain)は「当面維持」する決断です。

例えば以下のような理由で、当面はオンプレミスでの維持が適切と判断されるシステムがこれに該当します。

| ・移行の複雑性が高すぎる場合 ・近い将来に大規模な更新が予定されている場合 ・規制上の理由がある場合 |

オンプレからAWSへの最適な移行戦略を選択するためのポイント

オンプレからAWSへの最適な移行戦略を選定する際は、以下の項目について検討します。

| ・ビジネス目標との整合性 ・リスク許容度 ・タイムライン ・システム別の戦略 |

適切な移行戦略を選択することで、移行プロセスの効率化とリスク低減、そして移行後の価値最大化が期待できます。

ビジネス目標との整合性を確認

コスト削減が最優先なのか、俊敏性向上なのか、イノベーション促進なのかなど、ビジネス目標に基づいて戦略を選択します。

リスク許容度やタイムラインとの関係を検討

組織のリスク許容度を評価し、保守的なアプローチから野心的なアプローチまで検討します。

タイムラインの考慮も必要で、短期での成果が求められる場合はリホストやリパーチェスが適切であり、長期的な価値最大化を重視する場合はリプラットフォームやリファクターが適切でしょう。

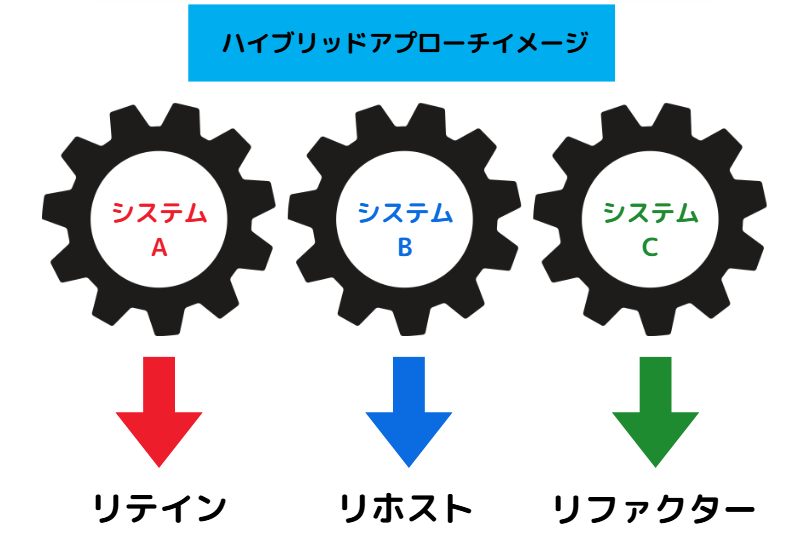

システムごとに最適な戦略を検討(ハイブリッドアプローチ)

実際には、上記の戦略の中から1つを選ぶのではなく、システムごとに最適な戦略を組み合わせるハイブリッドアプローチを取ることが多いです。

例えば、重要度の低いシステムはリホスト、ビジネスクリティカルなシステムはリファクターといった形で組み合わせることで、リスクと価値のバランスを取ります。

オンプレからAWSへの移行手順とベストプラクティス

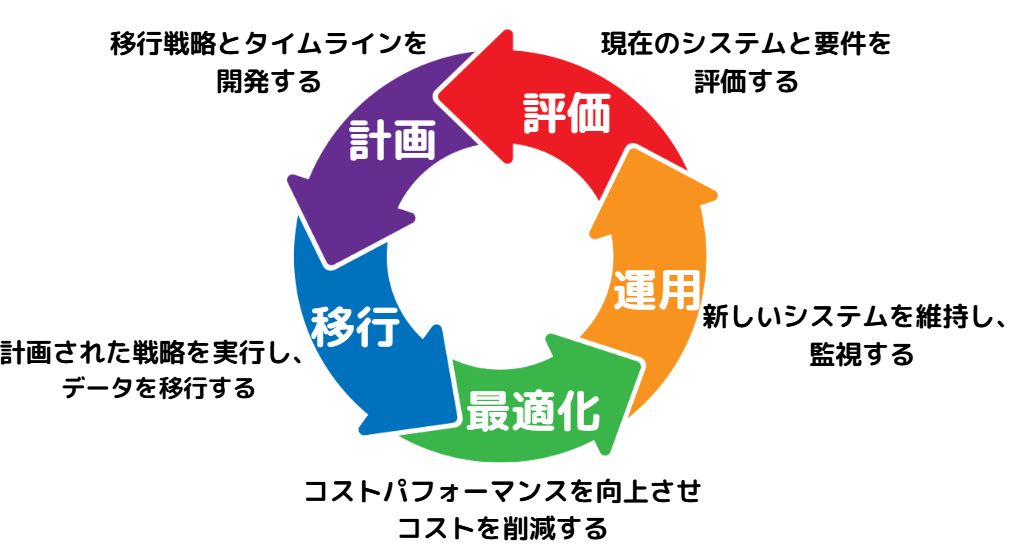

オンプレからAWSへの段階的な移行プロセス

オンプレミスからAWSへの移行は、一度にすべてを移行するのではなく、段階的なアプローチが推奨されます。以下に標準的な移行プロセスのステップを解説します。

基盤構築と初期設定

ここでは、適切なAWSアカウント構造を設計し、セキュリティ設定やIAM(Identity and Access Management)ポリシーを構成します。

同時に、以下を確立します。

| ・AWS VPC(Virtual Private Cloud)の設計・構築 ・オンプレミスとの接続(AWS Direct Connect、VPN等) |

また、この段階で以下のような運用基盤についても整備しておくことが重要です。

| ・モニタリング ・ログ管理 ・バックアップ ・セキュリティコントロール |

パイロット移行(実証実験)

ここでは実際の移行を小規模に実施します。

比較的シンプルで、ビジネスクリティカルでないワークロードを選択することがポイントです。例えば、開発・テスト環境や社内向けアプリケーション等が適しているでしょう。

選択した移行戦略(6Rのいずれか)に基づき、パイロットシステムの移行をAWS Application Migration Service(旧AWS MGN)などのツールを活用して実行します。

パイロット移行から得られた教訓や課題は詳細に文書化し、本格移行に活かすことが大切です。

大規模移行(ウェーブアプローチ)

本格的な大規模移行では、「ウェーブアプローチ」と呼ばれる方法が効果的です。

ウェーブアプローチでは、相互依存関係やビジネス優先度に基づいて、システムをグループ化し、移行の「ウェーブ(波)」を設計します。各ウェーブは「評価→計画→移行→検証→最適化」のサイクルで進め、一つのウェーブが完了するごとにプロセスの改善を図ります。

一般的には1ウェーブあたり5〜10のアプリケーションを対象とするのが良いとされています。

また、移行を効率化するために、反復可能なプロセスとツールセットを確立した「移行ファクトリー」を構築することも有効です。

最終移行とカットオーバー

本番環境の移行前に必ずリハーサルを実施します。特にデータ同期戦略とカットオーバー手順の検証が重要です。

| データ同期戦略 | オンプレミスからAWSへのデータ移動と、移行によるデータ変更を同期させるための計画 |

| カットオーバー | 新しいシステムに切り替えること、新しいシステムが稼働開始すること |

ダウンタイムの最小化を目指した詳細なカットオーバー計画を作成し、不測の事態に備えたロールバック計画も必ず用意します。

新環境への切り替えを完了したら、初期運用サポート体制を強化して問題発生時に迅速に対応できるようにします。

最適化と安定化フェーズ

実際の運用データに基づき、インスタンスサイズやリソース割り当てを最適化します。リザーブドインスタンスやSavings Plansの活用、未使用リソースの特定と削除などを通じて、コストを継続的に最適化することも重要です。

また、クラウドネイティブな運用モデルへの完全移行を進め、自動化やDevOpsプラクティスを強化することで、長期的な運用効率を高めることができます。

オンプレからAWSへの移行のよくある失敗例と対策

AWS移行プロジェクトには、いくつかの典型的な落とし穴が存在します。これらの失敗パターンを理解し、適切な回避策を講じることで、移行の成功確率を高めることができます。

タイトなスケジュール設定

よくある失敗のひとつに、移行の複雑さを過小評価し、非現実的なタイムラインを設定してしまうケースがあります。これを回避するには、十分な調査フェーズを設け、システムの複雑性を正確に評価することが重要です。

また、計画には柔軟性を持たせ、定期的な見直しと調整のサイクルを組み込むとより効果的です。

「リフトアンドシフト」への過度の依存

単純なリホストは移行を迅速に進めることができる一方、AWSのメリットを最大化することは難しい場合が多いです。

例えばレガシーシステムをそのまま移行すれば、コストが高くなったり効率が悪くなることがあります。

戦略を検討する際は、各システムを詳細に評価した上で選択することが重要です。

また、短期的なリホストと長期的なリファクタリング計画を組み合わせる「ステージド戦略」も有効でしょう。リホスト後も継続的な最適化プロセスを計画し、徐々にクラウドネイティブ化を進めることが大切です。

クラウドコストの予期せぬ増加

適切なガバナンスなしでクラウドを採用すると、想定外のコスト増につながることがあります(クラウドショック)。

クラウドショックを予防するには、以下を実行することが重要です。

| ・初期段階からコスト可視化と管理の仕組みを導入 ・リソースのタグ付けポリシーを確立して厳格に実施 ・テスト環境などには自動シャットダウンやスケーリングポリシーを実装 ・リザーブドインスタンスやSavings Plansなどの長期コミットメント割引を戦略的に活用 |

セキュリティとコンプライアンスの認識不足

クラウド環境での「責任共有モデル」を誤解し、セキュリティ対策が不十分になるケースがあります。

以下のような対策が考えられます。

| ・AWSの責任共有モデルを正確に理解し、組織の責任範囲を明確にする ・AWS Security Hubなどのセキュリティ管理ツールを活用し、ベストプラクティスへの準拠状況を常に監視する ・環境構築の自動化テンプレートにセキュリティコントロールを標準で組み込み、定期的な脆弱性スキャンやペネトレーションテストを実施する計画を立てる |

データ移行の複雑さの過小評価

特に大量のデータを扱うシステムでは、ネットワーク帯域の制限や同期の複雑さが問題になることがあります。

以下のような対策が考えられます。

| ・早期にデータ量の評価とネットワーク帯域のテストを実施し、AWS Snowball、AWS DataSync、AWS Database Migration Serviceなどの専用ツールを活用する ・データの段階的移行や増分同期の戦略を立て、重要データの整合性検証プロセスを確立する |

AWSへの移行ツール全11種

AWSへの移行ツールを紹介します。

| ツール | 特徴 |

| AWS Migration Hub | AWS Migration Hub は、発見、評価、計画、実行に至るまで、ガイド付きのエンドツーエンドの移行とモダナイゼーションの旅を提供します。 引用:https://aws.amazon.com/jp/migration-hub/ |

| AWS Application Discovery Service | オンプレミスのサーバーのイベントリと動作を検出して、クラウド移行を計画する 引用:https://aws.amazon.com/jp/application-discovery |

| Migration Evaluator | Migration Evaluator を使用すれば、組織は AWS の専門知識へのアクセス、コスト効率の高い複数のクラウド移行シナリオの可視化、および既存のソフトウェアライセンスの再利用に関するインサイトを得て、さらなるコスト削減を実現することができます。 引用:https://aws.amazon.com/jp/migration-evaluator/ |

| AWS Application Migration Service | AWS Application Migration Service は、アプリケーションの移行とモダナイゼーションのコストを簡素化、迅速化し、削減します。 引用:https://aws.amazon.com/jp/application-migration-service/ |

| AWS Database Migration Service | 最小限のダウンタイムで100万以上のデータベースを安全に移行できるため、世界中のお客様から信頼されています 引用:https://aws.amazon.com/jp/dms/ |

| AWS Storage Gateway | AWS Storage Gateway は、オンプレミスおよびクラウド内のアプリケーションに、事実上無制限のクラウドストレージへのアクセスできるようにします。Storage Gateway は、VMware、Hyper-V、Linux KVM 仮想環境内の仮想マシン (VM) として、または Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内の Amazon EC2 インスタンスとしてデプロイできます。 引用:https://aws.amazon.com/jp/storagegateway/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc |

| AWS Transfer Family | シンプルで安全かつスケーラブルなファイル転送により、データの管理と共有を容易に実現 引用:https://aws.amazon.com/jp/aws-transfer-family/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc |

| AWS DataSync | ファイルやオブジェクトのデータをAWSに迅速に移行します。送信中の暗号化とエンドツーエンドのデータ検証により、データを安全に保護します。 引用:https://aws.amazon.com/jp/datasync/ |

| AWS Snowball | ストレージ容量や処理能力に制限がなく、テラバイト単位のデータをクラウドに簡単に移行できます。インターネット接続がない厳しい条件下にあるエッジ環境でアプリケーションのパフォーマンスを加速し、接続がほとんどないか、まったくない状態でコンピューティングワークロードを実行します。Snowball の頑丈なシャーシ、統合されたロジスティクス、改ざん防止ボックスを使用して転送中のデータを保護し、データを適切な場所に迅速に移動します。 引用:https://aws.amazon.com/jp/snowball/ |

| Snowball Edge | Snowball Edge は、一部の AWS 機能用のオンボードストレージとコンピューティング能力を備えたデバイスです。Snowball Edge は、データをローカルで処理し、エッジコンピューティングワークロードを実行し、 AWS クラウドとの間でデータを転送できます。 引用:https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/snowball/latest/developer-guide/whatisedge.html |

| AWS Direct Connect | AWS Direct Connect クラウドサービスは、AWS リソースにつながる最短のパスです。ネットワークトラフィックは転送中に AWS グローバルネットワークに残り、公開インターネットにアクセスすることはありません。これにより、ボトルネックにぶつかったり、予期しないレイテンシーが増加したりする可能性が低くなります。新しい接続を作成する際には、AWS Direct Connect デリバリパートナーが提供するホスト接続、または AWS の専用接続を選択することができ、世界中の AWS Direct Connect ロケーションでデプロイすることができます。 引用:https://aws.amazon.com/jp/directconnect/ |

オンプレからAWSへの移行後の運用最適化

クラウドネイティブな運用モデルへの転換

AWS環境への移行が完了した後、AWSの価値を十分に引き出すためにはクラウドネイティブな運用モデルへの転換が不可欠です。この変革は技術面だけでなく、組織、プロセス、人材の面でも大きな変化をもたらします。

クラウドネイティブな運用モデルとするためのポイントは以下の通りです。

自動化の徹底

手動操作を最小限に抑え、インフラのプロビジョニングからデプロイ、監視、スケーリングまでを自動化します。

Infrastructure as Code (IaC)の採用

AWS CloudFormation、AWS CDKなどを活用し、インフラ構成をコードとして管理します。

DevOpsプラクティスの導入

開発と運用の連携強化や、CI/CDパイプラインを構築します。

セルフサービス化

開発者が運用チームを介さずに必要なリソースを調達できる環境を整備しましょう。

段階的な運用モデル転換

クラウドネイティブな運用への転換を成功させるためには、段階的なアプローチにより小さな成功体験を積み重ねていく方法がおすすめです。

段階的なアプローチは以下のように進めます。

| ①現状の運用プロセスを詳細に分析 ②AWSの運用モデルとのギャップを特定 ③インパクトが大きく実現が容易な領域から順に着手 |

運用チームのスキル転換

運用チームのスキル転換も重要です。

AWS認定資格の取得支援やハンズオントレーニング、内部勉強会の開催などを通じて、チームの能力開発を計画的に進めることが成功の鍵となります。

⑦予防型運用への移行

AWS環境では、従来の「障害対応型」から「予防型」の運用へとシフトすることが可能です。

潜在的な問題を早期に検知・対応する体制を構築するには、以下のサービスを活用すると良いでしょう。

| ・AWS CloudWatchのメトリクスとアラーム ・AWS Config ・AWS CloudTrail |

また、AWSの「Well-Architected Framework」に基づく定期的な環境評価も、長期的な安定運用に貢献します。

クラウドの特性を活かした「カオスエンジニアリング」の導入も検討する価値があります。計画的に障害を発生させて回復力をテストする手法で、AWS Fault Injection Serviceなどを活用して実施できます。

組織文化の変革

組織文化の変革も忘れてはいけない点です。

クラウドネイティブな環境では、「失敗から学ぶ」ことや「実験と革新」を進める姿勢が重要です。こうした文化を企業全体に醸成させることが、AWS移行の成功につながります。

コスト管理とパフォーマンス最適化のポイント

AWS環境の最大の利点の一つは、リソース使用量とコストを柔軟に調整できることです。ここでは、コスト管理とパフォーマンス最適化のためのポイントを解説します。

効果的なコスト管理の実践

まずは以下のサービスを活用し、コストを可視化・分析しましょう。

| AWS Cost Explorer | サービス別、アカウント別、タグ別などの多角的な視点でコストを分析 |

| AWS Budgets | 予算超過の際には自動アラートが届くように設定 |

また、効果的なコスト管理にはリソースのタグ付け戦略が重要です。以下のようなタグ戦略を検討しましょう。

| ・プロジェクト/アプリケーション識別タグ ・環境区分タグ(本番、開発、テストなど) ・コストセンター/部門タグ ・責任者タグ |

タグ付けポリシーを確立したら、AWS Organizationsの「タグポリシー」機能を活用して、組織全体での一貫した適用を促進します。

未使用リソースの特定と削除も重要なコスト削減策です。

AWS Trusted Advisorの「コスト最適化」レコメンデーションを定期的に確認し、利用率の低いEC2インスタンスや未使用のElastic IPアドレス、過剰にプロビジョニングされたEBSボリューム、古いスナップショットやAMIなどをチェックしましょう。

長期的なコスト最適化には、適切な料金モデルの選択が重要です。頻繁に使用するサービスには、オンデマンド料金よりも大幅な割引が適用される以下のような選択肢を検討します。

| ・EC2および関連サービス向けのSavings Plans ・特定のインスタンスタイプ向けのリザーブドインスタンス ・Compute Savings Plans(より柔軟性の高い選択肢) |

パフォーマンス最適化の戦略

パフォーマンス最適化には、適切なインスタンスタイプの選択が重要です。

| ・EC2インスタンスファミリーは多様な特性を持っており、ワークロードの性質(コンピュート最適化、メモリ最適化、ストレージ最適化など)に合わせて選択 ・AWS Compute Optimizerを活用することで、現在の使用パターンに基づいた最適なインスタンスタイプのレコメンデーションを得られる |

ストレージ層の最適化も重要な要素です。

以下を実行することで、コストとパフォーマンスのバランスを改善します。

| ・アクセス頻度に応じたS3ストレージクラスの適切な選択(S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Glacier等) ・EBSボリュームタイプの最適化(gp3, io2, st1等) |

また、アプリケーションパフォーマンスの改善には、例えば以下のようなサービスが有効です。

| ・Amazon CloudFrontによるコンテンツ配信の高速化 ・ElastiCacheを活用したデータベースの負荷軽減 ・Aurora Serverlessによる自動スケーリング機能の活用 ・Lambda@Edgeによるエッジでの処理の実現 |

継続的な監視と改善サイクル

継続的な監視と改善のサイクルを確立することも、長期的な最適化の鍵となります。

以下のサービスの活用がおすすめです。

| ・Amazon CloudWatchでパフォーマンスメトリクスを継続的に監視し、定期的なレビューと改善を行う体制を整える ・AWS Trusted AdvisorやAWS Well-Architected Toolを活用した定期的な環境評価 |

まとめ

本記事では、オンプレミスからAWSへの移行を検討している企業の皆様に向けて、AWSの基本的な知識から具体的な手順、そして移行後の最適化まで、実践的なガイドラインと包括的な情報を分かりやすく解説しました。

オンプレ環境からクラウドへの移行をご検討の際は、さまざまな業種業態のニーズに沿った多くの実績がある株式会社テクノプロへご相談ください。移行アセスメントから計画策定、実装、そして移行後の運用最適化まで、包括的なサポートを提供しています。特に、業界固有の要件や規制への対応、複雑なレガシーシステムの移行など、高度な専門性が求められる領域で強みを発揮します。

監修者

テクノプロ・ホールディングス株式会社

チーフマネージャー

中島 健治

2001年入社

ITエンジニアとして25年のキャリアを持ち、チーフマネージャーとしてテクノプロ・エンジニアリング社にて金融・商社・製造業など多業界でのインフラ基盤構築に従事してきた。2008年から2024年まで、オンプレミス環境でのストレージ・サーバ統合基盤の設計・構築を手掛け、特に生成AI・データ利活用分野のソリューション開発実績が評価されている。現在は技術知見を活かしたマーケティング戦略を推進している。