テクノプロ・エンジニアリング社は、AWSプロジェクト成功に不可欠な人材戦略をテーマにしたセミナー「AWSプロジェクト成功のための人材戦略〜派遣・外部人材の強みを活かした実践ノウハウを多角的に解説〜」を2025年9月25日に開催しました。

本セミナーには、同社の技術部門を率いる小野瀬そらみ、長年エンジニア組織運営に携わってきた真崎勉、そしてAWS認定資格を全冠取得し、AWS公式表彰プログラム「Japan AWS All Certifications Engineers」に選出された黒須直希がご登壇。

AWS資格取得推進や外部人材活用の現場知見を交えながら、クラウドプロジェクトを成功に導くための人材戦略を多角的に解説しました。今回は、その講演内容のポイントをご紹介します。

多様化するAWSの活用と人材確保の課題

まず、AWSを活用するプロジェクトが企業で加速する中、スキル不足やAWSに詳しい人材確保の難しさが大きな障壁となっている現状について解説します。これらの課題がプロジェクトに与える影響を整理し、解決策の必要性を明らかにします。

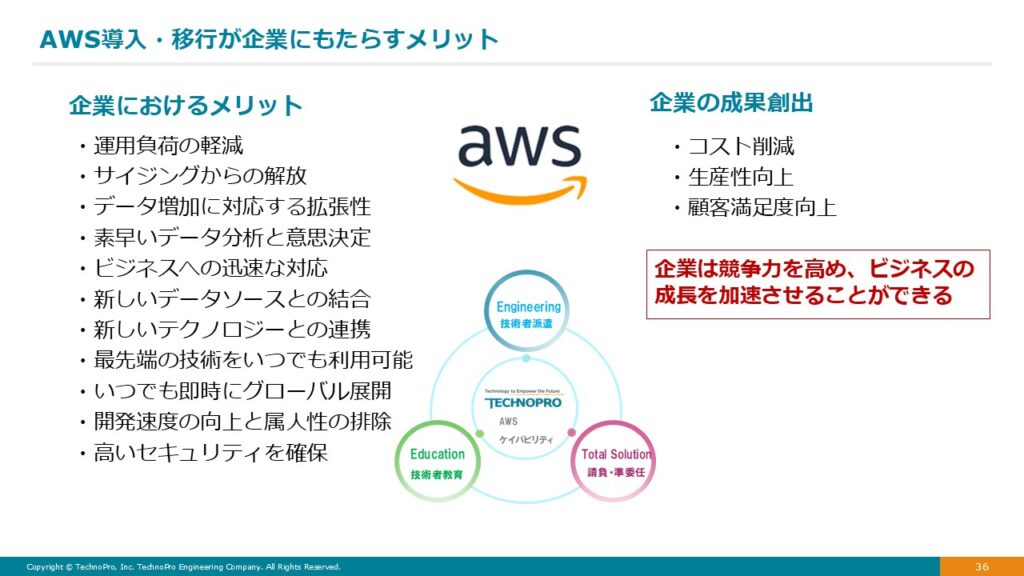

近年、多くの企業がDX化を推進する中で、AWSの導入や移行は避けて通れないテーマとなっています。企業が直面する課題は大きく分けて2つの側面があります。

第一に、人材面での課題です。AWSに精通した技術者が不足しているため、オンプレミスからクラウドへの移行を進めたくても何から手をつければよいか分からない企業が少なくありません。AWSを導入したものの、それを適切に活用できる人材が社内にいないために悩んでいるケースも多く見られます。また、自社でAWSに精通した技術者をどのように育成すればよいかという課題も存在します。

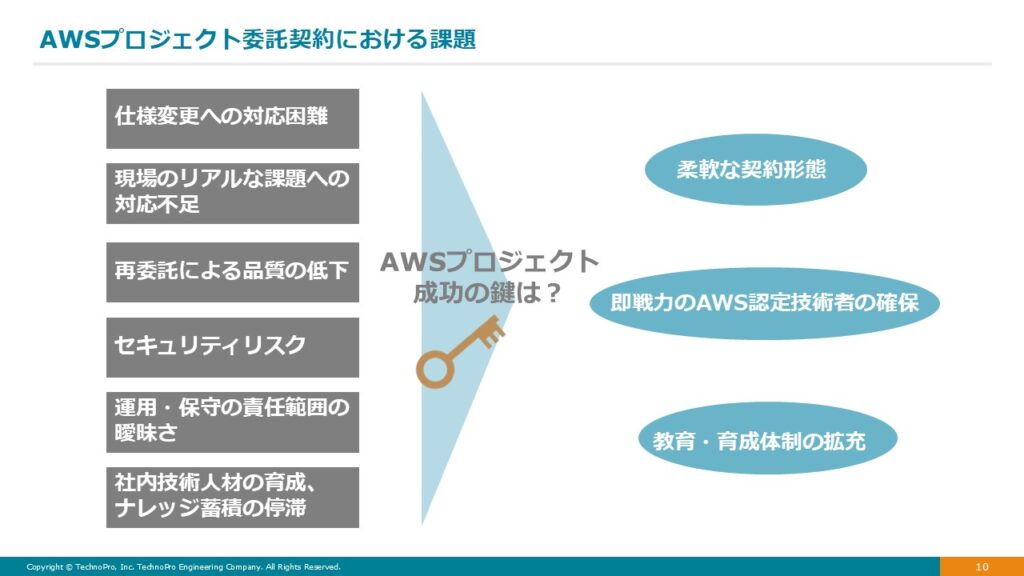

第二に、委託における課題です。多くの企業がAWSの導入や移行を開発ベンダーへの委託によって進めていますが、ここにもさまざまな問題が生じています。細かな仕様変更への対応が困難であること、現場のリアルな課題を吸い上げることができないこと、委託先での再委託によって品質の低下を招いてしまうケースなどが挙げられます。

さらに、委託する際には、依頼した企業が管理しきれないところから誤って情報漏洩するようなケースもあります。また、委託先に構築を任せきりにすることで、自社の運用実態や業務フローとの齟齬が生じ、手戻りが発生するケースも少なくありません。自社の環境や運用体制に合わせた作りこみが不十分なまま構築を進めてしまうと、いざ運用を始めた段階で既存環境との違いが大きく、使い勝手が悪かったり、場合によっては使い物にならなかったりといった問題も発生しがちです。

これらの課題を解決するためには、自社の環境に合わせた契約形態を選ぶこと、即戦力となる技術者を確保すること、そして企業において教育育成体制を拡充していくことが成功への鍵となります。AWS運用を成功に導くためには、外部人材の戦略的な活用が不可欠なのです。

資料:P10 AWSプロジェクト委託契約における課題

■Column:派遣先での勉強会について■

派遣されたエンジニアは、どのようにしてAWSのスキルを習得していくのでしょうか。テクノプロでは、派遣先で実践的な勉強会を実施しています。この勉強会では、AWSの基礎知識を座学で学びながら、実際に手を動かしてAWS環境を構築するハンズオン形式のトレーニングが行われます。期間は1〜3ヶ月で、AWSクラウドプラクティショナーの資格取得を目指します。メンバーの中には、この期間中に次のステップとなるソリューションアーキテクトアソシエイトまで取得する者もいます。

派遣と請負・準委任の違いとは?

次に、派遣と請負・準委任の仕組みの違いとして、指揮命令権の所在を明確にします。AWS運用現場での即戦力確保と品質維持の観点から、技術サポートの役割を解説します。

外部人材を活用する際、派遣と準委任・請負の違いを正しく理解することが重要です。本セミナーでは、参加者に対して「派遣・準委任・請負について、どの程度理解しているか」という投票が行われました。結果として、「大体知っている」「なんとなく知っている」という回答が全体の約8割を占め、多くの企業が基本的な理解は持っているものの、実務での使い分けについては十分に整理できていない実態が浮き彫りになりました。

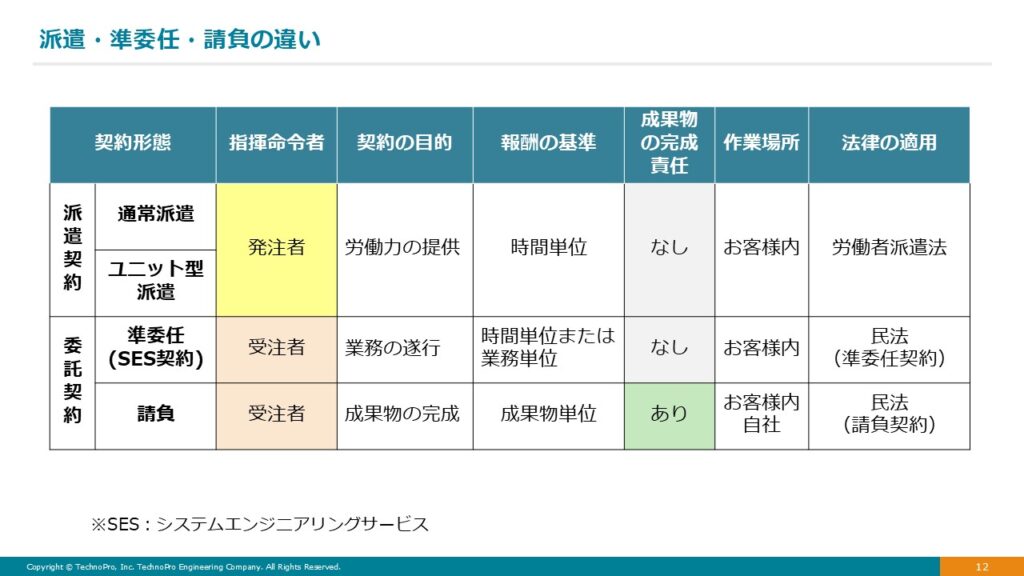

派遣と請負・準委任の最も大きな違いは、指揮命令権がどこにあるかという点です。派遣の場合、指揮命令権は発注者側にあります。一方、準委任や請負では受注者側に指揮命令権があるため、発注者側から直接の指示ができません。

また、契約の目的にも違いがあります。派遣においては労働力を提供することが契約の目的となり、準委任においては業務を遂行することが目的となります。請負では成果物の完成をもって報酬の対価となり、成果物に対しての責任が発生します。

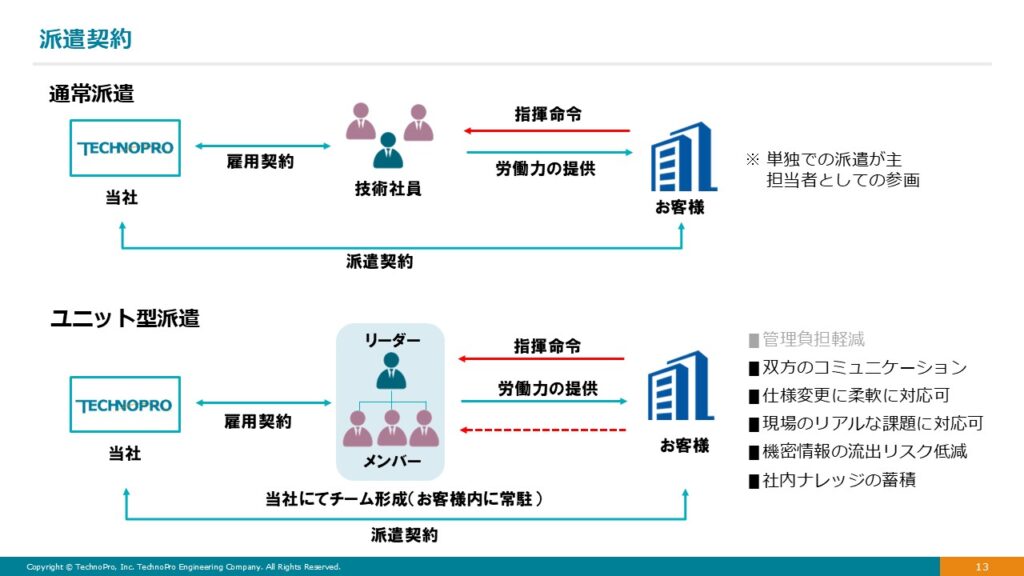

テクノプロでは、派遣の中でも「ユニット型派遣」を推奨しています。これは、同社のプロジェクトリーダーの下にメンバー数名を配置し、チームとしてお客様先に常駐させる形態です。派遣契約であるため指揮命令が可能であり、通常はリーダーに対して指揮命令を行いますが、必要に応じてメンバーに直接指示を出すこともできます。

このユニット型派遣の最大のメリットは、委託における課題の多くを解決できる点にあります。仕様変更への柔軟な対応が可能になり、現場のリアルな声を直接吸い上げることもできます。顧客先に常駐するため、コミュニケーションの質も向上します。ただし、派遣であるがゆえに管理責任は顧客側にあるため、その負担が若干増えるという側面もあります。

参考:P13 派遣契約

一方、準委任のSES契約(サービスエンジニアリングサービス契約)は、ユニット型派遣と形態的には似ていますが、指揮命令権がない点が大きな違いです。現場の声を吸い上げることは可能ですが、直接的な指揮命令ができないため、コミュニケーションが希薄になる可能性があります。

請負については、指揮命令権がなく、業務を渡して完成を待つという形態です。自社のベンダー側で作業をする場合もあるため、細かな現場の声が届きにくいという課題があります。ただし、これは請負が悪いということではなく、あくまで派遣や準委任との比較における特徴として理解すべきです。

それぞれの契約形態に適した業務も異なります。派遣は指揮命令が必要な業務や、運用・保守といった定型的な業務に適しています。一方、請負は要件が明確で成果物が定義できる業務、例えばシステムの新規開発や機能追加などに向いています。準委任は、業務の遂行が目的であり、成果物の完成責任を負わない業務に適しています。

重要なのは、再委託によるリスクを回避することです。委託先が別の企業に再委託をすることで、品質の低下を招く可能性があります。派遣の場合は、発注者側が直接管理できるため、こうしたリスクを軽減できます。AWS運用においては、即時対応が求められる場面も多く、現場の課題を迅速に吸い上げられる体制が不可欠です。

資料:P12 派遣・準委任・請負の違い

AWSエンジニアを活用するためのサポート戦略とは

さらに、AWS人材の育成プロセスと資格取得の実績を紹介します。実際のプロジェクト事例を通じて、派遣AWSエンジニアの活躍を解説し、パートナーとしての技術サポートがプロジェクト成功にどう寄与するかをまとめます。

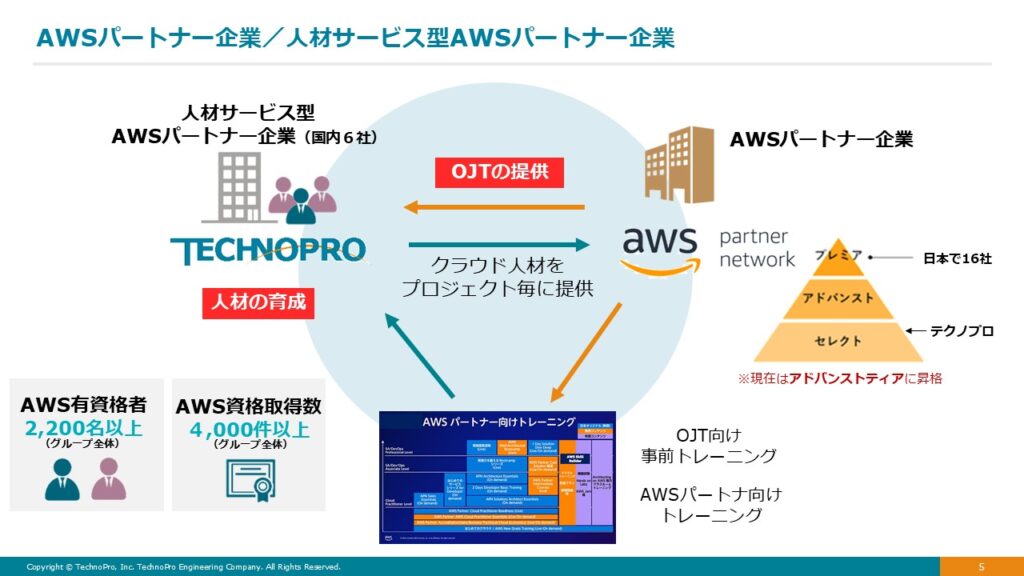

テクノプログループは、国内で6社しかない人材サービス型のAWSパートナー企業に選ばれています。同社のAWS資格保有者は2,000名を超えており、AWS資格取得数も4,000件以上という豊富な実績を持っています。

また、AWSパートナーとしてさまざまな実績を積み上げており、AWSから提供されるパートナー向けのOJT研修や、社内外で行っている豊富なトレーニングを通じて人材を育成し、より高度なスキルや知識を持ったクラウド人材をプロジェクトごとに提供しています。

本セミナーでは、実際にAWSエンジニアとして活躍する黒須が登壇しました。黒須は、未経験からAWSエンジニアとしてキャリアをスタートさせた経歴を持ちます。

テクノプロ入社時、黒須はAWS認定資格の初級資格のみを取得しており、AWSを扱う業務経験はありませんでした。社内で提供されているAWS学習プログラムを受講し、2022年12月の入社後、平常業務を確実に遂行させながらわずか8ヶ月間でAWS認定資格を10個取得しました。その後も学習を続け、AWS認定資格を全て取得し、2025年には「Japan AWS All Certifications Engineers」に選出されるまでになりました。この資格取得の実績がアピール材料となり、2024年よりAWSを用いた構築案件にアサインされました。

黒須が担当したのは、地方自治体のガバメントクラウド案件で、標準化システムのリフトアンドシフトを行うプロジェクトでした。ネットワーク領域(オンプレミス-クラウド接続)、セキュリティ、運用領域を担当し、顧客先に常駐する派遣形態で業務にあたりました。

しかし、黒須自身もエンジニアとしての課題を抱えており、案件アサイン時は不安も多く感じていたといいます。上流工程の経験不足という課題に対しては、チーム内での活発な意見交換を通じて克服していきました。また、ネットワーク技術の知識不足という課題については、オンプレミス-クラウド間の接続においてネットワークチームとの連携を密にすることで乗り越えました。

こうした経験を経ることで、オンプレミス、クラウド各部隊が知識を共有し、ガバメントクラウドチーム全体として成長していったといいます。黒須の事例が示すように、未経験者であっても適切な育成とサポート体制、そして本人の努力と周囲との協力があれば、重要なAWSプロジェクトで活躍できるようになるのです。

■Column:AWS案件参画に必要な資格とスキル■

AWSで就業するためには、どの資格レベル以上を取得すればよいのでしょうか。資格にはクラウドプラクティショナー(CLF)、ソリューションアーキテクトアソシエイト(SAA)、ソリューションアーキテクトプロフェッショナル(SAP)といった初級から上級までのレベルがあります。

多くの方がAWS資格を取得している現状では、設計構築という観点から中級資格(SAA)以上の取得が望ましいでしょう。

ただし、資格取得だけでは十分ではありません。実際にAWSを使えることや業務経験があることも重要視されます。初めて案件にアサインされる場合、業務経験を積むことは難しいため、実際に手を動かしてサービスを構築してみるなど、ポートフォリオに近いものを作成することが強力なアピール材料になります。実務での活用経験を証明できる成果物があれば、資格と合わせてより説得力のある技術力の証明となるのです。

AWS人材戦略の最適化でプロジェクトを成功へ導く

最後に、セミナー全体を振り返り、AWS運用成功のための鍵を再確認します。外部AWS人材の戦略的活用がもたらすメリットを強調し、今後のAWSプロジェクトに向けた実践的なアドバイスを提案します。

AWS運用を成功させるためには、人材戦略を最適化することが不可欠です。本セミナーで明らかになったのは、派遣と技術サポートを組み合わせることで、従来の委託では解決できなかった多くの課題に対応できるということです。

派遣形態を活用することで、指揮命令権を確保し、柔軟な対応が可能になります。特にユニット型派遣は、チームとしての機能を維持しながら、顧客側の直接的な管理下で業務を遂行できるため、AWSプロジェクトに最適な形態といえます。仕様変更への対応や、現場の細かな要望への即応が求められるAWS運用においては、この柔軟性が大きな価値を生み出します。

AWSエンジニアの選定と育成も成功の鍵となります。テクノプロのように、2,000名を超えるAWS資格保有者を抱え、4,000件以上の資格取得実績を持つパートナー企業を活用することで、必要なスキルを持った人材を確保できます。また、未経験者であっても3ヶ月間のOJT研修を通じて実践的なスキルを習得できる育成体制があれば、継続的に人材を供給することが可能です。

重要なのは、資格取得と実務経験の両輪で人材を育成することです。AWS資格は技術的な知識を証明する重要な指標ですが、実際にシステムを構築した経験や、トラブルシューティングのスキルも同様に重視されます。派遣という形態を通じて、エンジニアは顧客の現場で実践的な経験を積むことができ、これがステップアップにつながります。

技術サポートの存在も見逃せません。派遣されたエンジニアが現場で直面する課題に対して、バックエンドからサポートする体制があることで、品質と安定性が向上します。トラブルが発生した際の迅速な解決や、運用改善のための継続的なアドバイスは、長期的なプロジェクト成功に不可欠な要素です。

再委託リスクを回避できることも、派遣活用の大きなメリットです。委託先が別の企業に再委託することで品質が低下するリスクを、派遣形態であれば最小限に抑えることができます。発注者側が直接管理できるため、品質の維持がしやすくなります。

AWSパートナー企業を活用することで、企業は自社で抱えきれない規模のプロジェクトにも対応できるようになります。必要な時に必要なスキルを持った人材を確保し、プロジェクトの規模に応じて柔軟に体制を拡張・縮小できることは、ビジネスの機動性を高めます。

テクノプロのような人材サービス型AWSパートナー企業は、豊富な人材リソースと育成ノウハウ、そして技術サポート体制を兼ね備えています。同社はAWSのサービスパートナーティアとして2025年10月までは「セレクトティア」に位置しておりましたが、さまざまな実績を積み上げ、この度「アドバンストティア」へ昇格しています。パートナー企業として、今後もさらなる活躍が期待されているところです。

資料:P5 AWSパートナー企業/人材サービス型AWSパートナー企業

今後、DX化がさらに加速する中で、AWS運用の重要性は増していくでしょう。人材確保とスキル育成の課題に直面している企業にとって、外部パートナーの戦略的な活用は有効な選択肢となります。派遣という契約形態の特性を理解し、技術サポートと組み合わせることで、持続的なプロジェクト成功を実現できるのです。これらの強みを活用することで、企業はAWS運用における課題を解決し、DX推進を加速させることができるでしょう。

資料:P36 AWS導入・移行が企業にもたらすメリット

登壇者紹介

小野瀬そらみ

本社技術部 技術戦略課

テクノプロ・エンジニアリング社の技術部門を率い、重点技術研修の企画・管理やプロジェクト推進支援を担当。AWS資格取得にも積極的に取り組み、社内研修制度を活用してCLF、SAAを取得。技術力強化と組織基盤づくりに尽力しています。

真崎勉

本社技術部 技術戦略課

約40年にわたり開発エンジニアとして活躍し、テクノプロでは約19年間、技術役職者として組織運営に携わってきたベテラン。現在はエンジニアのスキル底上げや拠点の組織基盤強化を推進。AWS資格取得推進や研修講師としても経験豊富です。

黒須直希

第二統括部 エンジニア

AWS認定資格を全冠取得し、AWS公式表彰プログラム「Japan AWS All Certifications Engineers」に選出されたトップエンジニア。クラウド設計からAI・データ分析まで幅広い専門知識を持ち、AWSプロジェクト成功に向けた実践的な知見を提供しています。