オンプレミス(以降オンプレ)環境からクラウドへの移行は、企業のIT戦略において重要な転換点です。コスト削減や柔軟性向上といったメリットがある一方で、移行手順や注意点を理解しないまま進めると失敗のリスクも高まります。

本記事では、クラウド移行の基本から7つの手法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントまでをわかりやすく解説します。

オンプレ環境からクラウドへの移行をご検討の際は、さまざまな業種業態のニーズに沿った多くの実績がある株式会社テクノプロへご相談ください。それぞれの目的に合ったクラウドへの移行方法をご提案いたします。

オンプレからクラウドへの移行とは?

近年業務のデジタル化やテレワークの普及に伴い、オンプレからクラウドへの移行を検討する企業が急増しています。

まずはクラウド移行を正しく理解するために、オンプレとクラウドの違いや背景、移行対象について解説します。

クラウド移行とは?オンプレとクラウドの違い

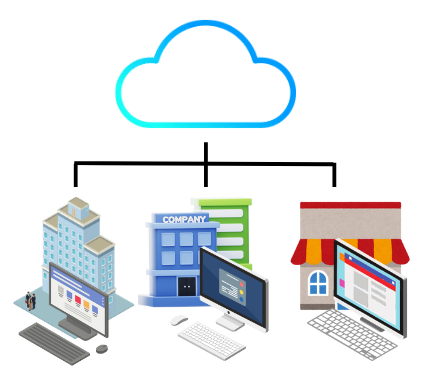

オンプレ環境からクラウドに再構築、または再配置するプロセスを「クラウド移行」と呼びます。

オンプレとは、自社でサーバーやネットワーク機器、ソフトウェアなどのITインフラを購入・設置し、社内で運用・管理する方式を指します。

一方、クラウドはこれらのリソースをインターネット経由でサービスとして利用する形態で、外部のデータセンターに構築された環境を活用する点が大きな違いです。

オンプレはカスタマイズ性が高く、自社要件に最適化しやすい反面、初期投資や維持管理にコストと手間がかかります。

一方クラウドはスピーディーに導入でき、運用負荷を軽減できるメリットがありますが、カスタマイズには制限がある場合もあります。

| 項目 | クラウド | オンプレ |

イメージ |  |  |

| 所有 | クラウド事業者 | 自社 |

| 導入コスト | 初期費用は抑えられ、従量課金が主流 | 高額な初期投資が必要 |

| 保守・運用 | ベンダー側が対応(運用負荷が軽減) | 自社で実施(人員・ノウハウが必要) |

| 拡張性 | 必要に応じて柔軟にスケール可能 | ハードウェアの追加が必要 |

| カスタマイズ性 | サービス仕様により制限あり | 高い(システム構成を自由に設計できる) |

| セキュリティ | ベンダー任せになる部分があるが高度な保護も可 | 自社で設計・管理 |

| 導入スピード | 即時利用も可能なケースが多い | 構築に時間がかかる |

| 可用性・BCP対策 | データセンター冗長化により対応可能 | 冗長化・バックアップを自社で用意する必要 |

オンプレからクラウドへの移行は、単にサーバーを移すだけではありません。対象となるのは、次のようなIT資産です。

| ・業務アプリケーション ・データベースやファイルサーバー ・ネットワーク構成やセキュリティ設定 ・各種業務フローとの連携機能 |

クラウド移行とは、これらを現行のオンプレ環境からクラウドに再構築、または再配置するプロセス全体を指します。

移行方式もさまざまで、リフト&シフト型の「Rehost」から、アプリの再設計を伴う「Refactor」まで選択肢があります。(5章参照)

また移行後の運用体制やセキュリティ設計も重要なポイントであり、単なる技術的な置き換えではなく、全社的なIT戦略の見直しとして取り組むべきテーマです。

クラウド移行が注目される背景

クラウド移行が注目されている最大の要因は、ビジネス環境の変化に柔軟に対応する必要性が高まっていることです。特に近年は、以下のような背景が企業のクラウド導入を後押ししています。

|

これらの要因により、多くの企業が「インフラの柔軟性」、「迅速な拡張」、「可用性の高さ」を重視し、クラウドへのシフトを進めています。またSaaSやIaaSなど選択肢の幅が広がったことで、自社のニーズに合ったサービスを選びやすくなっていることも、移行を後押ししています。

オンプレミスからクラウドへ移行する?チェックリストで確認!

クラウド移行はすべての企業にとって必ずしも最適な選択肢ではありません。業種や事業規模、業務内容、既存システムの構成によって、オンプレ環境のままのほうが適しているケースもあります。

ここではクラウド移行が向いている企業・向いていない企業の特徴を整理し、オンプレミスからクラウドへの移行検討のポイントを解説します。

チェックリストも用意しましたので、確認してみましょう。

クラウド移行が向いているケース

クラウド移行に向いている企業は、主に「変化に柔軟なIT基盤が求められる」「迅速な対応が必要」「運用コストを最適化したい」といったニーズを持っている場合です。

具体的には、以下のようなケースが該当します。いくつ該当するかチェックしてみましょう。

| ✓ | 項目 |

| 事業展開のスピードが早く、システムの拡張・変更が頻繁に発生する | |

| テレワークやリモート環境に対応したインフラを構築したい | |

| 社内に十分なIT人材がいない、または保守運用にかける工数を削減したい | |

| 一時的な負荷増(キャンペーンや繁忙期)に柔軟に対応したい | |

| BCP(事業継続計画)を強化したい、災害対策を重視している |

これらの条件を満たす企業にとって、クラウドは拡張性・柔軟性・保守性の面で大きな効果を発揮します。特にスモールスタートが可能な点は、新規事業や中小企業にとっても魅力です。

オンプレのままが適しているケース

一方、すべての企業にとってクラウドが最善とは限りません。

以下のような企業・システムは、オンプレ環境の維持が望ましい場合があります。いくつ該当するかチェックしてみましょう。

| ✓ | 項目 |

| 高度なカスタマイズや特注仕様が求められるシステムを運用している | |

| 極めて高いセキュリティ・ガバナンス要件がある(例:金融・官公庁など) | |

| 既存のIT資産への投資額が大きく、減価償却が完了していない | |

| 通信インフラが不安定な地域で利用される業務が中心である | |

| 法規制や社内ルールによりクラウド利用が制限されている |

このような場合、オンプレの柔軟性や高い制御性がメリットとなります。また既存の資産を活用することでコスト面でも有利になるケースもあります。

判断に迷った際の検討ポイント

クラウド移行すべきか、それともオンプレ環境を維持すべきか判断に迷った場合は、以下の観点で検討するのが効果的です。

| TCO(総所有コスト)のシミュレーション | 初期費用だけでなく、5年・10年単位での運用コストも比較する |

| 業務影響度の可視化 | 移行による業務フローの変化や、ユーザー影響を事前に確認 |

| PoC(概念実証)の実施 | 一部機能やシステムを試験的にクラウド移行して効果を測定 |

| ハイブリッドクラウドの活用 | すべてを移行するのではなく、適材適所で分散させる構成も有効 |

クラウドに詳しい外部パートナーと連携することで、より中立的かつ客観的な視点からアドバイスを得ることが可能になります。

クラウドに詳しいパートナーをお探しの際は、大手企業を中心に2,555社との取引実績(※1)を持つ株式会社テクノプロにご相談ください。お客様の課題やご要望に合わせて国内25000人以上(※2)の経験豊富なエンジニアが強力にサポートします。

※1:(株)テクノプロおよび(株)テクノプロ・コンストラクション 2024年6月末時点

※2:2024年6月末時点

オンプレからクラウドへ移行するメリット6選!

クラウドへの移行は単なるシステムの入れ替えではなく、企業のIT戦略全体を見直す機会にもなります。

ここではオンプレからクラウドへ移行することで得られる主なメリットを、コスト、運用、可用性といった視点から具体的に解説します。

コスト削減

クラウド移行における大きな魅力の一つが、初期投資の大幅な削減です。

オンプレではサーバーやネットワーク機器などのハードウェアを自社で購入・構築する必要があり、その分多額の初期コストがかかります。一方クラウドは月額や従量課金制のため、必要なリソースを必要な分だけ利用でき、コストを最適化しやすくなります。

スケーラビリティの向上

業務の拡大や縮小に応じて、柔軟にリソースを増減できるスケーラビリティも大きな利点です。

繁忙期に一時的にサーバー性能を引き上げる、プロジェクト単位でシステムを増設するといった対応も、オンプレに比べて短時間かつ低コストで実現できます。

運用負荷の軽減と保守性の向上

クラウド環境では、例えば以下のようなインフラの保守・管理作業をクラウドベンダーが担ってくれるため、企業側の運用負荷が大きく軽減されます。

| ・ハードウェアの故障対応 ・セキュリティパッチの適用 ・ソフトウェアのアップデート |

これによって社内の情報システム部門は、本来注力すべき業務改善やDX推進に集中しやすくなり、戦略的なIT活用を進める土台が整います。またクラウドでは冗長構成が基本となっており、故障時の復旧対応も迅速かつ自動化されているため、運用の安定性が向上する点も大きなメリットです。

さらにマネージドサービス(DB、バックアップ、監視など)を活用すれば、専門知識がなくても高度なIT基盤を運用することが可能になり、IT人材不足の課題解決にも寄与します。

BCP対策

クラウド環境では、複数の地理的に離れたデータセンターを活用した冗長構成(マルチAZ、リージョン)が整っており、自然災害や障害発生時にも迅速にサービスを復旧できます。このため、BCP(事業継続計画)対策としても非常に効果的です。

高度なセキュリティ対策

多くのクラウドベンダーは、最新のセキュリティ技術や運用体制(物理セキュリティ・通信暗号化・脅威検知など)を整備しており、自社で同等のセキュリティ対策を構築するよりも高水準な保護が可能です。

24時間365日の可用性

クラウドでは24時間365日の可用性を前提とした設計がされており、サーバーダウンによる業務停止リスクを大幅に低減できます。

特に多拠点展開や海外拠点との連携が必要な企業にとっては、グローバルな可用性とセキュリティ体制が整っている点は大きなメリットです。

オンプレからクラウド移行のデメリットと注意点

クラウド移行は多くのメリットがある一方で、導入後に想定外の課題が発生するケースもあります。

ここではオンプレからクラウドへ移行する際に注意すべきポイントや、見落とされがちなデメリットについて具体的に解説します。

運用コストが想定以上になる可能性

クラウドは「使った分だけ支払う」従量課金制が一般的で、一見するとコストを抑えられるように見えます。しかし実際には使い方次第で月額費用が膨らんでしまうリスクがあります。

以下のようなケースでは、オンプレよりも高コストになることも珍しくありません。

| ・リソースの常時高稼働(高トラフィックなシステム) ・ストレージ容量の急増 ・データ転送量が多い構成(特に外部との通信が多い場合) ・無駄なリソースを削除せずに放置 |

これらの課題に対しては、以下のような対応が必要です。

| ・使用状況の可視化 ・自動スケーリングの活用 ・無駄なリソースの定期見直し |

導入前にTCO(総所有コスト)を試算し、長期的な視点でコスト最適化プランを設計することが重要です。

セキュリティとガバナンスの管理が必要

クラウドベンダーは高いレベルのセキュリティ対策を講じていますが、すべての責任を負ってくれるわけではありません。クラウド上のデータ管理責任は利用者にもあり、設定ミスや権限管理の甘さが情報漏えいの原因となる可能性があります。

例えば以下のようなリスクがあります。

| ・アクセス制御の設定ミスによる外部公開 ・管理者権限の乱用 ・ログの監視体制の不備 ・法令や業界ガイドラインへの準拠不足 |

特に金融業界や医療業界など、コンプライアンスが厳しい分野では、ガバナンス設計が不十分だと重大なトラブルに発展することがあります。そのためセキュリティポリシーの策定・定期的な監査・アクセス制限の徹底などが求められます。

レガシーシステムとの互換性の課題

既存の業務システムの中には、クラウドに適合していない古いアーキテクチャや独自仕様のものも存在します。こうした「レガシーシステム」は、クラウド環境での動作検証が困難であったり、非対応のミドルウェアに依存していたりするケースも多く、移行において大きな障壁となり得ます。

主な課題として、以下のようなものがあります。

| ・クラウド対応のバージョンに更新できない ・外部との連携(API連携など)が困難 ・移行に際して業務フローの再設計が必要 ・テストに膨大な工数がかかる |

こうした問題に対しては、無理にすべてを移行せず、重要度や技術的ハードルに応じて段階的に移行を進める「ハイブリッド構成」を採用するのが現実的です。またレガシーシステムの刷新を前提としたリファクター(再設計)戦略を早期に検討することも有効です。

クラウド移行の7つの方法と選び方

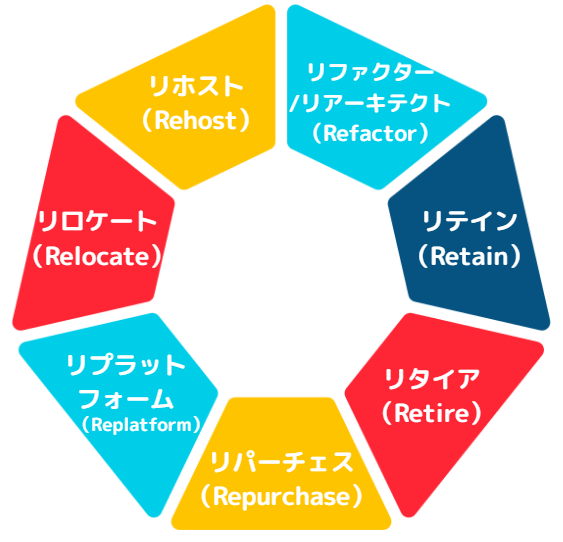

クラウド移行とひと口に言っても、システムの構成や目的によって適切な方法は異なります。クラウドベンダーや技術者の間では移行方法を「7つのR」で分類し、それぞれに適した戦略を選択することが一般的です。

ここではその7つの代表的な移行手法について概要と選び方のポイントを解説します。

Rehost(リホスト)|最もシンプルな移行方式

リホスト(Rehost)は、現在のオンプレ環境をほぼそのままクラウドへ移行する「リフト&シフト」方式です。

アプリケーションの変更を最小限に抑え、迅速にクラウド化を実現できるのが最大のメリットです。

Rehostの特徴は以下の通りです。

| ・システム構造に手を加えずに移行できる ・短期間で導入できるためPoCにも最適 ・運用コストやパフォーマンス改善は限定的 |

レガシーシステムの一時的なクラウド移行や、迅速な脱オンプレを目的としたケースでよく採用されます。

Relocate(リロケート)|仮想環境をそのまま移す手法

リロケート(Relocate)は、仮想化されたインフラ環境(例:VMwareなど)を、そのままクラウドに移す方法です。

クラウド上に仮想基盤を再現することで、システムにほぼ変更を加えずに移行できます。

Relocateの特徴は以下の通りです。

| ・仮想マシン単位での移行が容易 ・ライセンスや構成を変えずに済む ・対応クラウド基盤に制約がある場合も |

VMware Cloud on AWSなどを使った移行で利用されることが多く、既存資産を最大限活かした移行が可能です。

Refactor(リファクター)|アプリケーションを再設計

リファクター(Refactor)は、アプリケーションのコードやアーキテクチャをクラウド向けに再設計する方法です。

最も手間がかかる反面、クラウドネイティブな機能をフルに活用できます。

Refactorの特徴は以下の通りです。

| ・モダナイズにより性能 ・保守性が向上 ・スケーラビリティや自動化にも対応 ・工数・期間 ・コストは高め |

クラウド移行と同時にDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めたい企業に適しています。

Replatform(リプラットフォーム)|一部変更して移行

リプラットフォーム(Replatform)は、アプリケーションの基本構造は維持しつつ、一部をクラウド向けに最適化する方法です。

例えばデータベースやOSをクラウド対応版に変更するなど、現実的なバランスが取れた手法です。

Replatformの特徴は以下の通りです。

| ・コード変更が少なく、比較的容易 ・一定のクラウド最適化効果が得られる ・適用対象の選定が重要 |

リホストよりもパフォーマンス改善を狙いたいが、大規模な開発は避けたい場合に有効です。

Repurchase(リパーチェス)|SaaS製品に乗り換える移行

リパーチェス(Repurchase)は、既存のアプリケーションをクラウドサービス(SaaS)に置き換える方法です。

例えばオンプレのグループウェアをMicrosoft 365やGoogle Workspaceへ移行するなどが該当します。

Repurchaseの特徴は以下の通りです。

| ・環境構築や保守の手間が激減 ・ライセンス体系や操作方法に慣れが必要 ・一部機能やカスタマイズ性が制限される可能性 |

特に汎用業務系(メール、会計、人事など)では、SaaS移行が費用対効果の高い選択肢となります。

Retire(リタイア)|不要なシステムは撤廃する

リタイア(Retire)は、移行対象のうち使用頻度の低いシステムや不要な機能を廃止する方法です。

システム全体のスリム化とコスト削減が期待できます。

Retireの特徴は以下の通りです。

| ・メンテナンス対象が減り運用負荷が軽減 ・データ移行や変換の手間も減る ・判断には業務部門との連携が不可欠 |

移行の準備段階で対象システムの棚卸しを行い、「やめる」という選択肢も戦略的に検討することが重要です。

Retain(リテイン)|現行維持して一部のみ移行

リテイン(Retain)は、一部のシステムだけをオンプレミスに残して他をクラウドに移行する手法です。

法令や契約上クラウドに載せられない情報資産がある場合に採用されます。

Retainの特徴は以下の通りです。

| ・段階的な移行戦略に向いている ・ハイブリッド環境への対応が必要 ・インフラの分散管理に注意が必要 |

移行リスクを抑えながら、安全にクラウド導入を進めたい企業にとって有効な選択肢です。

オンプレからクラウド移行の手順とステップ

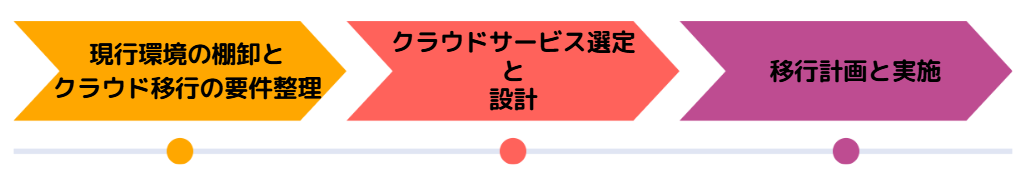

クラウド移行を成功させるには、事前準備から設計、実施、移行後の運用まで、段階的かつ計画的な進行が不可欠です。

ここでは、オンプレからクラウドへの移行を進める際に押さえておくべき基本ステップを3つに分けて解説します。

現行環境の棚卸とクラウド移行の要件整理

まず取り組むべきは、現行システムの正確な把握です。

サーバー、アプリケーション、データベース、ネットワーク構成など、自社が保有するIT資産の棚卸しを行い、それぞれがどのような用途で使われているかを明確にします。

その上で、以下のような視点で移行の目的と要件を整理します。

|

このフェーズでのポイントは、「とりあえずクラウド化する」ではなく、具体的なゴールを設定することです。

また業務部門との情報共有を行い、ビジネス面の要件とIT面の技術要件を整合させることが重要です。

クラウドサービス選定と設計

次に実際に利用するクラウドサービスを選定し、アーキテクチャを設計していきます。

サービス選定では、主に以下のような比較ポイントがあります。

| ・IaaS/PaaS/SaaSのいずれを使うか ・国内外の主要クラウド(AWS、Azure、Google Cloudなど)の特徴 ・セキュリティ、サポート体制、価格体系、連携のしやすさ |

設計フェーズでは、ネットワーク構成、セキュリティポリシー、データベースの構築方針などを事前に定め、将来的な拡張や他システムとの連携も視野に入れて構築を進めます。

このステップでの失敗が後工程に大きく影響するため、必要に応じてクラウドパートナーやSIerなどの専門家と連携しながら進めることが推奨されます。

移行計画と実施

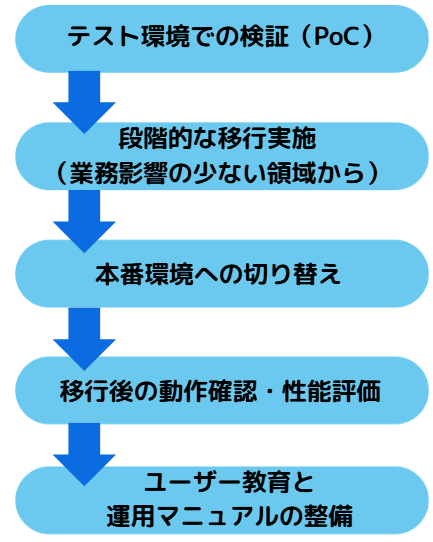

クラウド環境が設計できたら、具体的な移行スケジュールと手順を策定します。移行方法(Rehost、Refactorなど:5章参照)ごとに最適なアプローチは異なりますが、共通する実施の流れは以下の通りです。

特に本番移行時には、システム停止時間の最小化やデータ整合性の確保が重要です。また予期せぬトラブルに備えたバックアップ体制やロールバックプランを用意しておくことで、移行リスクを大きく減らすことができます。

オンプレからクラウド移行を成功させるためのポイント

クラウド移行は一度きりの作業ではなく、中長期的な運用を見据えたIT戦略の一環として取り組むべきプロジェクトです。

ここでは移行を円滑に進め、移行後も持続的な価値を得るために意識すべき重要なポイントを3つに分けて解説します。

社内の合意形成と業務部門の巻き込み

クラウド移行はIT部門だけで完結するものではなく、業務部門や経営層を含む社内全体の合意形成が不可欠です。移行によって業務フローが変わったり、操作環境が変化したりするため、現場の協力なしにスムーズな導入は望めません。

以下のような取り組みが成功への鍵となります。

| ・移行の目的・効果を社内で共有する(コスト削減、業務効率化など) ・業務部門の担当者と連携し、要件や懸念点を事前に洗い出す ・利用者目線での操作性やトレーニング体制を整備する |

また経営層の理解と支援があることで、移行に必要なリソースや予算の確保もしやすくなります。トップダウンとボトムアップの両方を意識した進め方が理想です。

クラウド運用の体制とスキルセットの確保

クラウド移行後は、オンプレとは異なる運用体制や管理スキルが求められます。

例えばインフラの監視やパッチ適用が自動化される一方で、クラウド特有の権限管理・課金管理・セキュリティポリシーの策定といった新しい課題が出てきます。

そのため、移行前から以下の準備が必要です。

| ・クラウド運用を担うチームの組成(内製・外注の検討を含む) ・管理者や担当者への教育・トレーニング ・ベンダーやクラウドパートナーとのサポート体制の構築 |

特に中小企業ではすべてを自社で賄うことが難しい場合もあるため、信頼できる外部パートナーの活用も有効です。自社のスキルレベルや将来的な内製化方針に応じて、運用体制を柔軟に設計することがポイントです。

PoC(検証)導入による段階的な移行戦略

すべてのシステムを一括でクラウドに移行するのはリスクが高いため、PoC(Proof of Concept:概念実証)を活用しながら段階的に進めることが重要です。PoCでは限定的な業務範囲やシステムを対象にクラウド環境での動作確認や性能検証を行い、問題点を洗い出すことができます。

段階的な進め方には以下の利点があります。

| ・実運用での課題を事前に把握できる ・ユーザーからのフィードバックをもとに改善を図れる ・小さな成功体験を積み重ねて社内の信頼感を醸成できる |

またPoCの結果をもとに、移行対象の優先順位や手法(Rehost/Refactorなど)を見直すことも可能です。「やってみてから最適化する」アプローチは、クラウドの特性に合った柔軟な戦略といえるでしょう。

まとめ

オンプレからクラウドへの移行は、コスト削減や柔軟なシステム運用を実現できる一方で、計画不足やスキルの欠如により失敗するリスクも伴います。移行手法や手順を正しく理解して自社に適した戦略を見極めることが成功の鍵です。段階的な導入や社内体制の整備を通じて、移行後も安定して活用できる基盤を構築しましょう。

オンプレからクラウドへの移行をご検討の際は、株式会社テクノプロへご相談ください。お客様のご要望に合わせた柔軟なソリューション提供形態で支援します。