DXを成功させるには、クラウドの活用が本当に必要なのでしょうか?

本記事ではクラウドがDXにおいて果たす役割や導入のメリット・課題をはじめ、クラウド型/オンプレ型/ハイブリッド型の違い、さらに活用事例や成功のステップまでを網羅的に解説します。自社にとって最適なDXの進め方を見つけたい方に向けて、わかりやすく整理しています。

クラウド導入をご検討の際は、国内25,000人以上(※1)の技術者を擁し、大手企業を中心に2,555社との取引実績(※2)を持つ株式会社テクノプロにご相談ください。

※1:2024年6月末時点

※2:(株)テクノプロおよび(株)テクノプロ・コンストラクション 2024年6月末時点

DX(デジタルトランスフォーメーション)にはクラウドがなぜ必要?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?IT化との違い

経済産業省は、DX(デジタルトランスフォーメーション)を以下のように定義しています。

| ⚫ デジタル技術やツールを導入すること自体ではなく、 データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創出していくこと。 ⚫ また、そのためにビジネスモデルや企業文化等の変革に取り組むことが重要となる。 |

引用:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chushoguidebook/tebiki-yoyaku.pdf

DXは「IT化」と混同されがちですが、両者には下表のように明確な違いがあります。

| IT化 | DX | |

| 目的 | 業務の効率化・自動化 | ビジネスモデルや組織全体の変革 |

| 対象 | 既存の業務の一部 | 企業全体 |

| 成果 | 作業時間やコストの削減 | 新たな価値の創出、競争力 |

| 技術の使い方 | 道具としての利用 | ビジネスの核となる |

| 効果が出るまでの時間 | 短期 | 中長期 |

IT化は既存の業務を効率化するためのシステム導入にとどまりますが、DXは業務そのものの在り方を見直し、ビジネスの仕組み自体を変革するものです。

IT化とDXは連続したプロセスで、IT化はDXの第一歩と言えます。

クラウドとは?オンプレミスとの違い

クラウドとは、インターネットを介して利用可能なITリソースやサービスのことです。

サーバーやストレージ、ソフトウェアなどは外部のサーバーに格納してあり、必要なときに必要な分だけ使える仕組みを指します。

これに対して「オンプレミス(オンプレ)」とは、サーバーやシステムを自社内に設置・運用する方式です。自社でハードウェアを管理する必要があり、導入にもコストと時間を要します。

クラウドとオンプレミスの主な違いは以下の通りです。

| クラウド | オンプレ | |

イメージ |  |  |

| コスト | 月額などで始められ、 初期費用が小さい | 機器購入や構築など、 初期費用が大きい |

| 柔軟性 | 必要に応じて機能を拡張できる | 変更や増設に手間がかかる |

| 管理負担 | システムの保守、更新の手間がない | すべての管理を 自社で行う必要がある |

クラウドは、必要な機能を必要なタイミングで使える柔軟性と初期費用の抑制が特徴で、管理の手間もかかりにくいことから、近年多くの企業で導入が進んでいます。DXを推進するうえでも、クラウドの活用は必ず選択肢に入ってきます。

DXにはクラウドがなぜ必要?

近年、DXが多くの企業で重要視されている背景には、急速な市場変化と社会環境の変動、そして「2025年の壁」があります。このような背景のもと、DXクラウドの導入が企業変革の鍵を握っています。

| 急速な市場変化 | ・ECやサブスクリプションなど新たなビジネスモデルの登場でユーザーの消費行動が変化し、企業は迅速な対応を求められるようになった ・従来のような紙ベースや属人的な業務形態では、市場の変化に取り残されるリスクが高くなっている |

| 社会環境の変動 | ・コロナ禍以降、危機への即応性と事業継続性の確保が強く求められるようになり、DXが進んでいる企業とそうでない企業で大きく差がでるようになった ・今後、従来のシステムを把握できる人材が退職などで急速に減少していく |

| 2025年の壁 | ・2025年までに多くの企業が抱えるITシステムが老朽化することで、大きな経済損失が起こる可能性 |

これらのことから、低コストでスピード感をもって導入できる新たなシステムとしてクラウドが注目されるようになりました。

DXにおけるクラウドの活用とは?

DにおけるXクラウドの活用とは、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するために、クラウド技術を戦略的に活用することを指します。単なるITインフラの移行ではなく、クラウドの持つ柔軟性・拡張性・スピード感を活かして、ビジネスモデルや業務プロセスを根本から変革することが目的です。

例えば、クラウド環境を活用して部門横断のデータ連携を実現したり、AIやIoTなどの先端技術を組み込んだサービス開発を短期間で行ったりと、DXクラウド活用によって新たな価値創出が可能になります。

中小企業から大手企業まで、クラウドを軸にしたDXの取り組みは加速しており、今や「DXクラウド活用=競争力強化の鍵」と言っても過言ではありません。

DXにクラウドを活用するメリット

クラウドを活用したDXには、オンプレ型では得られない多くのメリットがあります。特に中堅・中小企業にとっては、DXクラウドの導入がスピーディーな業務改善の選択肢となっています。

ここでは、代表的な4つのポイントをご紹介します。

初期費用を抑えられる

クラウドは自社でサーバーやシステムを構築する必要がなく、必要な機能を月額料金などで利用できます。

初期投資が最小限で済み、導入のハードルが低くなります。

導入スピードが速い

クラウドサービスはすでに構築されたインフラ上で提供されるため、契約後すぐに利用を開始できます。

新しい業務システムを早急に立ち上げたい場合にも最適です。

柔軟な拡張が可能

クラウドでは、業務の変化や成長に合わせて必要なリソースや機能を柔軟に追加できます。

事業規模や利用状況に合わせてシステムを調整できるため、無駄なコストを抑えつつ効率的に運用できるのが特徴です。

BCP(事業継続計画)への対応

クラウドはインターネット環境があればどこからでもアクセスできるため、災害時や非常事態でも業務を継続しやすいという利点があります。

データもクラウド上に保管されるため、万が一のトラブル時にも迅速な復旧が可能です。

DXにクラウドを活用するデメリットや課題、その解決策

クラウドには多くのメリットがありますが、導入・運用にあたって注意すべき課題も存在します。ここでは、代表的なデメリットを整理しておきます。

セキュリティリスク

クラウドはインターネットを通じて利用するため、サイバー攻撃や不正アクセスのリスクはゼロではありません。また、外部に重要なデータを預けることを心配する企業もあるでしょう。

暗号化やアクセス制限、二要素認証などのセキュリティ対策を徹底する必要があります。

既存システムとの連携の難しさ

データ形式の違いやインターフェースの不一致などが原因で、社内に古くからある業務システム(レガシーシステム)とクラウドサービスを連携させるのが難しい場合があります。

これまでのシステムとクラウドを合わせたハイブリッド型(4章参照)も考慮しながら、クラウド化の必要性と併せてよく検討しましょう。

ベンダー依存のリスク

クラウドサービスは外部の事業者が運営しているため、機能の変更やサービス終了といったリスクがあります。

契約条件や価格改定などの影響を受けやすく、ベンダー任せにしてしまうと、将来的な対応が難しくなることもあります。

クラウド型DXとオンプレ型DX

ここまでDXにはクラウドが有効であることを解説しましたが、DXにオンプレミスを活用することが効果的であるケースもあります。一方で、柔軟性・拡張性・導入コストの観点ではDXクラウドの方が優れるケースも多く見られます。

ここでは、オンプレミスをDXに活用した事例やクラウド型DXとの比較、そしてオンプレミスとクラウドの両方を組み合わせる「ハイブリッド型DX」について解説します。

DXはクラウドを利用すべき?オンプレ型DXの事例

クラウドを使わない「オンプレ型DX」も、目的に応じて十分な成果を出すことが可能です。重要なのは、「何を変革したいか」という視点から最適な手段を選ぶことです。

ここでは、オンプレミス環境で取り組まれているDXの例を紹介します。

RPAの導入

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは、定型的なパソコン業務をソフトウェアロボットが自動で実行する仕組みです。

たとえば、請求書の作成や勤怠データの集計など、これまで人が手作業で行っていた業務を自動化できます。

オンプレミス型のRPAツール(例:WinActorなど)であれば、自社サーバー内で完結できるため、情報漏洩リスクを抑えたい企業にも適しています。

IoTによる工場のスマート化

製造業では、IoT(モノのインターネット)技術を活用して、機械の稼働状況や温度、振動データなどをリアルタイムで取得・分析する取り組みが進んでいます。

データを社内サーバーに蓄積・可視化することで設備の故障予測や生産効率の向上が図れます。クラウドを使わず、工場内のネットワーク内で完結する仕組みでも十分に効果を発揮しています。

自社内CRMの高度化

営業活動や顧客管理をデジタル化する際、クラウド型CRM(顧客管理システム)を使わずに、社内で開発・運用しているオンプレミス型のCRMを進化させている企業もあります。

顧客データの統合や分析機能の追加などにより、よりきめ細かな営業活動が期待できます。

オンプレ型DXとクラウド型DXの違いを比較

以下は、オンプレ型DXとクラウド型DXの違いについての一覧表です。

| オンプレ型DX | クラウド型DX | |

| 初期コスト | 高い (サーバーやシステム構築が必要) | 低い (初期投資が抑えられる) |

| 導入スピード | 遅い (設計・構築に時間を要する) | 速い (すぐに利用開始できる) |

| 柔軟性 | 高い (カスタマイズしやすい) | やや制限あり (仕様がサービス提供側に依存) |

| セキュリティ | 自社で厳重に管理可能 | セキュリティ対策は取られているが、他社とサーバーを共有する場合も |

| 運用負担 | 自社で保守・管理が必要 | ベンダーが保守・管理 |

| 拡張性 | 物理的制約あり | リソースを柔軟に拡張できる |

オンプレ型DXとクラウド型DXは、以下の一覧表のようにどちらにもメリット・デメリットがあります。大切なのは、自社の課題や目指す姿に応じて最適な手段を選ぶことです。

ひとつの目安として、以下のような判断材料があります。

| オンプレミス型が適しているケース | ・高度なセキュリティや独自仕様が求められる業務・自社内でIT体制が整っている企業 |

| クラウド型が適しているケース | ・スピード感を持って全社的な変革を進めたい場合・自社にIT人材が十分にいない場合 (クラウド型なら運用管理をベンダーに任せられる) |

DXは目的や現状、社内体制などの観点から、自社に最も適した形で進めることが大切です。

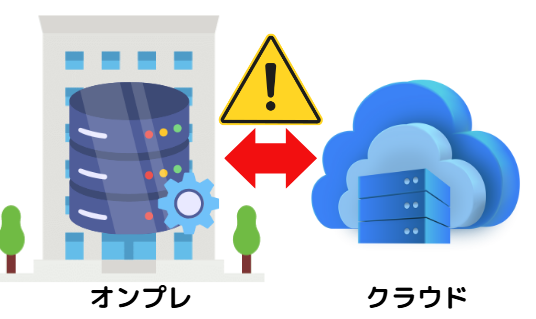

ハイブリッド型DXという選択肢も存在する

オンプレ型とクラウド型のどちらか一方を選ぶのではなく、両方のメリットを組み合わせた「ハイブリッド型DX」という選択肢もあります。

業務やデータの性質に応じて、オンプレミスとクラウドを使い分ける方法です。

たとえば以下のような使い分けが考えられます。

| ハイブリッド | |

| 社内サーバー管理 | クラウド管理 |

| 顧客情報や財務データなど、機密性の高い情報 | 日々の業務ツールやコラボレーション環境 |

ハイブリッド型なら、セキュリティと柔軟性のバランスを保ちながらDXを進めることができます。

既存のオンプレシステムをすべて廃止するのではなく、必要な部分だけクラウド化していくことで、段階的にDXを進めることもできます。大規模なシステムを一気に移行するのが難しい企業向きのアプローチです。

クラウドの種類

ここではクラウドの種類を2つの視点から解説します。

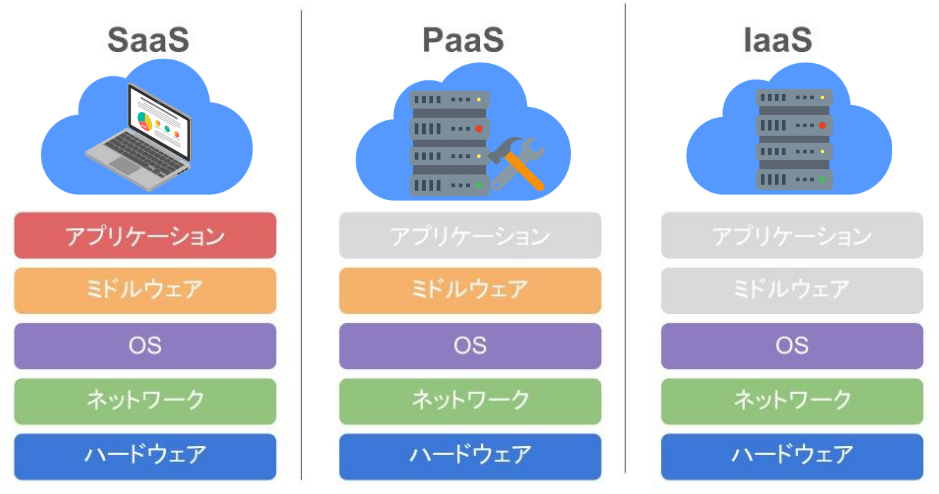

クラウドの種類(SaaS・PaaS・IaaS)

クラウドサービスは、提供される内容によって主に「SaaS」「PaaS」「IaaS」の3つの種類に分類されます。

SaaS(Software as a Service)

インターネットを通じてソフトウェアを提供します。ユーザーは自分でインストールや保守をする必要がなく、すぐに使い始められます。

| 例 | Google Workspace、Microsoft 365、freeeなど |

| 用途 | メール、文書作成、会計管理など |

| 選定基準 | 特定業務の効率化をすぐに実現したい場合に向いている |

PaaS(Platform as a Service)

アプリケーションの開発・運用に必要なプラットフォームを提供するサービスです。開発環境やデータベースなどが整っており、開発者はインフラを気にせずに開発に集中できます。

| 例 | Google App Engine、Microsoft Azure App Serviceなど |

| 用途 | 自社のシステムやアプリを開発・提供したい場合 |

| 選定基準 | 開発リソースがあり、柔軟なカスタマイズが必要な企業に適している |

IaaS(Infrastructure as a Service)

仮想サーバーやネットワークなど、ITインフラそのものを提供するサービスです。利用企業は、サーバー構築から運用まで自由に設計できます。

| 例 | Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platformなど |

| 用途 | 大規模なシステム運用や独自構成が必要な場合 |

| 選定基準 | IT部門の体制が整っており、インフラ設計から自社で行いたい場合に向いている |

目的や自社のITリソースによって最適なクラウドの種類は異なります。導入前に、「何を実現したいのか」を明確にしたうえで選ぶことが大切です。

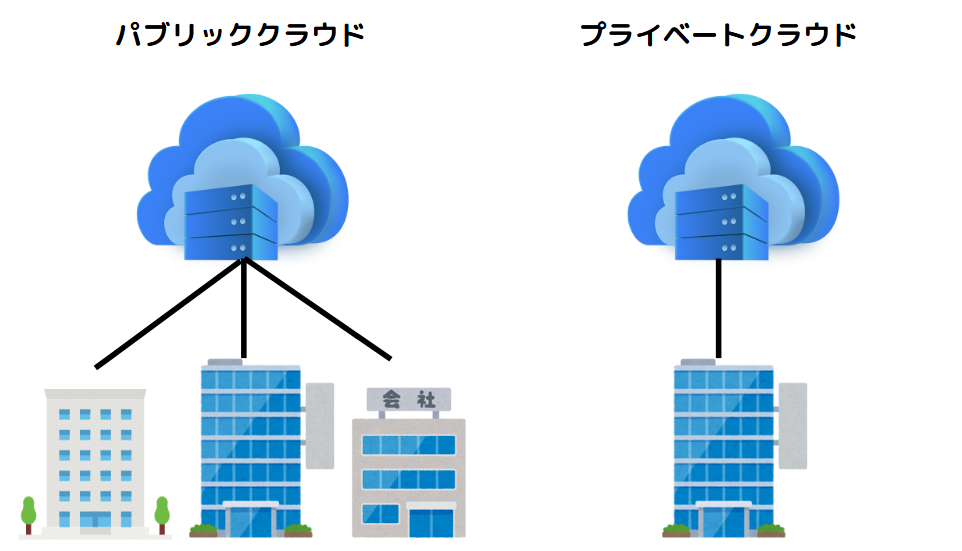

パブリック/プライベート/ハイブリッドクラウドとは?

クラウドの導入形態には、「パブリッククラウド」「プライベートクラウド」「ハイブリッドクラウド」の3種類があります。各形態の「コスト」「セキュリティ」「柔軟性」のバランスを考え、自社の業務内容や運用体制に合った形態を選ぶことが重要です。

ここでは、それぞれの特徴について解説します。

パブリッククラウド

インターネットを通じて、不特定多数のユーザーに提供されるクラウドサービスです。サーバーやストレージを他社と共有しながら利用します。

| 特徴 | コストが低く、導入が早い/スケーラビリティが高い |

| 向いている企業 | スピード重視で、まずは気軽にクラウドを始めたい中小企業など |

プライベートクラウド

特定の企業や組織専用に構築されたクラウド環境です。自社の要件に応じたセキュリティや管理体制が構築できます。

| 特徴 | セキュリティ・カスタマイズ性が高い/導入コストと手間がかかる |

| 向いている企業 | 高いセキュリティやコンプライアンスが求められる金融・医療・官公庁など |

ハイブリッドクラウド

パブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合わせて使う形態です。柔軟性と安全性のバランスを取りたい企業に適しています。

| 特徴 | 用途ごとに最適な環境を選べる/運用管理がやや複雑 |

| 向いている企業 | 一部の業務は外部に任せたいが、機密情報は社内で厳重に管理したい企業 |

クラウド導入のステップとポイント

ここでは、クラウド導入に向けた手順とそれぞれのポイントを解説します。

現状把握と目的の整理

クラウドを活用してDXを進めるには、導入前の準備が非常に重要です。

まずは「現状把握」と「導入目的の明確化」から始めましょう。

現状把握

導入前には、現状の業務を棚卸しし、「どこに課題があるのか」「何を変えたいのか」を具体的に整理しましょう。

例えば部門ごとにヒアリングを行ったり、業務フロー図を作成したりすることで、ボトルネックや非効率な業務など改善すべき問題を可視化します。

導入目的の明確化

現状を把握できたら、クラウド導入目的を明確にします。

「なぜクラウドを導入するのか」「どの業務を改善したいのか」を明確にすることが重要です。課題があいまいなまま導入を進めると、期待した効果が得られず、投じた費用や工数が無駄になりかねません。

信頼できるベンダーの選定と契約内容の確認

クラウドサービスを活用する場合は、パートナー選びは重要なポイントです。セキュリティ対応、サポート体制、料金体系などを事前に確認し、自社のニーズに合ったサービスを選定する必要があります。

また、契約書の内容もしっかり確認し、トラブル時の責任範囲を把握しておきましょう。

小さく始めて評価しながら進める

クラウドを活用したDXは、一度にすべてを変えるのではなく、小さな範囲から始めて、効果を社内で共有しながら段階的に進めていくことがポイントです。

スモールスタートには以下のようなメリットがあります。

| ・初期費用や工数を抑えられる ・失敗リスクが小さく、柔軟に軌道修正できる ・成果を早期に確認でき、社内の協力を得やすくなる |

たとえば、以下のように進めるとスムーズでしょう。

| ①最初は勤怠管理や経費精算といった一部の部門や業務でクラウドサービスを導入 ②その効果や運用上の課題を把握 ③別の部門や業務にも順次展開 |

導入の効果が見えるようになると、導入への不安が減り、「この業務にも応用できそう!」と他部門への展開もスムーズに進むことが期待できます。

社内体制と運用ルールの整備

クラウド型DXはシステムを整えるだけでは十分な効果を発揮できません。社内の体制やルール作りも成功の必須条件です。

責任体制の構築

導入から運用、評価・改善に至るまで、それぞれの役割を明確にし、情報システム部門や現場部門、経営層の連携を確保することが求められます。

運用ルールや利用ガイドラインの整備

「誰が、いつ、どのクラウドサービスを利用できるのか」「データの保管や共有ルールはどうするか」といった点を明文化し、社内に周知する必要があります。

これにより、情報漏洩や運用トラブルのリスクを低減できます。

従業員への教育やサポート体制の整備

「欲しいのはこんな仕組みじゃなかった…」といった現場とのギャップや運用トラブルを予防するためにも、導入目的や期待される効果を共有しながら進めることが大切です。

また、新しいツールやシステムに対する抵抗感を減らし、スムーズに活用できるよう、研修やマニュアルの提供を行います。

DXにおけるクラウド活用事例11選!

ここではクラウドを活用してDXを進めた事例を11例紹介します。

武田薬品工業株式会社

武田薬品は、Project Fuji に Amazon Web Services (AWS) を採用しました。Project Fuji は、組織全体でクラウドテクノロジーへのセルフサービス型のオンデマンドアクセスを可能にするイニシアチブです。このプロジェクトでは、コアデータセンターのビジネスアプリケーションの 80% を AWS などの Software as a Service (SaaS) ソリューションに移行し、テクノロジー資産を合理化することを目指しました。最新化されたソリューションと加速されたデータサービスによるビジネストランスフォーメーションは、イノベーションのためのエンジンを社内に確立し、従業員に新しいスキルと働き方をもたらしました。

引用:武田薬品は AWS への移行でデジタルトランスフォーメーションを加速|AWS

中外製薬株式会社

デジタルの活用でヘルスケア産業のトップイノベーターを目指す中外製薬株式会社は、全社データ利活用基盤『Chugai Scientific Infrastructure(CSI)』に、アマゾン ウェブ サービス(AWS)を採用しました。ゲノムデータなど機密性の高い大容量のデータをセキュアに管理する CSI により、アカデミアや病院、パートナー企業など、外部との共同研究プロジェクトを迅速に推進することが可能になりました。AWS の採用で共同研究に必要な IT リソースの調達期間を 6 ヶ月から 1 週間に短縮するとともに、インフラのプロビジョニングにかかるコストの 90% 削減を実現しています。

引用:オープンイノベーションを加速する全社データ利活用基盤を AWS 上に構築しデジタルトランスフォーメーションの推進へ |AWS

株式会社 毎日新聞社

毎日新聞デジタルを支える 認証/認可/課金/ユーザー管理機能を持つ 課金プラットフォームを AWS 上に構築

• 内製によりアジリティを向上。 ベストなタイミングでベストな サービスの提供が可能に。

• フルマネージド/フルサーバー レスで構築し、運用保守工数は ほぼゼロ。リリース以後、重要 なインシデントはなく、稼働率 は100%

• 開発エンジニア4人で、約7ヶ月

引用:新聞社によるAWSを活用した DX最新事例のご紹介|AWS

読売新聞社

巨人戦未掲載写真の自動タグ付け・検索システム

巨人戦写真に、選手の名前と11種類のプレーシーンを 自動タグ付けする AI を AWS で内製開発

効果

• 人間だけではタグ付けが間に合わなかった、1試合 あたり2000-3000枚の写真を、業務利用に間に合う スピードで自動タグ付け

• 目的の写真へたどり着くスピードが飛躍的に早く なった

• 写真部以外の出稿部が自ら未掲載写真を検索できる ようになった

• 11種類のプレーシーンの判定精度平均は 96.3 %

• DVDやハードディスク内に埋没していた過去10年分 の写真も当システムに格納することで、簡単に検索 できるようになっただけでなく、データ消失リスク も解消した。

引用:新聞社によるAWSを活用した DX最新事例のご紹介|AWS

株式会社 山陽新聞社

AI読み上げ機能を活用した、AIアナウンサー AI活用※によるバーチャルアナウンサー登用を行い、新 聞記事の音声読み上げサービス提供

効果

• 高齢者から寄せられる電子版読み上げ機能を実現

• 電子記事のみならず、気象予報データと連携した読 み上げ自動化を実現

• コストは月額400円程度

※ 「Amazon Polly」により、テキストデータを音声データに変換可能

引用:新聞社によるAWSを活用した DX最新事例のご紹介|AWS

株式会社クレディセゾン

カード会員数 3,600 万人を擁するペイメント事業を中心に、ファイナンス事業や不動産関連事業などを手がける株式会社クレディセゾン。全社的なデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する同社は、2019 年より与信審査など約 40 の基幹周辺システムをアマゾン ウェブ サービス(AWS)に移行するプロジェクトを開始。デジタルマーケティング基盤やスコアリングサービスなどの新規サービスは AWS を中心としたクラウドファーストで開発し、デジタル化を加速。2019 年には Amazon Connect を活用した入金督促システムを開発し、月間 20 万件の架電を自動化する取り組みも始めています。

引用:クレディセゾンのデジタルトランスフォーメーション加速に向けたIT 戦略の策定とクラウドジャーニー2025 年までに 8 割のシステムを移行予定|AWS

McDonald’s Corporation

米国のハンバーガーおよびファストフードレストランチェーンであるMcDonald’s Corporationがサービスを提供する顧客数は、毎日 6,900 万人に達します。Amazon Web Services (AWS) を使用してデジタルテクノロジー企業に変貌を遂げました。同社はパフォーマンス目標を 66% 超過し、POS (Point-of-sale) システム経由で毎秒 8,600 件のトランザクションを処理できます。

引用:マクドナルドが AWS でクラウド対応のデジタルトランスフォーメーションを推進|AWS

野村グループ

野村は、多数の事業にわたってデジタルトランスフォーメーション戦略を追求しているグローバル金融サービスグループです。同組織は 2017 年から Amazon Web Services (AWS) を利用しており、サーバーレスおよびマネージドサービスを採用することで、イノベーションを加速し、効率を高めています。技術スタッフと非技術スタッフの両方が AWS DeepRacer を利用して AI と機械学習 (ML) テクノロジーを探究し、刺激的な環境で強化学習を駆使しています。また、従業員は、Amazon Bedrock を通じて、生成 AI と、Llama などの基盤モデルにアクセスできます。野村は業務をデジタル化し、AWS を利用することで、開発サイクルを短縮し、スタッフの生産性や創造性を向上して、顧客満足度を高める新しいソリューションを見つけています。

戸田建設株式会社

建設業として企画からコンサルティング、設計、施工、運用までトータルに手掛ける戸田建設株式会社。新たな価値の創造や社会課題の解決に取り組む同社は、ビジネス環境の変化に対応するため、2020 年に DX 推進室を立ち上げ、社内公募でシステム内製人材の育成に乗り出しました。現在はさまざまな部門から集まった人材が、アマゾン ウェブ サービス(AWS)が実施するトレーニングを活用してシステム内製スキルを高め、現場のさまざまな課題解消に取り組んでいます。

引用:戸田建設、IT 内製化に向け AWS の実践型トレーニングに参加社内開発のスキルを高めて DX を加速|AWS

旭化成株式会社

1922 年に創業し、マテリアル、住宅、ヘルスケアの 3 領域でグローバルに事業を展開する旭化成株式会社。同社は製造現場での DX を加速するため、アマゾン ウェブ サービス(AWS)を基盤とした製造 IoT プラットフォーム(IPF)を構築しました。同時に DX 人財の育成も積極的に推進。現場主導での DX の成果が続々と生まれつつあり、統計解析手法を用いることで異常予測のスパンを 20 日前から 5 ヶ月前に拡大した事例もあるなど、様々な業務を進化させつつあります。全従業員 4 万人のデジタル人財化を目指すなど、全社規模のデジタル変革を加速していく計画です。

引用:生産系 DX 共通基盤の提供と人財育成の両輪で進む製造現場のデジタル変革デジタル人財 4 万人へ|AWS

住友生命保険相互会社

大手生保の住友生命保険相互会社(以下、住友生命)は、DX・デジタル戦略の加速に向けて次世代 IT アーキテクチャの検討を開始。オンプレミス環境で運用している基幹系システムのクラウド移行を決断し、アマゾン ウェブ サービス(AWS)の大阪リージョンをメインに、全社共通イントラシステムと販売情報システムを移行しました。これにより、インフラコストを従来比で約 15% 削減し、併せて運用負荷を軽減しています。現在も、クラウドファーストの方針に基づき、さまざまな業務システムの移行を進めています。

引用:住友生命、DX・デジタル戦略の加速に向けてAWS 大阪リージョンにミッションクリティカルな基幹系システムを移行、インフラコストを15% 削減|AWS

まとめ

本記事では、DXとクラウドの基本から、DXにクラウドを活用するメリット・デメリットやその対策、活用事例、導入を成功させるためのステップまで解説しました。今後も市場や働き方の変化に対応するには、DXクラウド戦略の最適化が企業成長の鍵を握ると言えるでしょう。

クラウド導入をご検討の際は、国内25,000人以上(※1)の技術者を擁し、大手企業を中心に2,555社との取引実績(※2)を持つ株式会社テクノプロにご相談ください。

※1:2024年6月末時点

※2:(株)テクノプロおよび(株)テクノプロ・コンストラクション 2024年6月末時点