監修者

テクノプロ・ホールディングス株式会社

チーフマネージャー

中島 健治

2001年入社

ITエンジニアとして25年のキャリアを持ち、チーフマネージャーとしてテクノプロ・エンジニアリング社にて金融・商社・製造業など多業界でのインフラ基盤構築に従事してきた。2008年から2024年まで、オンプレミス環境でのストレージ・サーバ統合基盤の設計・構築を手掛け、特に生成AI・データ利活用分野のソリューション開発実績が評価されている。現在は技術知見を活かしたマーケティング戦略を推進している。

クラウドサーバーは、インターネットを通じて利用できる仮想サーバー環境であり、クラウドサーバーを構築することで企業のITインフラを支える重要な基盤として広く活用されています。

本記事では、クラウドサーバー構築の基本知識から導入ステップ、メリット・デメリットまで、企業導入のために必要な情報を網羅的に解説します。

クラウドサーバーの構築支援なら、国内25,000人以上(※1)の技術者を擁し、大手企業を中心に2,555社との取引実績(※2)を持つ株式会社テクノプロにお任せください。最適な運用設計から監視・障害対応・コスト最適化まで、一括して任せることができます。

※1:2024年6月末時点

※2:(株)テクノプロ及び(株)テクノプロ・コンストラクション 2024年6月末時点

クラウドサーバーの構築とは?オンプレミスとの違い

クラウドサーバーの構築とは?

クラウドサーバーの構築とは、インターネットを介して利用できる仮想サーバーをクラウドサービス上に作成し、目的に応じたシステム環境を整えることを指します。

AWSなどのクラウドプラットフォームを使えば、物理的な機器を用意することなく、CPU・メモリ・ストレージなどを自由に設定し、数分でサーバーを立ち上げることが可能です。

構築後はOSのインストールやアプリケーションの導入、ネットワーク設定、セキュリティ対策などを行い、自社システムやWebサービスの運用基盤として活用します。

クラウドサーバーとオンプレミスとの違い

ここでは、クラウドサーバーについて解説した上で、オンプレミスとの違いを紹介します。

クラウドサーバーとは

クラウドサーバーとは、インターネット上のクラウド環境に構築された仮想サーバーのことです。コンピューティング能力、データストレージ、ネットワーク機能などのITリソースを、実際の物理的な制約から解放し、仮想環境として提供します。

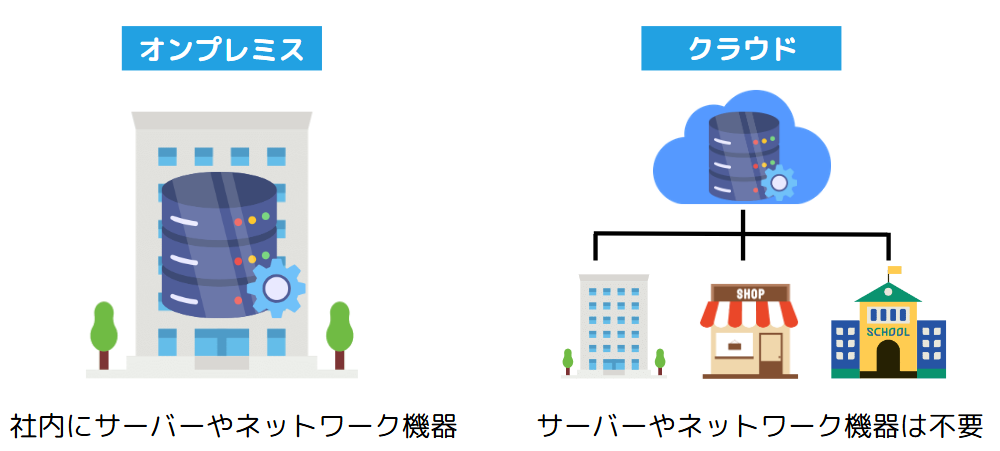

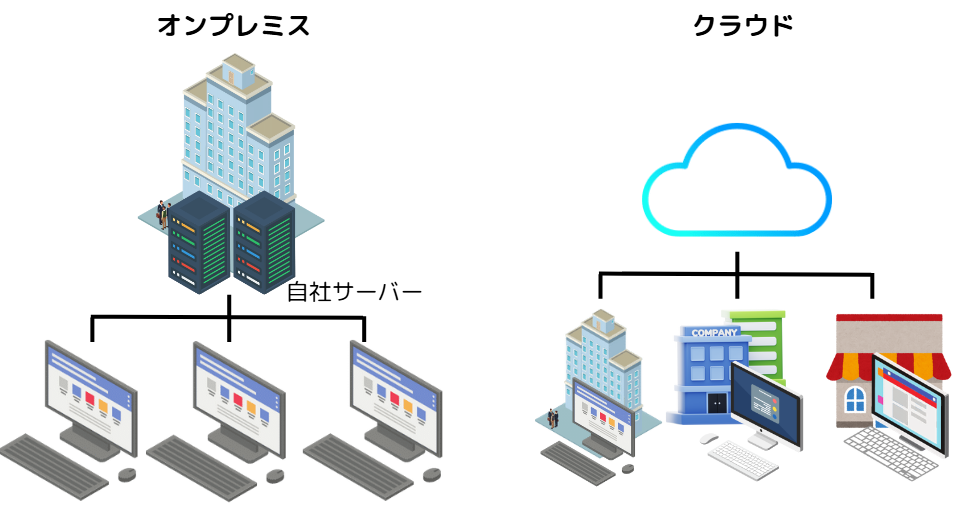

物理的なサーバーを設置しなければならない「オンプレミス型」と異なり、専用のハードウェアを自社で購入・設置・管理する必要がなく、インターネットを通じて利用します。

クラウドサーバーには以下のような特徴があります。

| ・インターネット接続環境とアカウントさえあれば、24時間サーバーにアクセス可能 ・社内に限らず、リモートアクセス可能 ・必要に応じてリソースを柔軟に追加・削除できる拡張性 ・利用者は、必要なときに必要な分だけリソースを利用し、使った分だけ料金を支払う「従量課金制」が一般的  |

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進やリモートワークの普及に伴い、自社専用のサーバーではなくクラウドサーバーを導入する企業が増えています。

オンプレミスとクラウドの違い

オンプレミス(on-premises)とは、サーバーやソフトウェアなどのシステムを自社内に設置して運用する従来型の形態を指します。一方、クラウドは、それらをインターネットを介してサービスとして利用する形態です。

両者には以下のような違いがあります。

| オンプレミス | クラウド | |

| 設備投資と管理責任 | ・大型のサーバー用機材を購入し、自社に設置 ・維持管理の手間やコストがかかり、負担大 | ・サーバー用機材の準備や維持、管理はすべてクラウド事業者が行う |

| 費用構造 | ・初期投資(CAPEX)が大きい ・定期的な更新費用も必要 | ・初期投資は少ない(初期費用ゼロのサービスが多い)・利用料(OPEX)を支払う |

| 拡張性と柔軟性 | ・拡張時に追加機器の購入・設置が必要 ・時間とコストがかかる | ・必要に応じて迅速にリソースを拡張・縮小可能 ・拡張分、利用料が増す |

| アクセス性 | ・社外からアクセスする場合、VPN環境の整備が必要 | ・インターネット環境が整っていれば、どこからでも接続可能 |

| 保守・運用管理 | ・自社または委託先で対応する必要 | ・自社での保守運用は不要 ・ソフトウェアや機能のアップデートを含めてベンダーにすべて任せられる |

オンプレミスとクラウドは、それぞれに長所と短所があります。企業は自社のニーズや状況に合わせて、最適な形態を選択することが重要です。

以下では、クラウドの導入について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

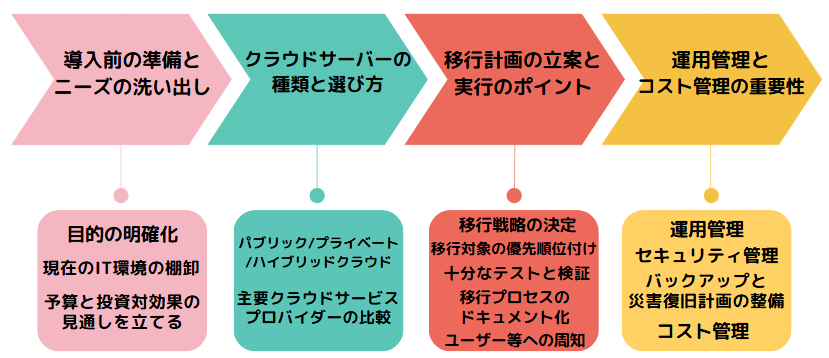

クラウドサーバー構築~運用のステップとポイント 【チェックリスト付き】

ここでは、クラウドサーバーを構築から運用の手順とそれぞれのポイントを解説します。

クラウドサーバー構築を始める準備状況や構築後の運用管理のチェックリストもありますので、ぜひ活用してください。

導入前の準備とニーズの洗い出し

クラウドサーバーの導入を成功させるためには、事前の綿密な準備と明確なニーズの把握が重要です。

目的の明確化

まず重要なのは、クラウド移行の目的を明確にすることです。

例えば以下のような目的が考えられるでしょう。

| ・コスト削減 ・ビジネスの俊敏性向上 ・セキュリティ強化 ・事業継続性の確保 |

目的を明確にすることで、適切なクラウドサービスの選定や構成の決定、投資対効果の測定が可能になります。

現在のIT環境の棚卸

次に、現在のIT環境の棚卸しを行います。

| 既存のシステムやアプリケーション、データベースなどのインベントリを作成 | ・それぞれの依存関係や特性を把握 ・特に、レガシーシステムや特殊なハードウェア要件を持つシステムは、クラウド移行の際に課題となる可能性があるため重要 |

| 自社のITスキルと能力 | ・クラウド型はベンダーにすべて任せられるが、一定の管理やモニタリングは必要 ・社内の技術力によっては外部パートナーとの連携体制を検討 |

| セキュリティとコンプライアンス要件を明確化 | ・取り扱うデータの種類や量、適用される法規制や業界標準などを特定 ・個人情報や機密情報を扱う場合は、データの保存場所や暗号化、アクセス制御などに関する詳細な要件を定義 |

予算と投資対効果の見通しを立てる

最後に、予算と投資対効果の見通しを立てます。

クラウドサーバーは従来のオンプレミス環境と比較して初期投資は少なくて済みますが、継続的なランニングコストが発生します。長期的な総所有コスト(TCO)を試算し、コスト削減や業務効率化などの具体的なメリットと照らし合わせて、投資の妥当性を評価しましょう。

クラウドサーバーの種類と選び方

次に、クラウドサーバーの種類と、クラウドサービスプロバイダーの選び方を解説します。

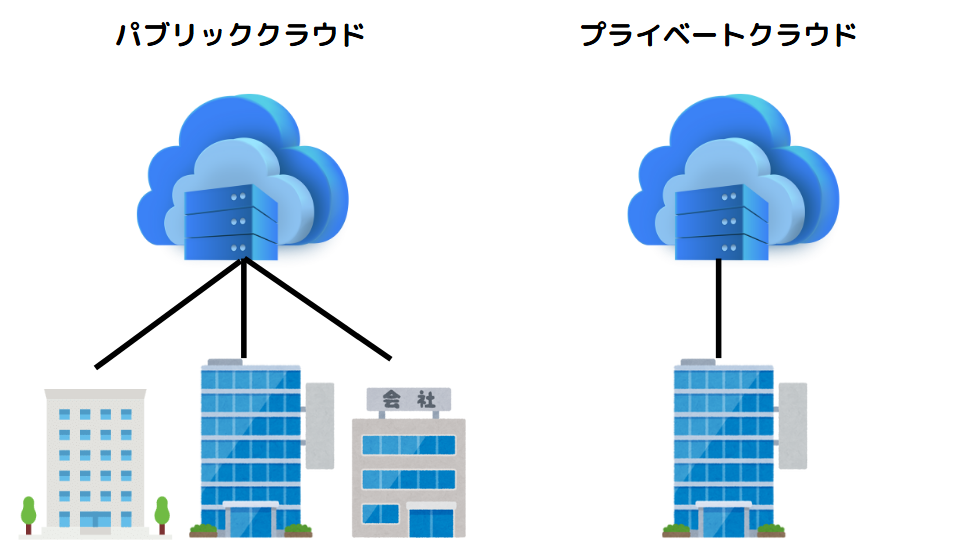

パブリック・プライベート・ハイブリッドクラウド

クラウドサーバーは、利用形態によって大きく3つのタイプに分類されます。それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合ったタイプを選択することが重要です。

【パブリッククラウド】

最も一般的なクラウドサービスの形態です。クラウドプロバイダーが所有・運営するインフラを、複数の企業や個人ユーザーが共有して利用します。Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform (GCP)などの大手プロバイダーが提供するサービスがこれに該当します。

パブリッククラウドのメリットは以下の通りです。

| ・比較的低コストでサービスを利用可能 ・迅速に導入可能・必要に応じてリソースを柔軟に増減できる |

一方で、インフラを共有するため、セキュリティやコンプライアンスの観点から懸念が生じる場合もあります。

【プライベートクラウド】

単一の組織専用に構築されたクラウドです。自社データセンター内に構築するケースと、クラウドプロバイダーが専用環境を提供するケースがあります。

プライベートクラウドは、医療機関や金融機関など、厳格なセキュリティやコンプライアンス要件がある業界で特に重視されます。

プライベートクラウドのメリットは以下の通りです。

| ・データやシステムの完全な管理が可能 ・セキュリティポリシーを細かく設定できる ・カスタマイズ性が高い |

一方で、パブリッククラウドと比較すると初期投資やランニングコストが高くなる傾向があります。

【ハイブリッドクラウド】

パブリッククラウドとプライベートクラウド、あるいはオンプレミス環境を組み合わせた形態です。

重要なデータやコアシステムはプライベート環境で保護しつつ、変動の大きいワークロードや一時的なリソース需要にはパブリッククラウドを活用するといった使い分けが可能になります。

例えば以下のようなケースに、ハイブリッドクラウドは適しています。

| ・既存のシステム資産を活かしながら段階的にクラウド移行を進めたい企業 ・機密データの取り扱いに配慮しつつもクラウドの柔軟性を活用したい企業 |

一方で、異なる環境間の連携や一元管理には技術的な課題もあり、適切な設計と運用が求められます。

これらのクラウドタイプは、それぞれ長所と短所があります。企業は自社のセキュリティ要件、コスト制約、既存システムとの統合ニーズなどを考慮し、最適な選択をする必要があります。

主要クラウドサービスプロバイダーの比較

クラウドサーバーを選ぶ際には、主要なプロバイダーの特徴や強みを理解し、自社のニーズに合ったサービスを選択することが重要です。ここでは、代表的なクラウドサービスプロバイダーの特徴を比較します。

| Amazon Web Services (AWS) | ・世界トップシェア ・最も幅広いサービスラインナップ ・グローバルな展開と安定したサービス品質 ・ほぼすべてのユースケースに対応できる柔軟性 |

| Microsoft Azure | ・Windowsベースのシステムとの親和性が高い ・既存のシステムや端末を大きく変えることなくオンプレミスで運用していたサーバーをクラウド移行させることができる ・クラウドとオンプレミスを連携させた業務を行いやすい ・Office 365やDynamics 365などのMicrosoft製品との連携が容易 |

| Google Cloud Platform (GCP) | ・大規模データ処理や機械学習、AIなどの先進的な技術領域に強み ・Googleが自社サービスで培った技術基盤を活かしたサービスを提供 ・データ分析や研究開発分野で特に評価されている ・コンテナ技術やKubernetesなどのオープンソース技術との親和性も高い |

| IBM Cloud | ・AIや機械学習を用いた、高度でセキュアなデータ活用に向いている ・金融や医療などの規制の厳しい業界向けの機能が充実 ・既存システムとの連携にも対応 |

ほかにも、国内プロバイダーとして、さくらインターネットや日本電信電話(NTT)グループのサービスなどがあります。日本語サポートの充実や国内データセンターの利用による低遅延、日本の法規制に準拠したサービス提供などが特徴です。

クラウドサービスプロバイダーを選定する際は、以下の要素を考慮することが重要です。

| コストパフォーマンス | ・料金体系は各プロバイダーで異なり、従量課金や定額制、割引プログラムなど様々な選択肢がある |

| サービスの種類と充実度 | ・基本的なIaaSだけでなく、PaaS、SaaSといった高次のサービスや、特定用途向けの特化型サービスの有無も確認 ・将来的な拡張性を考慮することが重要 |

| 技術サポートと障害対応 | ・業務クリティカルなシステムでは、24時間365日の監視体制や迅速な障害対応が不可欠 |

| 地理的な展開 | ・データの所在地が重要な場合は、利用可能なリージョン(データセンターの所在地)をよく確認する |

| セキュリティとコンプライアンス | ・各種認証取得状況や、業界固有の規制への対応状況を確認する ・個人情報や機密データを扱う場合は特に重要 |

自社の技術スタックとの親和性、予算、セキュリティ要件などを総合的に評価し、最適なクラウドサービスプロバイダーを選択することが成功の鍵となります。

クラウドサーバー構築準備チェックリスト

ここで一度、自社がクラウドサーバー構築の準備が整っているか、チェックリストで確認してみましょう。

| チェック | 項目 | 内容・確認ポイント |

| 目的は明確ですか? | コスト削減、BCP(事業継続計画)、DX推進など、導入の狙いが具体化されているか | |

| クラウドに適していないレガシーシステムはありませんか? | 古いシステムや特殊要件によりクラウド化が難しい部分を把握しているか | |

| 利用データの機密性と保存場所を把握していますか? | 個人情報や機密データの有無、保存先(国内・国外)などを確認済みか | |

| 自社のITスキルで運用は可能ですか? | 運用・監視・保守に対応できるスキル・体制が社内にあるか(または外部支援を想定しているか) | |

| パブリック/プライベート/ハイブリッドの最適な構成は検討済みですか? | 自社にとって適切なクラウド構成を選定・比較した上で判断しているか |

実際にチェックを入れて確認したい場合や社内の多くの人に意見を聞きたい場合は、以下のGoogleスプレッドシート版チェックリストを活用してください。

移行計画の立案と実行のポイント

クラウドサーバーへの移行は、単なる技術的な作業ではなく、ビジネスプロセスや組織文化にも影響を与える重要なプロジェクトです。成功のためには、綿密な計画と適切な実行管理が欠かせません。

移行戦略の決定

まず、移行戦略を決定します。

主な戦略としては以下のようなアプローチがあります。

| リホスト(Lift and Shift) |  ・既存のアプリケーションをほぼそのままクラウド環境に移行する手法 ・最も迅速な移行が可能・クラウドのメリットを最大化できない場合もある |

| リプラットフォーム |  ・一部の修正を加えてクラウド環境に最適化する手法 ・クラウドの利点を活かしつつ、大規模な再開発を避けられる |

| リファクタリング/リアーキテクト |  ・アプリケーションを根本から作り直し、クラウドネイティブな設計に変更する手法 ・最大の効果が得られるが、コストと時間がかかる |

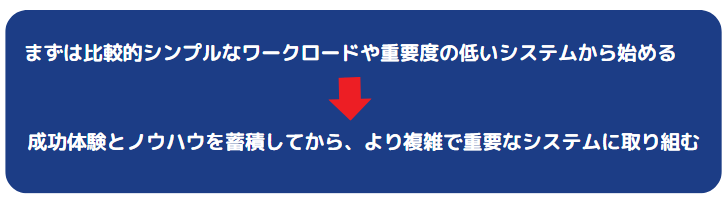

移行対象の優先順位付け

移行する対象を優先順位付けすることも重要です。

一般的には、以下のような順序でクラウド化を進めます。

十分なテストと検証

実際の業務システムの移行には十分なテストと検証が必要です。本番環境への移行前には、開発環境やステージング環境での十分な検証を行い、パフォーマンスやセキュリティ、機能面での問題がないことを確認しましょう。

移行の際には、データの整合性と可用性を確保することが最優先事項です。

データ損失や長時間のサービス停止を避けるため、適切なバックアップ戦略と切り替え計画を立案し、必要に応じて段階的な移行や並行運用期間を設けることも検討しましょう。

移行プロセスのドキュメント化

移行プロセスのドキュメント化も忘れてはなりません。

以下のような記録を残すことで、将来の運用や追加開発、トラブル対応がスムーズになります。

| ・設定情報 ・アーキテクチャ図 ・トラブルシューティングの記録 |

ユーザー等への周知

最後に、ユーザーや関係者へのトレーニングと周知も重要です。

新しい環境での操作方法や変更点について、事前に十分な教育を行うことで、移行後の混乱を最小限にすることができます。

運用管理とコスト管理の重要性

クラウドサーバーへの移行が完了した後も、効果的な運用管理とコスト管理が不可欠です。これらを適切に行うことで、クラウド導入の効果を最大化し、予期せぬ問題やコスト増大を防ぐことができます。

運用管理

運用管理の面では、クラウド環境のモニタリングとパフォーマンス最適化が重要です。

多くのクラウドプロバイダーは詳細なモニタリングツールを提供しています。以下のような指標を常に監視し、ボトルネックや異常を早期に発見する体制を整えましょう。

| ・CPU使用率 ・メモリ消費 ・ネットワークトラフィック ・ディスクI/O |

セキュリティ管理

セキュリティ管理も継続的な取り組みが必要です。

クラウド事業者に任せることができるため、専門的な知識がなくても高いレベルでセキュリティを実施できますが、例えば以下については利用者側の責任となります。

| ・アクセス権限の適切な設定 ・定期的なセキュリティレビュー ・脆弱性対応 |

セキュリティポリシーの遵守状況を定期的に確認し、必要に応じて改善を図りましょう。

バックアップと災害復旧計画の整備

バックアップと災害復旧計画の整備も欠かせません。

重要なデータやシステムは定期的にバックアップを取得し、障害発生時に迅速に復旧できる体制を整えることが重要です。

クラウドプロバイダーが提供するバックアップサービスやスナップショット機能を活用し、データ損失のリスクを最小化しましょう。

コスト管理

コスト管理のポイントは、以下の5点です。

| ・料金体系の理解 ・不要なリソースの削除 ・自動スケーリング機能の活用 ・用途に応じた料金プランの活用 ・コスト分析ツールによる定期的な支出レビュー |

クラウドサーバー料金は、従量課金制や、月額制などさまざまです。転送料金の有無も含めて料金体系をきちんと把握した上でサービスを利用しなければ、いつの間にか多額の料金がかかってしまう事態にもなりかねません。

また、不要なリソースの特定と削除も定期的に行いましょう。例えば以下のようなものが放置されると、無駄なコストが継続して発生してしまいます。

| ・テスト用に作成したインスタンス ・使用されなくなった旧システムのリソース |

クラウドサーバーは、アクセス数などに応じて柔軟に利用状況を変更することも簡単です。特に需要の変動が大きい場合は、自動スケーリング機能を活用して、必要なときだけリソースを増強する仕組みを導入することで、コスト効率を高めることができます。

さらに、以下のような用途に応じた料金プランの活用やプロバイダーが提供するコスト分析ツールによる定期的な支出レビューを行い、長期的なコスト最適化を図りましょう。

| リザーブドインスタンス | 事前予約による割引 |

| スポットインスタンス | 余剰リソースの低価格提供 |

複雑なクラウドサーバー構築を成功させるためには、専門知識と経験を持つパートナーの存在が大きな助けとなります。

株式会社テクノプロは、クラウドサーバー構築・移行の豊富な実績と専門知識を持ち、お客様のビジネスニーズに合わせた最適なクラウドソリューションを提供しています。ぜひご相談ください。

クラウドサーバー構築後 運用管理チェックリスト

クラウドサーバーは構築して終わりではなく、適切な運用管理が重要です。

以下のチェックシートでクラウドサーバーの運用管理体制を確認しましょう。

| チェック | チェック項目 | 内容・確認ポイント |

| モニタリング体制は整っていますか? | CPU使用率、メモリ、ネットワーク、ディスクI/OなどをCloudWatchなどで監視しているか | |

| アクセス権限は適切に設定されていますか? | IAMポリシーやロール設定により、最小権限でアクセスを制御しているか | |

| バックアップとリストア手順は確立されていますか? | 定期的な自動バックアップと復旧手順が実装・検証されているか | |

| セキュリティパッチやアップデートの運用ルールはありますか? | OSやミドルウェアの脆弱性に対応する定期更新の仕組みがあるか | |

| コスト管理ツールは活用されていますか? | Cost Explorerや請求アラートでコストを可視化・最適化しているか | |

| 障害対応フローは明文化されていますか? | アラート発報後のエスカレーションや復旧対応がチーム内で共有されているか | |

| ドキュメント・設定情報は整理されていますか? | 構成図、操作マニュアル、パラメータ情報が一元管理されているか |

実際にチェックを入れて確認したい場合や社内の多くの人に意見を聞きたい場合は、以下のGoogleスプレッドシート版チェックリストを活用してください。

以下の記事では、クラウド以降サービスについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

クラウドサーバーを構築するメリット

クラウドサーバーの導入は、多くの企業にとって様々なメリットをもたらします。この章では、クラウドサーバーを構築・利用することによる主要なメリットを詳しく解説します。

初期投資の削減と予測可能なコスト構造

クラウドサーバーを構築する大きなメリットのひとつは、初期投資の大幅な削減です。

ランニングコストは、オンプレミスではハードウェアの更新の有無によって大きく左右されていましたが、クラウドであればある程度安定した利用料で予算管理しやすいというメリットがあります。

こうした予測可能性は、特に中小企業やスタートアップにとって大きな利点です。

| 初期投資 | ランニングコスト | |

| オンプレミス | サーバー、ハードウェア、ネットワーク機器、冷却設備、電源設備などへの多額の初期投資が必要 | ハードウェアの更新が必要なため、出費に波がある |

| クラウド | 一般的に初期費用は無料 | 月額や年額の利用料なので、予算管理しやすい |

柔軟な拡張性とビジネス成長への対応

クラウドサーバーの重要なメリットの一つは、ビジネスの成長や変化に合わせて柔軟にリソースを調整できる点です。

| 種類 | リソース調整の方法 |

| オンプレミス | ・将来の成長を見越して過剰スペックのサーバーを導入 ・変化に合わせた設備更新 |

| クラウド | ・現時点でのニーズに合わせたリソース利用が可能 |

以下のようなビジネスのあらゆる状況にいち早く対応できる拡張性の高さは、クラウドサーバーをおすすめできる大きな理由の1つと言えます。

| ・時期、タイミングによりアクセス数に増減がある ・管理すべきファイル容量が大幅に増えた ・新しい機能を取り入れたい ・必要な時に必要な分だけ利用したい |

運用管理の負担軽減とコア業務への集中

クラウド型のサーバーは自社で保守運用をする必要がなく、サーバー運用の知識をもつ社員がいなくても導入できます。

| 種類 | 運用管理の負担 |

| オンプレミス | ・インフラの運用管理、ソフトウェアや機能のアップデート、トラブル対応などすべて自社で対応 |

| クラウド | ・インフラの運用管理に関わる多くの作業をプロバイダー側が担当 ・ソフトウェアや機能のアップデートを含めてベンダーにすべて任せられる ・トラブルにもベンダーが対応可能 |

オンプレミス型で運用や管理を担当していた人材も、クラウド化することで負担が軽減し、より戦略的な活動へとシフトできます。

場所と端末を選ばない柔軟な働き方の実現

クラウドサーバーは、サーバー上に資料を保管しておけば、スマートフォンやタブレット端末からも作業でき、出先でも仕事ができます。

| 種類 | リモートワークやテレワークのしやすさ |

| オンプレミス | ・社外から社内サーバーにアクセスするため、外部からの不正アクセスを防ぐプライベートネット回線の「VPN」を利用 ・VPNは接続環境を整えるために専用のルーターの選定や購入など、手間とコストがかかる |

| クラウド | ・インターネット接続環境があればどこからでもアクセス可能 |

クラウドサーバーの構築により、グローバルに分散したチームの協働やワークライフバランスの向上にも大きく貢献します。

高度なセキュリティと事業継続性の強化

クラウドサーバーを構築すれば、専門プロバイダーによる高度なセキュリティ対策を享受できます。

また、クラウドサーバーは大規模障害が発生した際にもサーバーダウンが起こりにくいという特徴があります。

| 種類 | セキュリティ対策 | 障害対応 |

| オンプレミス | ・自社ですべて行うため、専門知識と技術のある人材が必要 | ・クラウドと同様の対策を自社で行おうとすると、高額なコストがかかる |

| クラウド | ・中小企業が独自に実現するには難しい高度なセキュリティ対策を導入可能 | ・複数のサーバーでデータを管理しているため、いずれかのサーバーで障害が発生したとしても別のサーバーで補うことができる ・地理的に分散されたデータセンターにデータを保存することで、局所的な災害が発生しても事業を継続できる可能性が高い |

このような冗長性は、オンプレミス環境で実現するには高額なコストがかかりますが、クラウドサーバーでは比較的低コストで実現可能です。

最新技術へのアクセスと競争力の維持

クラウドプロバイダーは常に最新の技術やサービスを提供しています。

例えば以下のような先進技術を、専用のハードウェアや複雑な設定なしに利用可能です。

| ・AI ・機械学習 ・ビッグデータ分析 ・IoT |

企業は自社の規模やIT予算に関わらず、最新のテクノロジーを活用できます。技術的な障壁が低くなることで、スタートアップや中小企業も大企業と同じIT基盤を活用した競争が可能になり、ビジネス全体のイノベーションが加速します。

協働とコミュニケーションの強化

クラウドサーバーは、チーム間の情報共有と協働を容易にします。

サービスによっては、クラウドサーバーを介して業務に必要なファイルをチームで共有したり共同編集したりもできます。データをメールなどで都度やり取りするよりも、業務効率が大幅にアップするでしょう。

クラウドサーバーを構築するデメリットや注意点と対策方法

クラウドサーバーにはいくつかのデメリットや注意すべき点もありますが、適切な計画と対策によって大幅に軽減できます。

この章では、クラウドサーバー導入の際に考慮すべきデメリットと、それらを軽減するための対策について解説します。

インターネット接続への依存性

クラウドサーバーの最も基本的なデメリットは、インターネット接続に依存していることです。接続が不安定になったり、切断されたりすると、クラウド上のサービスやデータにアクセスできなくなる可能性があります。

特に重要な業務システムをクラウドで運用している場合、この依存性はビジネスリスクになり、以下のような対策を検討する必要があります。

| ・信頼性の高いインターネット接続を確保 ・冗長構成(複数のプロバイダーやアクセス経路)を検討 ・適切なオフラインモードの実装やローカルキャッシュの活用を検討 ・重要度の特に高いシステムは、ハイブリッド構成(※)を検討 |

※ハイブリッド構成:オンプレミス環境とクラウド環境を組み合わせた構成

セキュリティとプライバシーへの懸念

クラウドサーバーでは、データが自社の物理的な管理下にないことから、セキュリティやプライバシーに関する懸念が生じます。

インターネットを介する以上、セキュリティ面において安全と断ずることはできません。サービス企業側のヒューマンエラーや外部からの不正アクセスで、情報流出のリスクもあります。

これらに対して、以下のような対策が考えられます。

| ・信頼性と実績のあるクラウドプロバイダーを選定 ・セキュリティ認証(ISO 27001、SOC 2など)を確認 ・データの暗号化(保存時と転送時の両方)を徹底 ・厳格なアクセス制御を実装 ・セキュリティ監査やペネトレーションテストを定期的に実施し、脆弱性を早期に発見・対処 ・重要度の特に高い機密データについては、オンプレミス環境での保持や、高度なセキュリティ機能を持つプライベートクラウド(※)の利用を検討 |

※プライベートクラウド:特定の組織専用に構築・運用されるクラウド環境

コスト管理の複雑さとコスト増大のリスク

クラウドサーバーは初期投資が少ない反面、長期的には予想以上のコストがかかる可能性があります。

例えば以下のような場合、月額コストが高くなる可能性があります。

| ・不要なリソースの放置 ・オートスケーリングでインスタンス数が想定以上に増加 ・想定以上のアクセス集中 ・AWS外へのデータ転送量が多い ・必要以上のリソースを選びすぎている ・膨大なデータを扱っている |

クラウドは、課金することで容量は増やせますが、その分月額のコストがかかります。また、複雑な料金体系や見えにくいコスト(データ転送料金など)により、予算管理が難しくなることもあります。

対策として、以下が考えられます。

| ・クラウド利用状況を常に監視し、未使用・過剰なリソースを特定、最適化する ・リザーブドインスタンス(事前予約による割引)などのコスト削減オプションを積極的に活用 ・詳細なコスト分析とレポートを定期的に行い、異常な支出パターンを早期に発見する ・自動スケーリングや使用制限などのメカニズムを実装 ・長期的な総所有コスト(TCO)を定期的に再評価し、必要に応じてクラウド戦略を調整する |

ベンダーロックインのリスク

クラウドサービスは、プロバイダーの独自技術や機能に依存することで将来的な移行が困難になる「ベンダーロックイン」のリスクがあります。プロバイダーの料金改定や機能変更、最悪の場合サービス終了などに柔軟に対応できなくなる可能性があり、注意が必要です。

以下のような対策が考えられます。

| ・クラウドサーバーでもオープンな標準技術(Docker、Kubernetes等)の採用が進んでいるため、これらを活用する ・複数のプロバイダーで同様に動作するような設計を心がける ・重要なデータやアプリケーションは、定期的なエクスポートや代替環境での動作確認を行い、移行可能性を確保する ・マルチクラウド戦略を検討し、重要なワークロードを複数のプロバイダーに分散させる |

パフォーマンスとレイテンシの問題

クラウドサーバーでは、物理的な距離やネットワーク条件によって、パフォーマンスやレスポンス時間(レイテンシ)に影響が出ることがあります。

特に大容量データの処理や低レイテンシが求められるアプリケーションでは、オンプレミス環境と比較して不利になる場合があります。

以下のような対策が考えられます。

| ・地理的に近いリージョン(データセンター)を選択し、物理的な距離によるレイテンシを最小化する ・CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)を活用して、静的コンテンツの配信を最適化 ・キャッシュ戦略を適切に実装し、繰り返しアクセスされるデータの応答速度を向上させる ・クラウドネイティブな設計パターンを採用し、マイクロサービスアーキテクチャなどの手法でパフォーマンスを最適化 ・特に厳しいパフォーマンス要件がある処理については、エッジコンピューティングやオンプレミス環境との併用を検討 |

運用スキルと内部知識の課題

クラウドサーバーは導入から運用に至るまですべて自社で行う必要があり、担当者はクラウドのサービスを活用できるだけの知識が求められます。

これらのスキルを持つ人材の確保や育成が困難な場合、クラウドのメリットを十分に活かせない可能性があります。

以下のような対策が考えられます。

| ・計画的な社内トレーニングプログラムを実施し、IT部門のクラウドスキルを向上させる ・クラウドプロバイダーやパートナー企業が提供する教育リソースや認定プログラムを活用 ・移行初期段階では、経験豊富な外部コンサルタントやマネージドサービスプロバイダーの支援を活用する ・自動化ツールやマネージドサービスを積極的に活用し、運用の複雑さを軽減する ・知識の社内共有と文書化を徹底し、特定の担当者への依存を減らす |

データ所在地とコンプライアンスの課題

クラウドサーバーでは、データが物理的にどこに保存されるかが明確でない場合があり、特定の業界や地域の規制要件に対応する上で課題となることがあります。

個人情報保護法やGDPRなどのデータプライバシー法制に対応するためには、データの所在地を明確に管理する必要があります。

以下のような対策が考えられます。

| ・適用される法規制を十分に理解し、コンプライアンス要件を明確にする ・データ所在地(リージョン)を指定できるクラウドサービスを選択する ・データの分類ポリシーを確立し、機密度に応じた適切な保存場所を選定 ・定期的なコンプライアンス監査を実施し、法的要件への継続的な適合を確認 ・業界固有の規制がある場合は、その業界向けに最適化されたクラウドサービスや認証を持つプロバイダーを検討 |

インターネット障害時の事業継続性

クラウドサーバーはインターネットに依存しているため、大規模なネットワーク障害や、プロバイダー側のシステム障害が発生した場合、業務が停止するリスクがあります。

クラウドサーバーは基本的に大規模障害に強いとされていますが、それでも絶対に障害が発生しないわけではありません。障害発生時の対策も必要です。

以下のような対策が考えられます。

| ・重要なビジネスプロセスは、オフライン運用手順やバックアップ計画を整備する ・複数のリージョンやアベイラビリティゾーンを活用した冗長構成を採用 ・主要なクラウドプロバイダーの障害履歴と対応実績を評価し、信頼性の高いサービスを選択する ・重要度の特に高いシステムについては、マルチクラウド戦略や、クラウドとオンプレミスのハイブリッド構成を検討 ・定期的な災害復旧訓練を実施し、障害発生時の対応プロセスを確立・検証する |

まとめ

本記事では、クラウドサーバー構築の基本知識から導入ステップ、メリット・デメリットまで、企業導入のために必要な情報を網羅的に解説しました。

クラウドサーバーの構築支援なら、国内25,000人以上(※1)の技術者を擁し、大手企業を中心に2,555社との取引実績(※2)を持つ株式会社テクノプロにお任せください。最適な運用設計から監視・障害対応・コスト最適化まで、一括して任せることができます。

※1:2024年6月末時点

※2:(株)テクノプロ及び(株)テクノプロ・コンストラクション 2024年6月末時点

監修者

テクノプロ・ホールディングス株式会社

チーフマネージャー

中島 健治

2001年入社

ITエンジニアとして25年のキャリアを持ち、チーフマネージャーとしてテクノプロ・エンジニアリング社にて金融・商社・製造業など多業界でのインフラ基盤構築に従事してきた。2008年から2024年まで、オンプレミス環境でのストレージ・サーバ統合基盤の設計・構築を手掛け、特に生成AI・データ利活用分野のソリューション開発実績が評価されている。現在は技術知見を活かしたマーケティング戦略を推進している。