監修者

テクノプロ・ホールディングス株式会社

チーフマネージャー

中島 健治

2001年入社

ITエンジニアとして25年のキャリアを持ち、チーフマネージャーとしてテクノプロ・エンジニアリング社にて金融・商社・製造業など多業界でのインフラ基盤構築に従事してきた。2008年から2024年まで、オンプレミス環境でのストレージ・サーバ統合基盤の設計・構築を手掛け、特に生成AI・データ利活用分野のソリューション開発実績が評価されている。現在は技術知見を活かしたマーケティング戦略を推進している。

クラウド技術の進化に伴い、企業のITインフラの構築方法が大きく変化しています。従来のオンプレミス型システムからクラウドベースのサービスへと移行する企業が増加しており、クラウド導入は今やビジネスの競争力を高める重要な要素となっています。

本記事では、クラウド導入の基本からメリット・デメリット、導入の進め方までを徹底解説します。

クラウドの導入は多くの企業にとって重要な課題ですが、専門知識や経験を持つ人材の確保が大きな障壁となることがあります。

クラウドの導入や運用、社内IT人材の育成は、国内25,000人以上(※1)の技術者を擁し、大手企業を中心に2,555社との取引実績(※2)を持つ株式会社テクノプロにご相談ください。

※1:2024年6月末時点

※2:(株)テクノプロ及び(株)テクノプロ・コンストラクション 2024年6月末時点

クラウド導入とは?【ダウンロードできるチェックリスト付き】

ここではクラウド導入について、概要やオンプレミスとの違い等を解説します。

クラウド導入とは?

クラウド導入とは、自社でサーバーやシステムを保有・運用せず、インターネット経由でクラウドサービス(AWS、Azure、Google Cloudなど)を利用することです。

必要なときに必要なだけリソースを使えるため、初期費用の削減や運用の効率化、スピード感のあるシステム構築が可能になります。近年では、柔軟性や災害対策の観点からも、多くの企業がクラウド導入を進めています。

クラウドとオンプレミスとの違いとは?

オンプレミスとは、自社でサーバーやハードウェアを所有し、運用・管理を行う方式です。

これに対し、クラウドは外部のデータセンターにリソースを預けることで、初期投資を抑えつつ、迅速なスケーラビリティと高い柔軟性を享受できます。

| オンプレミス | クラウド | |

イメージ |  |  |

| リソースの調達と管理方法 | ・設備投資として購入 ・自社で全てを管理 | ・設備を購入する必要なし ・基盤管理はクラウドベンダー側 |

| 拡張性と柔軟性 | ・リソース拡張に物理的な制約あり ・拡張には時間がかかる | ・数分でグローバル展開が可能な リソースを追加 ・削減可能 |

| 運用面 | ・ハードウェア保守からセキュリティ対策まで全てを自社で実施 | ・物理インフラの管理は クラウド側で担うため、 導入企業の運用負担が軽減される |

オンプレミスは長期的なコストが高く、メンテナンスの手間がかかる一方で、クラウドはこれらの課題を解決します。

以下の記事では、オンプレからクラウドへの移行について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

クラウド導入が進む時代的背景

デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速や、リモートワークの普及などがクラウド導入を後押ししています。

企業は効率的かつ柔軟にITリソースを活用したいと考えており、クラウドはそのニーズに応える最適な選択肢となっています。

膨大なデータの保存やサイバーセキュリティの強化が求められる中で、クラウドサービスの重要性はますます高まっています。

適しているのはクラウド導入?オンプレミス?チェックリストで比較【ダウンロードもできる!】

ここでは、クラウドの導入とオンプレミスのどちらが適しているのかを確認します。

それぞれの項目について、自社は「クラウドが適しているケース」「オンプレミスが適しているケース」のどちらに近いのかチェックしてみましょう。

| クラウドが適しているケース | オンプレミスが適しているケース | |||

| 初期コスト | 初期投資を抑えたい (従量課金でスモールスタート) | 長期運用で初期投資を回収する見込みがある | ||

| システムの柔軟性 | 短期間で拡張・縮小したい/トラフィックが変動する | 安定した負荷・構成で長期間運用される | ||

| 運用リソース | 自社にインフラ管理の人材・ノウハウが不足している | ITインフラ運用に強い専任チームがある | ||

| セキュリティ要件 | 標準的なセキュリティ要件 | 業界規制や社内ルールで物理的に自社管理が求められる | ||

| 法規制・データ主権 | 特別な法的制限がない/海外リージョン利用も可 | 国内データ保管や特定業界規制(金融・医療など)がある | ||

| 導入スピード | 迅速に環境を構築・展開したい | 時間をかけても自社仕様に最適化したい | ||

| バックアップ/冗長化 | 標準機能で容易に実装可能 | 自社で冗長構成を細かく制御したい | ||

| サービス提供先 | 世界中・広域への配信が必要 | 社内ネットワーク内や特定拠点のみ | ||

| IT資産として保有したいか | IT資産として持たず経費扱いにしたい(OPEX) | IT資産として保有し固定資産計上したい(CAPEX) | ||

実際にチェックを入れて確認したい場合や社内の多くの人に意見を聞きたい場合は、以下のGoogleスプレッドシート版チェックリストを活用してください。

クラウド導入のメリット

初期投資の削減とスピード導入

クラウドサービスは、物理的なサーバーを購入・設置する必要がないため、初期投資を大幅に削減できます。

さらに、インフラはクラウド事業者が管理してくれるため、導入までの時間を短縮し、迅速にシステムを稼働させることができます。

スケーラビリティと柔軟性

クラウド環境では、使用するリソースを必要に応じて簡単にスケールアップまたはダウンできるため、急な需要の変化にも対応可能です。

この柔軟性により、予算や業務の変動に合わせて最適なリソースを維持できます。

運用・保守の負担軽減

クラウドサービスでは、システムの運用・保守がサービス提供者によって行われるため、企業内部の負担軽減になります。

また、システム障害や障害対応も専門のチームがサポートしてくれるため、企業側はコア業務に集中できます。

BCP・災害対策としての有効性

クラウドは、データのバックアップや分散化を簡単に行えるため、自然災害やシステム障害に備えるBCP(事業継続計画)にも効果的です。

特に災害発生時でもクラウド環境にアクセスすることで、業務を継続することが可能になります。

クラウド導入のデメリット・リスクと対策

ランニングコストの継続的発生

クラウドは使用した分だけ支払う従量課金制が多いため、長期間利用し続けると運用コストが増加する場合があります。

事前にコストを予測し、適切に管理することが重要です。

インターネット依存のリスク

クラウド環境はインターネット接続に依存しているため、ネットワーク障害が発生した場合に業務に影響を与える可能性があります。

冗長化されたインターネット接続を用意するなどの対策が求められます。

ベンダーロックインの懸念

クラウドサービスを特定のベンダーに依存することで、ベンダーロックイン(サービスの変更や移行が困難になること)のリスクが考えられます。

これを避けるためには、柔軟性のあるサービス選定やデータポータビリティの確保が必要です。

情報セキュリティ・ガバナンスの課題

クラウド上のデータは外部に保存されるため、セキュリティのリスクが高まります。

暗号化や多要素認証を導入するなど、セキュリティ対策の強化が重要です。

クラウドサービスの種類と特徴

ここでは、クラウドサービスの種類(パブリッククラウド / プライベートクラウド / ハイブリッドクラウド)について解説します。

パブリッククラウド

パブリッククラウドとは、クラウド事業者がインターネットを介して提供する共有型のクラウドサービスです。

初期費用が抑えられ、スピーディーに導入できる一方、他の利用者とリソースを共有するため、セキュリティに注意が必要です。

プライベートクラウド

プライベートクラウドは、特定の企業や組織専用に構築された外部と共有しないクラウド環境です。

セキュリティやカスタマイズ性に優れており、金融機関や医療機関など、高い機密性が求められる分野で利用されることが多いです。

ハイブリッドクラウド

ハイブリッドクラウドとは、パブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合わせて運用する形態です。

機密性の高いデータは自社内(プライベート)で管理し、一般的な処理はパブリッククラウドで行うなど、柔軟に使い分けが可能です。コスト効率とセキュリティを両立できるため、多くの企業が採用しています。

パブリッククラウド / プライベートクラウド / ハイブリッドクラウドの特徴一覧

パブリッククラウド / プライベートクラウド / ハイブリッドクラウドの特徴は以下の通りです。

| パブリッククラウド | プライベートクラウド | ハイブリッドクラウド | |

イメージ |  |  |  |

| 提供形態 | 複数ユーザーで共有 | 特定企業専用 | パブリック+ プライベートの併用 |

| 初期コスト | 低い | 高い | 中程度 (環境構築+統合コスト) |

| 運用負担 | ベンダーが管理 | 自社での運用が必要 | ベンダーと自社の両方必要 (管理の複雑さあり) |

| セキュリティ | やや低い | 高い | 高い |

| 柔軟性・拡張性 | 高い | 低〜中 (物理制約あり) | 高い |

| 主な利用企業 | スタートアップ ・中小企業 | 金融・医療など 高セキュリティを重視する企業 | 中堅〜大企業 多様な業務に対応する企業 |

| 代表的な例 | AWS, Azure, Google Cloud | 社内専用クラウド、 オンプレミス環境 | AWS+社内データセンタ、Azure Stack など |

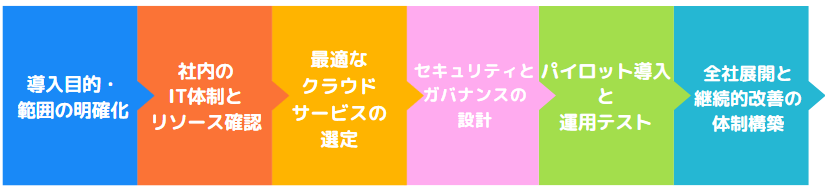

クラウド導入のステップと進め方

ここでは、クラウド導入のための手順を解説します。

導入目的・範囲の明確化

クラウド導入の最初のステップは、何よりも「なぜクラウドを導入するのか」という目的の明確化です。

例えば以下のような目的が考えられます。

| ・初期コストの削減 ・スケーラビリティの確保 ・業務のスピード向上 ・BCP(事業継続計画)の強化 ・セキュリティ向上 ・運用負荷の軽減 ・グローバル展開の加速 ・リモートワーク・ハイブリッドワークへの対応 ・イノベーションの促進 ・コストの透明化・最適化 ・DX(デジタルトランスフォーメーション)の一環 |

まず、自社がクラウドに期待する役割を定義し、その目的に対して優先順位をつけることが必要です。

目的を明確にすることで、以下のような効果が期待できます。

| ・導入の成否を判断しやすくなる ・最適なクラウド戦略を選びやすくなる ・社内の合意形成や予算確保がしやすくなる |

クラウドを導入する目的は自社の現状に合ったものであることが大切です。

目的の整理には、以下のクラウド導入検討目的整理シート(Googleドキュメント版)を活用してください。

社内のIT体制とリソース確認

自社のIT体制と保有リソースを見直すことも重要です。

クラウド導入は単に新しいツールを取り入れることではなく、既存のIT運用そのものに影響を及ぼす大きな変革です。

そのため、まずは社内のIT部門にクラウドの専門知識や経験があるかどうかを確認します。

以下のチェックシートで確認してみましょう。

【クラウド導入に向けた社員のスキルに関するチェックシート】

以下の項目について「Yes」「No」の当てはまる方にチェックを入れてください。

| Yes | No | 項目 |

| 1. IT部門・エンジニアのスキル | ||

| クラウドの基礎知識を持つメンバーがいる | ||

| インフラ構築をコードで管理する「IaC(Infrastructure as Code)」に対応できる | ||

| DevOpsやCI/CDの概念を理解・実践できる人材がいる | ||

| システム障害発生時に原因を切り分けて対応できるスキルを持つ人材がいる | ||

| 2. 運用・保守スキル | ||

| ログ監視・セキュリティ設定・バックアップ管理の経験がある | ||

| クラウド運用の「責任共有モデル」を理解している | ||

| AWS CloudWatchなどの監視ツールについての理解がある | ||

| 成果やコストに応じてリソースをチューニングできる知識がある | ||

| 3. 業務部門のITリテラシー | ||

| 自部署で使っているシステムについて把握している | ||

| 情報セキュリティやアクセス権管理について基本的な理解がある | ||

| SaaSなどのクラウド型業務ツールを日常的に使っている | ||

| 4. 組織的なスキル育成体制 | ||

| 社内でクラウド技術の研修や勉強会を定期開催している | ||

| 社員のスキルレベルを可視化・記録している仕組みがある | ||

| クラウド導入・運用に向けた社内プロジェクトチームが存在する | ||

実際にチェックを入れて確認したい場合や社内の多くの人に意見を聞きたい場合は、以下のGoogleスプレッドシート版チェックシートを活用してください。

「Yes」が7個以下の場合は、まずは教育や体制の整備から始めましょう。

教育やトレーニングにもクラウド導入サービスなどの支援を組み込むと、効率よく知識を得ることができます。

また、現在運用しているシステム資産を棚卸しし、どのシステムがクラウド移行に適しているのかを評価することも重要です。

同時に、社内のITガバナンス体制がクラウド導入に対応可能であるかを見極め、情報セキュリティや予算管理、権限設計などに関して見直しが必要な点があれば、あらかじめ改善しておくことが求められます。

最適なクラウドサービスの選定

クラウドサービスの選定においては、自社のニーズや運用体制に最適なサービスモデルを選ぶことが求められます。

| クラウドに期待すること | 選択すべきクラウドの種類 |

| 既存システムをほぼそのままクラウドへ移行したい場合 | IaaS(Infrastructure as a Service) |

| 新たにアプリケーションを構築する場合 | PaaS(Platform as a Service) |

| 特定業務を効率化したい場合 | SaaS(Software as a Service) |

どのモデルを選ぶにしても、コスト、性能、運用負荷、拡張性などの観点から各サービスを比較検討し、自社にとって最も合理的な選択を行う必要があります。

また、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)など主要ベンダーの特徴を把握することも選定のために重要です。

| Amazon Web Services(AWS) | Microsoft Azure | Google Cloud Platform(GCP) | |

| 運営会社 | Amazon | Microsoft | |

| グローバル展開 | 非常に広い (25以上のリージョン) | 広い (60以上のリージョン) | 比較的少なめ (35以上のリージョン) |

| 強み分野 | EC2(仮想サーバ)、S3(ストレージ)、豊富なサービス数 | Windows系サービスとの親和性、エンタープライズ向け機能 | データ分析、AI・機械学習(BigQuery, Vertex AI) |

| 料金体系 | 従量課金・リザーブ・スポットなど柔軟 | 従量課金・予約など | 従量課金・無料枠が充実 |

| 機械学習・AIサービス | SageMaker、Rekognitionなど | Azure Machine Learning、Cognitive Services | Vertex AI、TensorFlowとの連携 |

| 無償利用枠 | 12ヶ月+一部永年無料 | 12ヶ月+一部永年無料 | $300分の無料クレジット(12ヶ月有効) |

サービスの可用性やサポート体制も含めて選定基準を設けることが重要です。

セキュリティとガバナンスの設計

クラウド導入の成否を分ける重要な要素の1つが、セキュリティとガバナンスの設計です。

クラウドは利便性が高い反面、適切な管理がなければ情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まる可能性があります。

そのため、導入前に企業として守るべきセキュリティポリシーを明確にし、それに基づいたアクセス管理や暗号化、ログ監視などの具体策を講じる必要があります。

また、例えば以下のような項目に対して、企業の規模や業種に合わせたガバナンス設計が求められます。

| ・権限管理 ・変更履歴の追跡 ・コンプライアンスへの対応 |

クラウド環境に最適化された設計を実現するために、外部のセキュリティ専門家と連携することも非常に有効です。

パイロット導入と運用テスト

クラウドの導入は、いきなり全社的に導入するのではなく、まずは特定部門やプロジェクトにおけるパイロット導入を行うことが推奨されます。

まずは実際にクラウド環境がどのように機能するかを確認し、問題点や改善点を抽出することが目的です。

例えば、以下の点について検証します。

| ・既存のシステムとクラウド間での連携がスムーズに行えるか ・ユーザーの操作性に問題がないか ・運用中にどのような課題が発生するか |

運用テストを通じて得られたフィードバックをもとに、設定の最適化やトレーニングの強化、マニュアル整備などを行い、より実践的な準備を整えていきます。

全社展開と継続的改善の体制構築

パイロット導入での成果と課題を踏まえた上で、全社への展開を進めます。

ただし、展開は一度きりの作業ではなく、継続的な改善を伴うプロセスであるという点に注意が必要です。

導入後も、定期的なモニタリングやユーザーからのフィードバック収集を行い、システムの最適化や業務プロセスの見直しを繰り返すことが求められます。

また、クラウド技術やサービスは進化が速いため、定期的な技術調査やベンダーとの情報共有を通じて、常に最新のベストプラクティスを取り入れる体制を整備しておくことが、クラウド導入の効果を最大限に高める鍵となります。

以下の記事では、クラウド移行サービスについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

導入成功のポイントと失敗を防ぐ対策

クラウドコストの見積もりと管理手法

クラウドは初期投資を抑えられる反面、月額課金による運用コストが継続的に発生するため、導入前からの正確な見積もりと、導入後の継続的なコスト管理が非常に重要です。

年間コストの試算

まずは自社が使用するサービス内容や利用頻度に基づいて、どのような料金が発生するかを試算し、年間コストを見通す必要があります。

クラウドベンダーが提供する料金シミュレーターを活用し、複数のシナリオに基づいた試算を行うことが推奨されます。

使用量のモニタリング

導入後は定期的に使用量をモニタリングし、不要なリソースを削減することで、無駄なコストを抑える取り組みも不可欠です。

また、以下のような工夫も合わせて行うことで、継続的なコスト最適化が実現します。

| ・クラウドコスト管理ツールの導入 ・部署ごとのコスト配賦のルール化 |

失敗事例から学ぶ

多くの企業がクラウド導入に取り組む中で、残念ながら失敗に終わったケースも存在します。

失敗事例に共通するポイントからあらかじめ対策を講じておくことは、非常に有効なリスク回避策です。

よくある失敗には、以下のような例があります。

| 目的が不明確 | 目的や導入範囲が曖昧なまま進めたために、社内で混乱が生じたり、結果的に効果が実感できなかった |

| 社内ITスキルの不足 | 社内のITスキルや体制が追いつかず、支援会社への依存が過度になり、運用コントロールを失ってしまった |

| セキュリティの重要性の認識不足 | セキュリティ対策を軽視した結果、情報漏洩などのインシデントに発展した |

| 料金体制の認識不足 | 従量課金制を軽視し、使用量が想定以上に膨らんで予算オーバーになった |

| 導入範囲の判断ミス | 業務アプリを無理にクラウド移行した結果、処理速度や機能面で問題が発生した |

これらの教訓を踏まえて、導入前の計画段階で「目的の明確化」「人材育成」「セキュリティ対策の強化」などを確実に押さえておくことが、失敗を未然に防ぐための基本となります。

クラウド導入支援を利用する場合

クラウドサービスは専門知識や技術が不可欠であるため、導入成功には支援会社を活用することがおすすめです。

一方で、支援会社を利用する場合には以下のような注意点もあります。

自社の要件理解と提案力の確認

支援会社が、自社の業務内容やIT課題を正確に理解しているかが重要です。

クラウドには多様な選択肢があるため、現状と将来の運用を見据えた最適な構成を提案できる力が支援会社には求められます。ヒアリング力と技術的知見の両面を確認しましょう。

支援会社への費用の内訳と業務範囲の明確化

支援会社に支払う費用が、設計・構築・移行・テスト・導入後サポートなど、どの作業範囲を含むかを明確にすることが重要です。

後から追加費用が発生するリスクが無いよう、見積書の内容や契約範囲を細かく確認しましょう。

導入後のサポート体制を確認

支援会社によっては、導入が完了した後も設定変更や障害対応など必要に応じた継続的なサポートがあります。

支援会社がどの範囲まで対応してくれるか、窓口の有無、対応スピード、サポート時間帯などを事前に確認し、トラブル時に安心できる体制かを見極めましょう。

まとめ

クラウド導入は、企業にとって大きなメリットを提供しますが、その成功には計画的な進行とリスク管理が欠かせません。クラウド導入前にしっかりと準備し、最適なサービス選定とセキュリティ対策を講じることで、クラウドの利点を最大限に引き出すことができます。

クラウド導入は多くの企業にとって重要な課題ですが、専門知識や経験を持つ人材の確保が大きな障壁となることがあります。

クラウドの導入や運用、社内IT人材の育成は、国内25,000人以上(※1)の技術者を擁し、大手企業を中心に2,555社との取引実績(※2)を持つ株式会社テクノプロにご相談ください。

※1:2024年6月末時点

※2:(株)テクノプロ及び(株)テクノプロ・コンストラクション 2024年6月末時点

監修者

テクノプロ・ホールディングス株式会社

チーフマネージャー

中島 健治

2001年入社

ITエンジニアとして25年のキャリアを持ち、チーフマネージャーとしてテクノプロ・エンジニアリング社にて金融・商社・製造業など多業界でのインフラ基盤構築に従事してきた。2008年から2024年まで、オンプレミス環境でのストレージ・サーバ統合基盤の設計・構築を手掛け、特に生成AI・データ利活用分野のソリューション開発実績が評価されている。現在は技術知見を活かしたマーケティング戦略を推進している。