かつては多くの企業がオンプレミス型を採用していましたが、近年はクラウドを構築する企業が増加しています。

本記事では、クラウド構築について、従来のオンプレミスとの違いを明確にしつつ、メリット・デメリット、構築の手順、サービスの種類や選び方まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

クラウド構築をご検討の際は、国内に25,000人以上(※1)の技術者を擁し、大手企業を中心に2,555社との取引実績(※2)を持つ株式会社テクノプロへご相談ください。それぞれの目的に最適なクラウド環境の設計・導入をご提案いたします。

※1:2024年6月末時点

※2:(株)テクノプロおよび(株)テクノプロ・コンストラクション 2024年6月末時点

クラウド構築とは?オンプレミスとの違い

クラウド構築とは

クラウド構築とは、インターネットを通じて利用できる仮想的なITインフラやサービス(サーバー、ストレージ、ネットワークなど)を設計・設定・運用することです。

代表的なサービスにはAWS、Google Cloud、Microsoft Azureなどがありますが、例えばAWSを例に挙げると、以下のようなサービスを連携させて業務システムを稼働させます。

| – Amazon EC2(アプリケーションサーバー) – Amazon RDS(業務データベース) – Amazon VPC(仮想ネットワーク) – Amazon S3(ファイルストレージ) – AWS IAM(アクセス制御) |

また、「クラウド構築」「クラウド導入」「クラウド運用」の3つは混同されることがありますが、以下のような違いがあります。

| クラウド構築 | 仮想サーバー・ネットワーク・ストレージなどを組み合わせて、クラウド上にシステムを設計・構成する工程 |

| クラウド導入 | 構築したシステムを実際に業務に適用・展開するプロセス(データ移行・ユーザー展開などを含む) |

| クラウド運用 | 稼働中のシステムを監視・保守・バックアップし、安定稼働を維持する日常業務 |

クラウドとオンプレミスの違い

クラウドは物理的な機器を自社で持たず、インターネット経由でサービスを利用する方式であるのに対し、オンプレミス(On-Premises)は物理サーバーやネットワーク機器を自社で所有・管理する形態です。

自社でサーバーなどを所有するため自由にシステムの設計・運用ができるのがオンプレミスのメリットですが、購入や維持、管理などにコストが掛かります。

かつては多くの企業がオンプレミス型を採用していましたが、近年はクラウドへの移行が加速しています。

クラウドを構築すればインターネットを介していつでもどこでも必要な機能にアクセス可能で、サーバーやストレージ(ハードディスクなどの記憶媒体)、ネットワーク、アプリケーションなどを必要なタイミングで必要な分だけサービスとして利用できます。

また、クラウドの料金は諸々のIT環境一式をインターネットを通して提供する従量制のサービスであり、適切に管理することで無駄を省くことができます。

下表:クラウドとオンプレミスの違い

| 項目 | クラウド | オンプレミス |

|---|---|---|

|  | |

| 初期費用 | 低額または無料 (利用するサービスによる) | 高額 (サーバー、ネットワーク機器、ソフトウェアなどの購入費用) |

| 運用費用 | 低額 (利用した分だけ料金が発生する従量課金制が一般的) | 高額 (ハードウェアのメンテナンス、ソフトウェアのアップデート、電気代、人件費など) |

| 柔軟性 | 高い (リソースの追加や削除が容易で、必要に応じて柔軟に対応可能) | 低い (リソースの拡張や変更に物理的な作業が必要) |

| 可用性 | 高い (サービスプロバイダーが冗長化やバックアップなどの対策を行っているため、可用性が高い) | 自社で構築・運用するため、設定や管理に依存 |

クラウド構築のメリット

ここではクラウド構築のメリットを解説します。

コスト削減

オンプレミスの場合、繁忙期に合わせてサーバーの性能やディスクの容量などを決める必要があるため、ピークに合わせて構築すると、通常時はリソースを持て余してしまうことになります。

クラウド構築ではサーバーやネットワーク機器等のハードウェアを購入する必要がないため、初期投資がかなり抑えられます。また、クラウドサービスの料金プランは従量制が一般的なのでピークに合わせる必要がなく、無駄な費用が発生しません。

運用・管理の負担を軽減できる

オンプレミス環境では、サーバーやネットワーク機器を自社内で管理しています。

日常的なメンテナンスや障害対応、ソフトウェアのアップデートなども自社で行うため、その分の人的リソースが必要です。

一方、クラウド環境ではサーバーやストレージなどのインフラ運用・保守はクラウドサービス事業者の担当です。

利用企業はハードウェア障害やOS・ミドルウェアのアップデート、バックアップなどの作業を行う必要が無く、人的リソースを中核となる業務等に集中させることができます。

どこからでも利用可能(リモートアクセス)

オンプレミス環境ではセキュリティについて、「脅威は外部からやってくる」という考えを基本としています。

社外との境界をファイアウォールなどで防護し、社内の安全を確保します。そのため、外部からのアクセスは原則として制限されます。

社外からアクセスするにはVPNなどの仕組みが必要となり、導入や運用に手間とコストがかかります。

クラウドサービスの場合、インターネット経由で提供されるため、ユーザーは自宅や外出先、出張先など、どこからでも業務システムやデータにアクセスできます。

多くの利用者がアクセスするためセキュリティ対策が必要ですが、通信の暗号化や端末認証、データ持ち出し制限などにより安全性が確保されています。

データ共有・共同作業が容易

オンプレミスでは、社内ネットワーク上のファイルサーバーやストレージを利用するため、社外や遠隔地からのアクセスにはVPNなど追加の仕組みが必要となり、運用が煩雑です。

クラウド環境では、もともと外部からの複数アクセスを前提に構築されています。

そのため、複数人がファイルを同時に閲覧・編集でき、遠隔地や異なる拠点にいるメンバーともリアルタイムで情報共有や共同作業が可能です。

例えばGoogleドライブのように、ファイルの保存場所のURLを共有するだけで簡単にファイル共有ができます。

クラウド構築のデメリットと対策

ここでは、クラウド構築のデメリットや注意点とその対策を解説します。

カスタマイズや拡張性の制限

クラウドサービスが標準化された機能や環境を提供するため、利用者がハードウェアやソフトウェアの細かな仕様、システム構成を自由に変更できない場合があります。

しかし、必要なカスタマイズができるサービスを選ぶこと、後述するプライベートクラウドやハイブリッドクラウドの活用などで、こうしたデメリットを大きく緩和し、自社の要件に柔軟に対応することが可能です。

サービス提供会社への依存

クラウド構築では、システムやデータ、業務プロセスが特定のクラウドサービス事業者に依存してしまうことで次のようなリスクが生じます。

| ・サービス提供会社のサーバー障害やサービス停止時に、業務全体が影響を受ける ・サービスの利用条件や料金体系の変更が、事業運営やコストに直接影響する ・他社サービスへの移行が難しくなり、システム刷新の阻害要因になる |

このようなリスクへの対策として、いくつかのクラウドサービスを組み合わせる「マルチクラウド」や、オンプレミスとクラウドの両方を使う「ハイブリッドクラウド」を採用することが考えられます。

特定ベンダーへの依存割合を下げることで、障害時のリスク分散や柔軟な運用が可能となるのです。

サービス停止・障害リスク

クラウドを構築すると高い可用性を期待できますが、100%の稼働率が保証されているわけではありません。

実際に国内外で大規模障害やサービス停止が発生した事例もあります。原因は、クラウドサービス事業者の設備障害や設定ミス、アプリケーション側の不具合、さらには通信回線のトラブルなど多岐にわたります。

クラウドを構築しても障害・停止リスクをゼロにできるわけではないため、冗長化やバックアップ、監視・運用体制の強化など重層的な対策が必要です。また、障害が発生した場合を想定し、復旧手順の整備や訓練も必ず行いましょう。

セキュリティリスクや情報漏えいの懸念

クラウド環境では、以下の理由からオンプレミスよりもセキュリティリスクが高いと言えます。

| ・インターネット経由で広範囲からアクセス可能 ・サービス提供会社へのセキュリティ依存度が高い |

クラウドのセキュリティリスクや情報漏えい懸念は、以下のような対策を多層的に組み合わせることで大幅に低減できます。

| ・アクセス管理 ・認証強化 ・暗号化 ・監視体制 ・教育 ・ルール整備 |

クラウド特有のリスクを正しく理解し、自社の責任範囲で積極的に対策を講じましょう。

このように、クラウドにはメリットが多い一方で、デメリットや注意点もあります。自社で対応が難しい場合には、クラウド構築支援会社のサービスを活用すると安心です。

クラウド構築なら、国内25,000人以上(※1)の技術者を擁し、大手企業を中心に2,555社との取引実績(※2)を持つ株式会社テクノプロにご相談ください。最適な運用設計から監視・障害対応・コスト最適化まで、一括して任せることができます。

※1:2024年6月末時点

※2:(株)テクノプロ及び(株)テクノプロ・コンストラクション 2024年6月末時点

クラウド構築を支える仮想化技術

ここでは、クラウド構築を支えている仮想化技術について解説します。

仮想化とは

仮想化とは、物理的なコンピューターリソース(サーバー、ストレージ、ネットワークなど)を論理的に分割・統合し、複数の仮想環境(仮想マシンや仮想ネットワーク)を作り出す技術です。

これにより、1台の物理サーバー上で複数の仮想サーバーを独立して稼働させたり、リソースを柔軟に割り当てたりすることが可能になります。

つまり1台の大きなサーバーを、まるで何台もの小さなコンピュータがあるかのように分けて使えるようにする技術が仮想化です。

仮想化を用いてクラウドを構築

クラウドサービスは、この仮想化技術を基盤として構築されており、たくさんの利用者が同時にサービスを使っても、効率よくサーバーの資源を分け合えます。

また、必要に応じて仮想マシンを増やしたり減らしたりできるので、無駄なく使うことができます。

クラウド構築の種類

クラウド構築は構築場所やサービス内容によっていくつかの種類に分類できます。

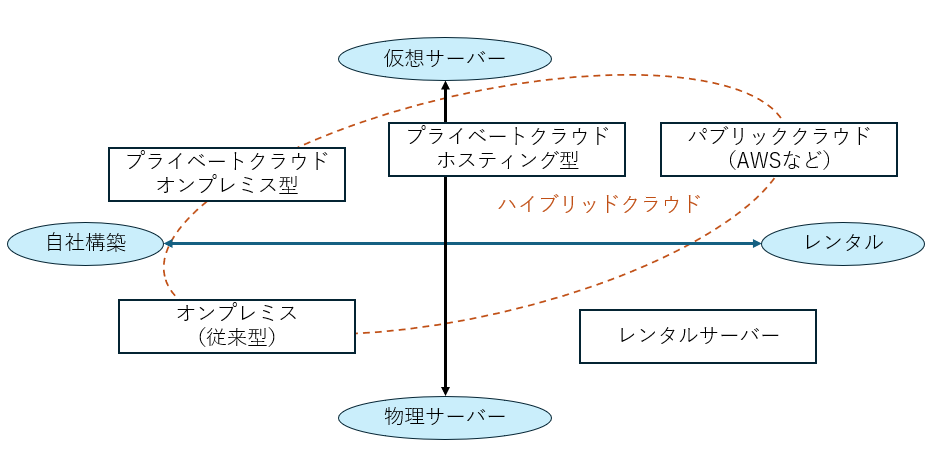

構築場所による分類

パブリッククラウド

クラウドサービス事業者がインターネット上で提供し、申し込めば誰でも利用可能です。サーバーやストレージなどのリソースを不特定多数のユーザーで共有します。

プライベートクラウド

特定の企業や組織が専有してクラウド構築可能な環境です。

プライベートクラウドには「オンプレミス型」と「ホスティング型」があります。

| オンプレミス型 | 自社でインフラを構築・運用 |

| ホスティング型 | 外部のデータセンターを利用 |

オンプレミス型のプライベートクラウドは仮想化技術を活用して自社で構築したクラウドです。

「クラウドなのにオンプレミス?」と思われるかもしれませんが、パブリッククラウドのベンダー依存やセキュリティのリスクを回避する手段として考案されたのがオンプレミス型のクラウド構築です。

「オンプレミス型プライベートクラウド」は、クラウドを支える仮想化技術がオンプレミス環境に逆輸入された結果生まれた形態と言えます。

ハイブリッドクラウド

ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウドとプライベートクラウドの両方を組み合わせて運用する形態です。

例えば以下のように使い分けます。

| 重要なシステムやデータ | プライベートクラウドやオンプレミスを利用 |

| コストや柔軟性を重視する部分 | パブリッククラウドを利用 |

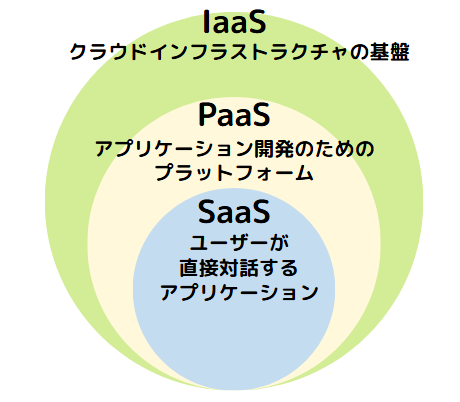

サービスの内容による分類

Iaas(Infrastructure as a Service)

サーバーやストレージ、ネットワーク等のインフラをクラウドで提供します。ユーザーはOSやミドルウェア、アプリケーションを自由に構築・運用できます。

PaaS(Platform as a Service)

OSやミドルウェア、開発ツールなどアプリケーション開発のためのプラットフォームをクラウドで提供します。ユーザーはアプリケーション開発に専念できます。

SaaS(Software as a Service)

ソフトウェア(アプリケーション)をクラウド経由で提供します。ユーザーはインストール不要で、すぐに利用可能です。

DaaS(Desktop as a Service)

仮想デスクトップ環境をクラウドにより提供します。どこからでも同じデスクトップ環境にアクセスできます。自分専用の環境なので再起動なども自由にできて便利です。

クラウド構築の手順

ここでは、クラウド構築の手順を解説します。

クラウド構築の目的を明確にする

まずクラウド構築の目的を明確にします。

以下はその一例です。

| ・初期投資を抑えて業務システムを構築したい ・リモートワークのための環境が必要 |

その上で、システムが満たすべき業務要件やセキュリティ、コンプライアンス、稼働率などの非機能要件も整理しておきましょう。

クラウドサービスの選定

AWS、Azure、Google Cloudがシェアの大きさで「世界3大クラウド」と呼ばれていますが、その他にも多くのサービスがあります。複数のクラウドサービスやプランを比較し、自社の目的や要件に最適なサービスを選びましょう。

選定の基準は、例えば以下のようなものがあります。

| ・サービスの信頼性 ・セキュリティ機能 ・サポート体制 ・コストパフォーマンス ・スケーラビリティ ・コンプライアンス対応 |

データ移行とシステム構築

選定したクラウドサービス上で、どのようなネットワークやサーバーを構築する必要があるのか検討します。

例えば、どのくらいのデータ量やアクセス数が見込まれるのかを過去の実績から予想します。それを元に必要なマシンスペックを見積もります。セキュリティ設定、バックアップ体制、監視設定を決めるのもこの段階です。

設計に基づいて、既存システムやデータをクラウド環境へ移行します。また、必要に応じて新規機能を開発します。

以下を実施し、問題があれば修正します。

| ・データの整合性やアプリケーションの動作確認 ・機能・パフォーマンステスト ・セキュリティテスト |

クラウドサービス選定のポイント

ここでは、クラウドサービスを選定する際の検討ポイントを解説します。

コスト(初期費用・運用費用)

各クラウドサービスについて、以下の違いを比較しましょう。

長期的なコストパフォーマンスを重視します。

| ・初期費用 ・運用費用(ランニングコスト) ・課金モデル |

クラウドサービスによっては初期費用が抑えられる一方で、運用費用が高くなる場合もあるため、トータルコストを事前にシミュレーションすることが重要です。

セキュリティ対策

以下のようなセキュリティ対策が十分に整っているかを確認します。

| ・暗号化 ・アクセス制御 ・多要素認証 ・監視機能 ・認証・認可(SSOやMFA) ・脆弱性対策 ・データセンターのロケーション ・各種セキュリティ認証の取得状況 |

可用性・信頼性

サービスの稼働率や障害発生時の対応体制を確認します。

信頼性はシステムがどれだけ壊れにくいか、可用性はどれだけ長く安定して稼働できるかを示し、どちらも業務継続に直結します。

拡張性・スケーラビリティ

ビジネスの成長や変化に応じて、リソース(CPU、メモリ、ストレージ等)を柔軟に拡張・縮小できるかを確認します。

スケーラビリティの高さは、将来的な需要増加や事業拡大に対応するうえで不可欠です。

過去の導入実績・事例

過去の導入実績や他社での利用事例を確認し、信頼性や実績を評価します。

同業種や規模が同等の企業における導入事例があるかどうかも選定の参考になります。

クラウド構築にかかる料金目安

クラウド構築の初期費用は、構築を自社で行うか、外部支援会社に委託するかで大きく変わります。

構築から運用まで自社で行う場合は、初期費用は無料の場合が多く、運用のための費用はクラウドベンダー(AWS、Azure等)に支払う料金のみになります。

構築や運用(監視、障害対応、バックアップ運用、月次レポートなど)を自社で行わず外部支援会社に委託する場合は、クラウドベンダーに支払う料金のほかに、委託料がかかります。

委託料の目安は以下の通りです。(SaaS / IaaS / ハイブリッド別)

| 区分 | 初期費用目安 | 月額費用目安 | 備考 |

| SaaS型 | 0円~10万円 | 1,000円~10万円/ユーザー | 利用人数や機能数によって変動。無料トライアルありの場合も多い。 |

| IaaS型 | 10万~100万円以上 | 1万~数十万円/月 | 設計・構築費用+ランニングコスト。設計要件次第で大きく変動。 |

| ハイブリッド | 50万~200万円以上 | 数万円~数十万円/月 | 社内システムと連携する設計が多く、構築・移行費用が高くなりがち。 |

上記は中小~中堅企業向けの平均的な費用帯です。大企業やミッションクリティカル用途では大幅に上振れする可能性があります。

SaaSは初期投資が抑えられる一方で、IaaSは自由度が高い分だけ要件次第でコスト変動が大きくなります。初期費用を抑えたい企業には「SaaS → IaaSへ拡張」の段階導入もおすすめです。

また、外部委託時の初期費用には、例えば以下のものが含まれます。(例:IaaS型)

| 項目 | 内容例 |

| 要件定義・ヒアリング | 目的、業務要件、セキュリティ要件などの整理 |

| 設計費用 | ネットワーク構成、セキュリティ、スケーラビリティ設計など |

| 環境構築 | 仮想サーバー、ストレージ、VPC、IAM設定などの実装 |

| テスト・移行作業 | データ移行、アプリ検証、本番化対応 |

| マニュアル・引き継ぎ対応 | 運用ドキュメント、操作マニュアル、社内説明会対応など |

上記委託費用とは別に、クラウド利用料は月額5万〜50万円以上が目安となり、以下のような内容が含まれます。

(※構成による)

| ・EC2・RDS・S3等の実リソース使用料 ・通信料 |

まとめ

本記事では、クラウド構築について、従来のオンプレミスとの違いを明確にしつつ、メリット・デメリット、構築の手順、サービスの種類や選び方まで解説しました。

クラウド構築をご検討の際は、国内に25,000人以上(※1)の技術者を擁し、大手企業を中心に2,555社との取引実績(※2)を持つ株式会社テクノプロへご相談ください。それぞれの目的に最適なクラウド環境の設計・導入をご提案いたします。

※1:2024年6月末時点

※2:(株)テクノプロおよび(株)テクノプロ・コンストラクション 2024年6月末時点